郭晓娜1,3,苏维词1,2,3,杨振华4,李 强5,潘真真1,3

(1.重庆师范大学地理与旅游学院,重庆400047;2.贵州科学院山地资源研究所,贵阳50001;3.重庆市三峡库区地表过程与环境遥感重点实验室,重庆401331;4.贵州师范大学喀斯特研究院,贵阳550001;5.河南大学环境与规划学院,河南开封475001)

摘 要:为研究城乡统筹背景下重庆市水生态足迹情况,利用水生态足迹模型,分析了重庆市2000—2014年水生态足迹和水资源承载力,运用GRNN模型预测了2015—2018年城乡人均水生态足迹与人均水资源承载力。结果表明,①2000—2014年重庆市水生态足迹总体呈上升趋势,由0.093 2亿hm2增长到0.143 5亿hm2。水资源承载力受降水量的影响,整体波动较大。水生态压力指数介于0.115 6~0.235 9之间,远小于1,水资源开发利用空间大。②城乡水生态足迹与水资源承载力有差异:农村总水生态足迹大于城市,但人均水生态足迹小于城市。农村总水资源承载力与人均水资源承载力均大于城市。城市水生态压力指数大于农村,但二者都小于1,说明城市水资源利用程度高,但城市发展对水资源的压力也大。③预计2015—2018年重庆市城乡人均水生态足迹总体上都呈上升态势,城市人均水生态足迹将由0.386 64 hm2增长到0.409 62 hm2,增长了6%。农村人均水生态足迹将由0.276 50 hm2增长到0.336 57 hm2,增长了22%。城乡人均水资源承载力在一定范围内相对稳定,水生态足迹增长将威胁水资源可持续利用。在充分考虑重庆市水资源的时空分布基础上,优化产业结构、转变发展方式、统筹城乡布局,可促进重庆社会经济可持续发展。

关 键 词:城乡统筹;预测;水资源承载力;水生态足迹;GRNN预测模型

随着人口增长与经济社会发展对水资源需求的增加,加上水污染及水资源时空分布不均等问题,造成水资源供需矛盾升级,威胁经济、社会的可持续发展。水资源成为许多国家和地区城市发展的限制因子,水的相关研究成为国内外学者关注的焦点。水生态足迹以水资源为出发点,估算流域或区域水代谢强度。任何一个特定人口(从单一个人到一个城市甚至一个国家的人口)的水生态足迹,为其占用的用于生产所消费的水资源和服务以及利用现行技术同化其所产生的废弃物的生物生产土地[1]。水生态足迹概念源自生态足迹,生态足迹的概念最早是由William Rees提出,经Wackernagel进行补充与完善[2],2002年荷兰学者Hoekstra在生态足迹基础上首次明确提出了水足迹的概念[3]。目前关于水生态足迹的研究主要集中在水生态足迹基本理论和计算方法的探讨[4],不同尺度(国家、地区、省市)水生态足迹核算[5-6]、不同产品水生态足迹的计算[7-8],水生态足迹模型的改进[9],水生态足迹分析及模型预测[10]。

重庆市集大城市、大农村、大库区、大山区和民族地区于一体,城乡二元结构矛盾突出,城乡水资源可持续开发利用是全市城乡统筹发展过程中急需解决的问题之一。重庆为中国最大内陆山水城市,地处长江与嘉陵江交汇处,山水纵横,水资源总量相对丰富,但是随着城市发展、人口增加、水污染加剧,境内又有喀斯特分布,地表水渗漏严重,对重庆水资源可持续利用造成威胁。重庆水生态足迹的研究主要集中在重庆市水资源承载力分析评价、预测及影响因子研究、城市水足迹对比研究[11-13]等,但在城乡统筹背景下,对重庆城市和农村水生态足迹进行对比分析及预测的研究相对缺乏。为此,在城乡统筹背景下研究重庆市水生态足迹演变情况,运用GRNN模型预测未来水生态足迹的变化,为建设长江上游重要生态屏障、保护全国最大的淡水资源库及三峡库区生态安全提供一定参考。

重庆地处中国西南部(105°17'—110°11'E、28°10'—32°13'N),是中国最大内陆山水园林城市。2014年末总人口3 375.2万人,其中农村人口2 003.08万人,占总人口的59.37%,城市人口1 372.12万人,占总人口的40.63%,GDP总量为14 262.6亿元。该地区处于青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,川东平行岭谷、大巴山褶皱带和川鄂湘黔隆起褶皱带3大构造单元的交汇处,地势东南高,西北低。境内山水纵横交错,地貌类型复杂多样。气候属亚热带季风性湿润气候,年平均降水量较丰富,大部分地区在1 000~1 350 mm之间。境内河流纵横,长江自西南向东北横贯全市,北有嘉陵江,南有乌江汇入,还有涪江和渠江等河流。境内流域面积大于100 km2的河流有274条,其中流域面积大于1 000 km2的河流有42条。2014年全市平均降水量1 270 mm,水资源量为642.578亿m3,大中型水库年末总蓄水量60.588亿m3,总供用水量为80.468 7亿m3,人均用水量为269 m3,水资源丰富。

研究区人口数据来源于《重庆统计年鉴(2000—2014)》,降水量和用水量数据来源于《重庆市水资源公报(2000—2014)》。

1)水生态足迹和水生态承载力模型。水生态足迹从生产和消费2个角度,全面反映人类对水资源的占有和利用情况,其计算模型[14]为:

式中:EFw为水生态足迹(hm2);N为区域总人口数;efw为人均水量生态足迹(hm2/人);rw为全球水资源均衡因子;Uw为区域水资源利用量(m3);Pw为全球水资源平均生产能力(m3/hm2);ECw为水资源承载力(hm2);φ为区域水资源产量因子;Q为区域水资源总量(m3);(1-0.6)为扣除60%用于维持生态环境本身发展和生物多样性的水资源量[15]。

2)水资源生态压力指数。以水生态足迹和水资源承载力的比值作为水生态压力指数,表现区域水资源供需矛盾及经济发展与水资源利用的协调性。

式中:EQ代表水资源生态压力指数,当EQ>1时,说明水资源供小于求,水资源可持续利用程度低,水资源安全受到威胁;当EQ=1时,说明供需平衡,为水资源开发利用临界值;当EQ在0~1之间时,说明水资源供大于求,值越小水资源可持续利用程度越高,水资源开发利用越安全。

3)参数确定。研究涉及的计算参数主要参照文献[16]进行计算,即rw采用WWF2000年核算结果(5.19);φ作为区域多年水资源平均生产能力与世界水资源平均生产能力的比值,经核算重庆市产量因子为2.04;Pw又称为全球多年平均产水模数,取3 140 m3/hm2。

4)GRNN预测模型。GRNN是一种新型的神经网络,建立在非参数核回归数理统计的基础上,能够根据样本数据逼近其中隐含的映射关系。广义回归神经网络结构包括输入层、模式层、求和层和输出层[17],其计算步骤为:

输入层:其神经元数目等于输入样本数,各神经元是简单的分布单元。

模式层:模式层神经元数目等于输入样本数n,各神经元对应不同样本,模式层神经元传递函数为:

式中:X为网络输入变量;Xi为第i个神经元对应的学习样本;σ为光滑因子。

求和层:使用2种类型的神经元分别进行求和。第一类计算多项式为:![]() ,其中i=1,2,…,n,对所有模式层神经元的输出进行算术求和,模式层与各神经元的连接权值为1,传递函数为SD=∑Pi,其中i=1,2,…,n;另一类计算多项式为

,其中i=1,2,…,n,对所有模式层神经元的输出进行算术求和,模式层与各神经元的连接权值为1,传递函数为SD=∑Pi,其中i=1,2,…,n;另一类计算多项式为![]() ,其中i=1,2,…,n,对所有模式层神经元的输出进行加权求和,模式层中第i个神经元与求和层中第j个分子求和神经元之间的连接权值为第i个输出样本Yi中的第j个元素,传递函数为

,其中i=1,2,…,n,对所有模式层神经元的输出进行加权求和,模式层中第i个神经元与求和层中第j个分子求和神经元之间的连接权值为第i个输出样本Yi中的第j个元素,传递函数为![]() ,其中j=1,2,…,m。

,其中j=1,2,…,m。

输出层:输出层中的神经元数目等于学习样本中输出向量的维数n,各神经元将求和层的输出相除,神经元j的输出对应估计结果Y的第j个元素,即Yj=SNj/SD,其中j=1,2,…,m。

由表1可知,重庆市2000—2014年水资源承载力年际分布不均,趋势不明显。重庆降水量最高值出现在2007年,其水资源承载力也最高,为0.894 2亿hm2。2001年重庆市遭受严重旱灾,降水量明显低于历史平均水平,其水资源承载力最低,仅有0.448 5亿hm2,减少近50%。水资源生态承载力的波动与重庆市降水量年际变化大、旱灾偶发密切相关,其中水资源承载力与降水量正相关,相关系数高达0.8。

表1 2000—2014年重庆市水生态足迹与水资源承载力变化情况 亿hm2

重庆市2000—2014年水生态足迹为0.093 2~0.143 5亿hm2,2000年水生态足迹值最低,2011年水生态足迹值最高,水生态足迹整体变化分为2个阶段:2000—2011年水生态足迹为稳步上升状态,上升幅度为35%,主要是生产用水特别是第二产业用水量增加的结果,生产用水由不足50亿m3增长到73亿m3;2011—2014年重庆水生态足迹出现小幅下降趋势,原因是2011年后重庆引进微电子等高新技术产业,加快产业结构调整、转变发展方式,加之重庆市“十二五”节水型社会建设规划实施,用水量基本稳定甚至略有下降。但水生态足迹下降是暂时的,随着经济社会越发展,对水资源的需求量越大,水生态足迹总体上升是必然趋势。

图1 2000—2014年重庆市人均水生态足迹与水资源生态压力指数

由图1可知,2000—2014年重庆市人均水生态足迹保持在0.301 4~0.432 2 hm2/人之间,最高值出现在2010年,最低值出现在2000年,2000—2010年人均水生态足迹呈持续增长趋势,2011—2014年有小幅下降趋势,人均水生态足迹变化趋势与水生态足迹变化趋势基本一致。

2000—2014年重庆市水资源生态压力指数在0.115 6~0.235 9之间,变化范围较大,但绝对值远小于1,因为重庆市属于山水城市,水资源总量相对丰富,水资源开发利用尚处安全状态。重庆水资源生态压力指数最小值在2000年,因2000年为15个研究年份的起始年,用水量最少,降水充足且稳定。最大值在2006年,2006年与2001年水资源承载力差距小,但水足迹差距明显。水生态安全与降水量、用水量、水污染状况密切相关。随着重庆的快速发展,对水资源的需求不断增长,而水污染日益严重,极端天气频繁出现,重庆市水资源可持续开发利用将面临威胁。

由图2可知,1)城市水资源承载力与水生态足迹分析。城乡统筹前(2007年6月国务院正式批准重庆市为全国统筹城乡综合配套改革试验区)城市水生态足迹总体呈增长趋势,由0.025 3亿hm2增长到0.039 5亿hm2,年均增幅0.000 9亿hm2;城乡统筹后城市水生态足迹由0.041 1亿hm2增长到0.050 9亿hm2,年均增幅0.000 7亿hm2,增速变缓。2011年以后城市水生态足迹有小幅下降,这与重庆市水生态足迹的变化趋势基本一致,主要是政策导向的结果,重庆进入节水发展新时代。城市水资源承载力变化较大,这是降水量年际变化和城乡统筹综合作用的结果。城乡统筹前,重庆集城市与大农村于一体,城市面积小,其中2001年属于枯水年,降水量比多年平均降水量偏少,水资源承载力最低(0.074 8亿hm2)。城乡统筹后,城镇化步伐加快,城市面积增加,2014年降水充足,城市水资源承载力为研究年份中最高(0.266 3亿hm2)。

图2 2000—2014年重庆市城乡水生态足迹与水资源承载力

2)农村水资源承载力与水足迹分析。2007年前农村水生态足迹总体上呈增长趋势,由0.067 2亿hm2增长到0.081 5亿hm2,增长了18%。2007年以后,农村水生态足迹增速变缓,这与城市水生态足迹的变化基本一致。城乡统筹前,农村总水资源承载力最低为2001年的0.373 7亿hm2,该年全市遭受了春旱、夏旱、特大伏旱和秋旱的袭击,降水量为研究时段最低。尽管2001年农村总水资源承载力最低,但仍高于城市的最高总水资源承载力,因农村面积仍占很大比例。城乡统筹后农村水资源承载力略有下降且总体变化较小,一是因为城镇化导致农村面积略有减少,二是因为2007年后降水年变化相对较小。

城市与农村因生活方式、生产规模、生产模式差异较大,故水资源利用方式也存在很大不同。重庆市城乡人均水生态足迹对比分析结果如表2所示。

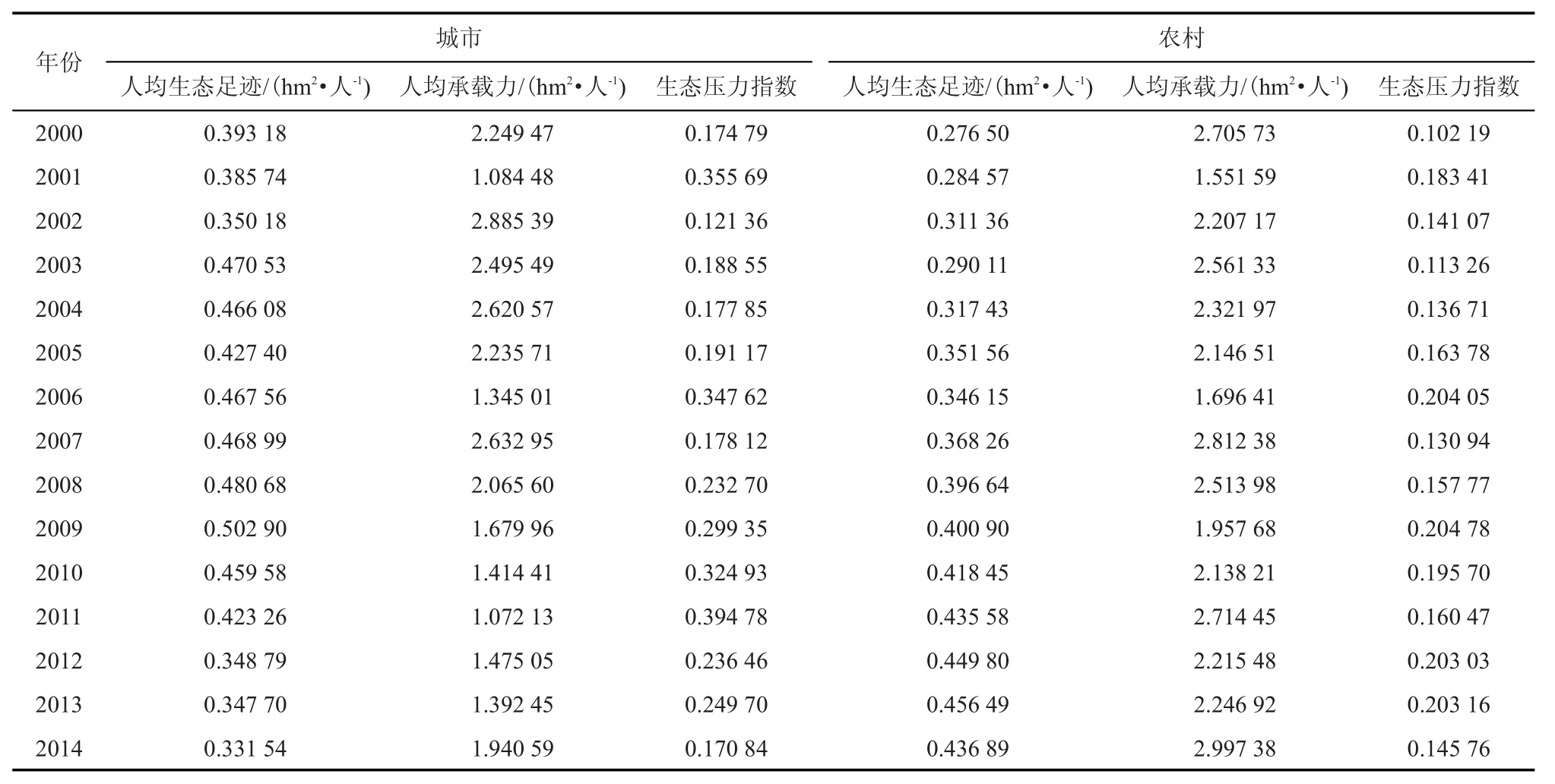

从表2可以看出,城乡统筹前城市人均水生态足迹大于农村,主要因为农村人口基数大,人均水生态足迹相对较小。城乡统筹后农村人均生态足迹稳步增长,并在2011年超过城市,这得益于城镇化与计划生育导致农村人口逐渐减少,同时城市发展节水产业。城市人均水生态足迹变化较小,农村人均生态足迹变化相对较大;人均承载力方面,除2002、2004和2005年外,农村人均承载力均大于城市,主要因为重庆市超过90%的面积都是农村,集雨面积大。城市和农村人均承载力年际变化较大,这与降水年际变化大密切相关;在生态压力指数方面,城乡统筹前后除2002年外,城市生态压力指数均大于农村,但二者生态压力指数远小于1,城市和农村水资源开发利用处于安全阶段,但是城市水资源利用程度高,农村水资源利用效率有待于进一步提高。

表2 重庆市城乡人均水生态足迹对比分析

选取2000—2014年降水量、人均GDP、地表水资源总量、人口密度、人均水资源量、地表水供水比重、地下水供水比重、其他供水比重、生活用水比重、工农业用水比重、生态用水比重共11个指标作为模型输入,以人均水生态足迹、人均承载力共2项指标为模型输出,以2000—2013年14组数据为训练样本,2014年数据为外推测试样本,采用基于交叉验证训练的GRNN预测模型,分别对城市和农村人均水生态足迹与水生态承载力进行训练预测,并循环找出最小误差值的最优平滑因子(SPREADE)(见表3)。

表3 不同平滑因子下的GRNN预测模型的误差

根据GRNN预测模型的循环优化原理,采用交叉验证的方法,根据整体偏差最小的原则,选取最佳平滑因子(见表4),对重庆市2015—2018年城乡人均水生态足迹与人均水资源生态承载力进行预测。从预测结果来看,除2017年城乡人均水生态足迹略有下降之外,未来4 a重庆城乡人均水生态足迹总体呈增长趋势:城市人均水生态足迹由0.386 64 hm2/人增长到0.409 62 hm2/人,增加了0.022 98 hm2/人,增长了6%。城市水生态足迹增加的原因:一是城镇化改变了城乡人口分布,城镇人口增加,城镇生活用水增加;二是工业增长速度和总产值都保持较高增长水平,工业用水增加;三是人们对生态环境质量越发重视,城市景观用水和环境用水逐年增加。农村人均水生态足迹由0.276 50 hm2/人增长到0.336 57 hm2/人,增长了22%。农村人均水生态足迹呈现大幅增长趋势的原因:一是城镇化导致农村人口有减少的趋势;二是农民生活水平提高,农村多地区逐渐使用自来水,用水量增加;三是现代农业产业化,发展一些耗水产业,如精细蔬菜、花卉、水产养殖等。城乡人均水资源承载力变化较大,主要受降水年际变化与气象灾害偶发性等自然因素影响。

表4 城乡人均水生态足迹与人均水资源承载力预测结果 hm2/人

1)首先,2000—2014年重庆水资源承载力受降水量和气象灾害等自然因素影响变幅大(0.448 5亿~0.894 2亿hm2),水生态足迹受政策、人口、产业结构等社会经济因素影响变幅小(0.093 2亿~0.143 5亿hm2);其次,农村水资源承载力变幅大(0.373 7亿~0.663 3亿hm2),城市水资源承载力变幅小(0.074 8亿~0.266 3亿hm2),城乡水生态足迹受土地利用方式、经济结构等社会因素影响较小;三是有阶段性特点:城乡水生态足迹均呈现出城乡统筹前增速快,城乡统筹后增速变缓的特点,主要是产业结构调整的结果。城市水资源承载力城乡统筹前低,城乡统筹后,城镇化速度快,城市面积增加,水资源承载力增加。农村水资源承载力城乡统筹前远高于城市,城乡统筹后略有下降且总体变化较小,得益于城镇化导致农村面积变小和降水年变化相对较小。

2)通过建立GRNN模型,预测出2015—2018年城乡人均水生态足迹总体呈现上升趋势,城乡人均水资源承载力受降水量和气象灾害影响在一定范围波动变化。城乡人均水生态足迹增加说明水资源开发程度将提高,但水资源承载力在一定范围相对稳定,遭遇旱灾甚至会下降,水资源可开发利用空间将缩小,水危机就会发生。

3)总体上重庆市水资源承载力大于水生态足迹,水资源生态压力指数远小于1,水资源开发利用处于安全状态,可开发利用空间大。重庆正处于经济社会高速发展时期,在水污染加剧对水资源消耗与经济社会发展对水需求量增加的双重矛盾下,水安全将面临威胁。在保障基本用水条件下,合理减少生产与生活用水,调整产业结构,转变发展方式,优化城乡结构,运用科技治理并减少水污染将有利于提升水资源利用空间。本研究较好地反映了重庆市水资源开发利用状况,可为水资源管理与利用提供参考依据。兹仅对水量(水资源)生态足迹进行了研究,未考虑突发事件(如水污染等)、极端天气背景下水资源承载力和水生态足迹变化情况,以后研究有待深入。

参考文献:

[1]周文华,张克锋,王如松.城市水生态足迹研究—以北京市为例[J].环境科学学报,2006,26(9):1 524-1 531.

[2]WACKERNAGEL M,REES W E.Perceptual and structural barriers to investing in natural capital:Economics from an ecological footprint per spective[J].Ecological economics,1997,20(1):3-24.

[3]CHAPAGAIN ASHOK K,HOEKSTRAARJEN Y.Virtual Water Trade:A Quantification of Virtual Water Flows Between Nations in Relation to International Crop Trade[J].Journal of Organic Chemistry,2003,11(7):835-855.

[4]刘宝勤,封志明,姚治君.虚拟水研究的理论、方法及其主要进展[J].资源科学,2006,28(1):120-126.

[5]龙爱华,徐中民,张志强.西北四省(区)2000年的水资源足迹[J].冰川冻土,2003,25(6):692-700.

[6]邓晓军,谢世友,王新华.重庆市2004年的水足迹分析[J].长江流域资源与环境,2007,16(5):593-597.

[7]李泽红,董锁成,李宇.武威绿洲农业水足迹变化及其驱动机制研究[J].自然资源学报,2013,28(3):410-416.

[8]盖力强,谢高地,李士美,等.华北平原小麦、玉米作物生产水足迹的研究[J].资源科学,2010,32(11):2 066-2 071.

[9]周涛,王云鹏,龚健周,等.生态足迹的模型修正与方法改进[J].生态学报,2015,35(14):4 592-4 603.

[10]官冬杰,苏印,苏维词,等.贵州省水资源生态足迹评价与预测[J].重庆大学学报,2015,38(4):112-120.

[11]黎明,李百战.重庆市都市圈水资源承载力分析与预测[J].生态学报,2009,29(12):6 499-6 505.

[12]施开放,刁承泰.重庆市三峡库区水资源承载力评价[J].灌溉排水学报,2012,31(5):108-112.

[13]邓晓军,韩龙飞,杨明楠,等.城市水足迹对比分析—以上海和重庆为例[J].长江流域资源与环境,2014,23(2):189-196.

[14]STOEGLEHNER G,EDWARDS P,DANIELS P,et al.The water supply footprint(WSF):a strategic planning tool for sustainable regional and local water supplies[J].Journal of Cleaner Production,2011,19(15):1 677-1 686.

[15]郭秀锐,毛显强,冉圣宏.国内环境承载力研究进展[J].中国人口·资源与环境,2000,10(3):28-30.

[16]黄林楠,张伟新,姜翠玲,等.水资源生态足迹计算方法[J].生态学报,2008,28(3):1 280-1 286.

[17]叶姮,李贵才,李莉,等.国家级新区功能定位及发展建议——基于GRNN潜力评价方法[J].经济地理,2015,35(2):92-99.

Assessment and Forecast on Ecological Footprint of Water Resources in Chongqing Under Coordinating Urban and Rural Background

GUO Xiaona1,3,SU Weici1,2,3,YANG Zhenhua4,LI Qiang5,PAN Zhenzhen1,3

(1.College of Geography and Tourism,Chongqing Normal University,Chongqing 400047,China;2.Institute of Mountain Resource,GuizhouAcademy of Sciences,Guiyang 550001,China;3.Key Laboratory of Surficial Process and Environmental Remote Sensing of Three Gorges ReservoirArea of Chongqing,Chongqing 401331,China;4.Institute of Karst Research,Guizhou Normal University,Guiyang 550001,China;5.College of Environment and Planning,Henan University,Kaifeng 475001,China)

Abstract:In order to explore the ecological foot of water in Chongqing under the background of urban and rural,the water resources ecological footprint and water resources ecological carrying capacity in the period of 2000—2014 in Chongqing were analyzed according to the basic principle and calculation model of water resources ecological footprint.Then,the water resources ecological footprint per capita and ecological carrying capacity per capita in 2015—2018 of urban and rural areas were predicted by GRNN model.The results showed that the water resources ecological footprint increased from 9.32 million square hectometer to 14.35 million square hectometer in period of 2000—2014.The water resources carrying capacity was affected by precipitation,so the overall fluctuation was larger.Water ecological pressure index was between 0.115 6~0.235 9,far less than 1,which indicated that the space of water resources development and utilization was large.The water resources ecological footprint and water resources ecological carrying capacity between urban and rural were different,that was to say that the total water ecological footprint in rural areas was more than that in city,but the water footprint per capita was less than that in city.The total water resources carrying capacity and water resources carrying per capita in rural area were more than that in city.The water ecological pressure indexes of urban and rural were both less than 1,but the water ecological pressure index of urban was higher than that in rural area,which indicated that the present development and utilization degree of water resources in urban was high,but the pressure of development on water resources in urban was also great.It was predicted that the water ecological footprints per capita of urban and rural areas in Chongqing from 2015 to 2018 were on the rise.The water ecological footprint per capita in urban increased from 0.385 74 square hectometer to 0.409 62 square hectometer,increasing by 7%.The water ecological footprint per capita in rural increased from 0.276 5 square hectometer to 0.336 57 square hectometer,increasing by 22%.The water resources carrying capacity per capita in urban and rural areas were relatively stable in a certain range,so the growth of water ecological footprint would threaten the sustainable utilization of water resources.Based on the spatial and temporal distribution of water resources in Chongqing,the industrial structures,transform the development pattern and balance urban and rural layout should be optimized to promote the sustainable development of social economy in Chongqing.

Key words:urban and rural harmonious;predict;water resources carrying capacity;water ecological footprint;GRNN prediction model

中图分类号:P967

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.02.011

文章编号:1672-3317(2017)02-0069-07

责任编辑:刘春成

郭晓娜,苏维词,杨振华,等.城乡统筹背景下重庆市水生态足迹分析及预测[J].灌溉排水学报,2017,36(2):69-75.

收稿日期:2016-05-24

基金项目:贵州省重大科技专项(黔科合重大专项字〔2012〕6015号);国家科技支撑计划项目(2014BAB03B01);贵州省重大应用基础专项(黔科合J重大字[2015]2001)

作者简介:郭晓娜(1990-),女。硕士研究生,主要从事土地资源与土地管理方面研究。E-mail:gxn15802376539@sina.cn

通信作者:苏维词(1965-),男。研究员,教授,硕士,主要从事山区生态与区域发展方面的研究。E-mail:suweici@sina.com