柴元方,李义天,李思璇,朱博渊,王靖宜

(武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉430072)

摘 要:采用双累积曲线法分析了2000—2013年长江流域7大水文站水沙变化关系,基于Mann-kendall检验法和Yamamoto突变检验法研究水沙变化趋势和突变年份。结果表明,屏山、朱沱和寸滩站的双累积曲线较为顺直。宜昌、沙市、汉口和大通站则均在2005年发生转折,斜率减小,输沙量大幅减小;长江干流径流量的变化趋势较为平稳,发生突变的现象少,仅屏山站于2001—2002和2005—2006年发生突变,而输沙量的变化趋势则较为明显,常发生强突变现象,且宜昌、沙市、汉口和大通站均无虚假点出现;造成长江干流2000年以来输沙量显著减小的主要原因是三峡水库的蓄水运用和水土保持工作的持续开展,而降雨量下降是导致径流量减小的因素之一。

关 键 词:趋势分析;Mann-kendall检验法;Yamamoto突变检验法;长江流域;水沙变化

近年来,长江流域修建了大型水电站。其中,三峡大坝于2003年开始以135 m蓄水,蓄水后下游各站的输沙量呈显著减小趋势,就宜昌站而言,2003—2013年年平均输沙量较2002年减少了约1.814亿t,减小幅度达80%。2000年以来,金沙江输沙量减少,使得长江泥沙的入海通量自2001年进入到了下降阶段[1]。许全喜等[2]采用滑动平均法和Spearman秩次相关检验等方法,对1950—2002年屏山、北碚和宜昌水文站的水沙变化趋势进行了初步分析,认为宜昌站和屏山站径流量均无趋势性变化,而输沙量分别有减小和增大的趋势。自2000年以来,长江流域降水量呈下降趋势,流域径流量有较大改变,其中,屏山站和宜昌站的年径流量分别呈减小和显著减小趋势,输沙量均呈减小趋势。此外,长江上游作为全国水土保持重点防治区,其水土保持工作的持续进行,对21世纪以来长江流域的来水来沙条件产生了巨大的影响。

国内外学者对于长江干流水沙条件的研究多集中于2000年以前,其中,府仁寿等[3]分析了1951—2000年长江干流主要水文站的水沙数据,认为宜昌、汉口和大通站年平均输沙量均有明显的减小趋势,并发现大通站同流量水位有所下降,而同流量输沙率也有减小的趋势。张信宝等[4]采用双累积曲线法对宜昌站1954—1996年的水沙实测资料进行了分析,认为20世纪50年代至90年代,长江上游干流(宜昌站)的输沙量一直呈正常波动,水沙关系未见有明显变化。然而,2000年以后长江干流的水沙状况虽有研究,但其成果并不成熟。Zhang等[5]采用小波分析法研究了寸滩、宜昌和汉口站1992—2008年的水沙资料,仅探讨了三峡大坝对长江中游径流量和输沙量所造成的影响,对干流水沙的变化特征并未作出深入的分析。此外,自2000年以来,人类活动的影响使得长江流域的水沙条件发生了巨大的变化。为此,采用2000—2013年的长江干流水沙资料来分析水沙变化关系、趋势及突变点,这对河床演变及航运等有重要意义。

长江横跨三级阶梯,流域范围较广,为了能够较为全面的剖析其水沙变化趋势,以屏山、朱沱、寸滩、宜昌、沙市、汉口和大通7大干流主要水文站的水沙数据来代表流域的总体水沙状况,采用《中国河流泥沙公报》中所提供的资料,统计了上述水文站2000—2013年年径流量和输沙量数据。其中,朱沱、寸滩和沙市水文站缺失了2000和2001年的水沙资料。此外,受向家坝水库蓄水影响,在2012年后采用向家坝水文站的水沙资料作为屏山站的水沙资料。

Mann-Kendall非参数秩次相关检验法[6]已被广泛应用于检验水文气象资料的趋势成分,该方法计算简单,适用范围广、人为性少,定量化程度高,不受个别异常值的影响,也不要求样本遵循一定的分布等优点。此外,该方法也适用于小样本容量分析的情况。其基本原理如下:

设某一样本容量为n的时间序列为Q1,Q2,…,Qn,定义统计量:

Sk和rk分别表示第k个样本Qk>Qj(其中k≥j≥1)的个数和累计个数。定义趋势统计量为:

式中:E(Sk)和var(Sk)分别为Sk的均值和方差。

当UFk>0时,表明序列呈上升趋势;反之,表明呈下降趋势。若给定显著性水平α,当∣UFk∣>α时,表明序列有明显的上升或下降趋势。将上述方法引入到反序列中,计算可得与反序列趋势统计量符号的相反的统计量,即UBk。绘制UFk和UBk序列的曲线图,若二者在临界线之间存在交点,则该交点有可能为突变点。但在使用Mann-Kendall检验法来确定突变点时,有时会检测到多个突变点,其中存在“非突变点”,故结合Yamamoto法来去除这些虚假点。定义为SNR=∣¯xi-¯xi+1∣/(si+si+1)(¯xi和¯xi+1以及si和si+1分别为所选基点前后样本容量为ni和ni+1相应的均值和方差),当时SNR>1时,则有突变发生;SNR>2时,则有强突变发生。此外,还采用了双累积曲线法来分析水沙变化关系,是用来检验2个变量之间关系一致性及其变化的一种方法[7]。

长江流域多年平均降水量近1 100 mm。雨季为4—10月,其降水量占年降水量的85%。长江流域的汛期和雨季基本一致,一般为6—10月份,受季风气候、降水特性支配,径流在年内汛期和非汛期的变化十分突出,汛期径流占全年径流的60%~80%,其中干流甚至占了70%[8]。根据大通站1950—1993年水沙资料的统计,洪水期多年平均输沙量(5—10月)占全年输沙量的87%,枯水期(11月—次年4月)占13%,其中l月输沙量占全年输沙量的0.6%,7月占全年输沙量的2%。由此可见,流量和输沙量在年内变化均较大[9]。

年际间,长江流域的年输沙量变化显著,而年径流量较为平稳。本文统计了长江干流7大主要水文站2000—2013年水沙数据的极值(表1),年径流量的年际极值比最大值为1.754,最小值为1.39,变幅较小。屏山站年输沙量的年际极值比最大,为136,而寸滩站年输沙量的年际极值比最小,为2.94,变化显著。因此,长江干流年输沙量在2000—2013年的变化幅度要远远大于年径流量。

表1 主要水文站年径流量和年输沙量极值统计

此外,将长江干流7大水文站的水沙资料分为2个时间序列来进行对比分析,即1950—2000年序列和2000—2013年序列(表2)。从表2可知,年径流量的多年平均值和近期平均值均相差不大,除了屏山站年径流量的近期平均值大于多年平均值以外,其他水文站的年径流量均有所减小。年输沙量的多年平均值要远大于近期平均值,其中宜昌站的多年平均值和近期平均值相差最大,达3.99亿t。经上述分析可知,2000年后的来水来沙状况相对2000年以前发生了巨大的变化,其中流量的变幅相对较小。

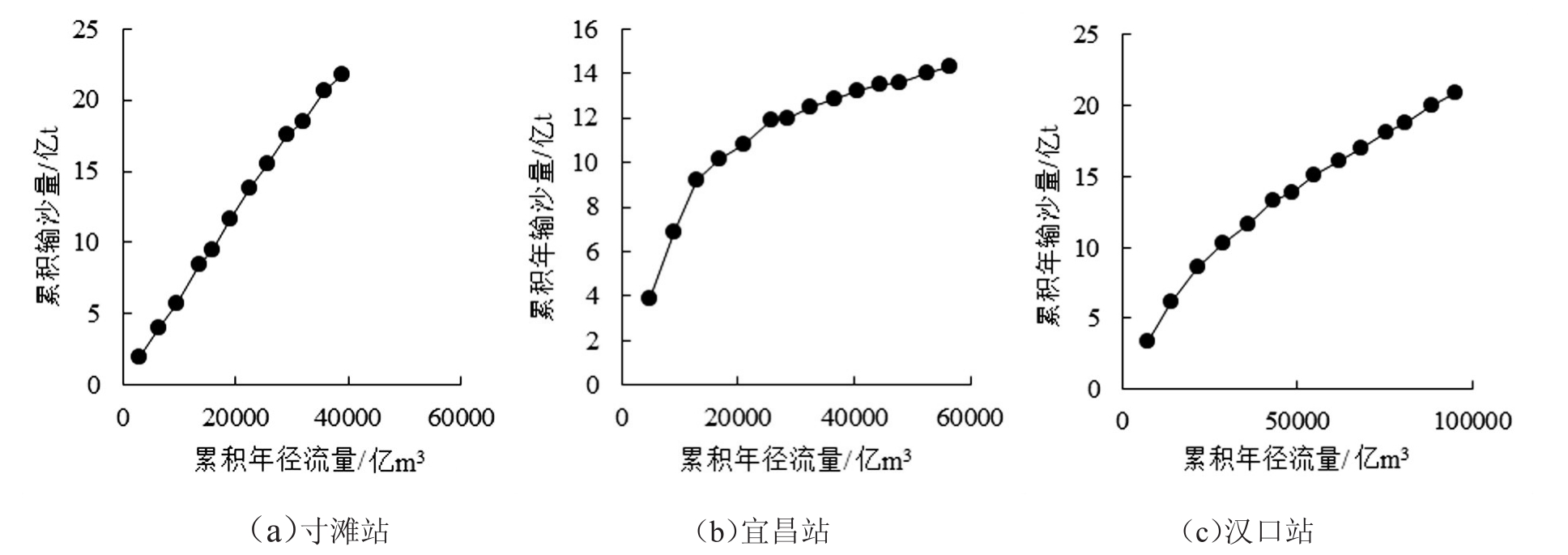

表2 主要水文站年径流量和年输沙量的多年平均值与近期平均值统计

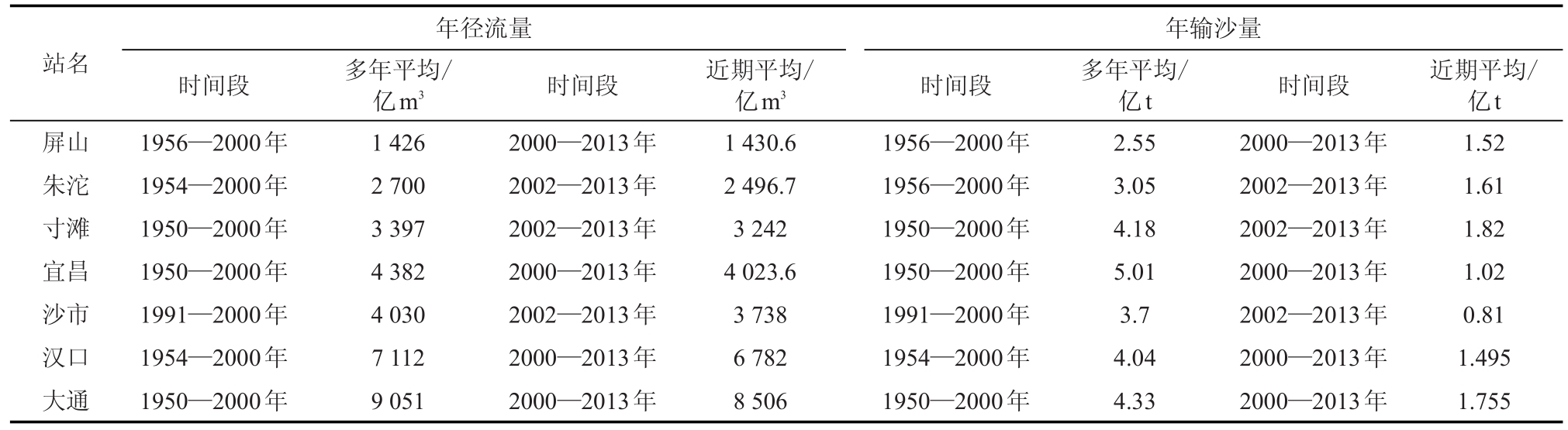

为进一步分析水沙变化情况,绘制了2000—2013年各水文站年径流量和年输沙量双累积曲线图。其中,屏山、朱沱和寸滩水文站的双累积曲线图较为顺直,水沙条件未发生大的变化。其中,屏山站在2002、2010和2012年出现转折点,朱沱站和寸滩站在2010年出现转折点,且上述3个水文站在出现转折点后的累积曲线斜率均略有减小(仅以寸滩站例,其统计时间段为2002—2013年,见图1(a))。由此表明,长江上游的年输沙量逐渐减小,但是变幅不大。此外,三峡水库下游四大水文站的双累积曲线图均在2005年发生明显的转折,宜昌、汉口和大通站均在2002年发生明显的转折,累积曲线斜率减小,表明长江中下游的年输沙量也相应的减小,且减小的幅度大(仅以宜昌、汉口站例,见图1(b)和图1(c))。产生上述现象的原因是:三峡大坝于2003年蓄水,上游的大量来沙在库中淤积,中下游年输沙量均有大幅度的减小,故长江中下游四大水文站的双累积曲线图在2002年出现明显的转折,且斜率明显减小;2006年,三峡水库实施了156 m蓄水方案,泥沙淤积达0.932亿t,再加之2006年为枯水少沙年,长江中下游年输沙量明显降低,2005年出现第2个明显转折的点。

图1 年径流量和年输沙量双累积曲线

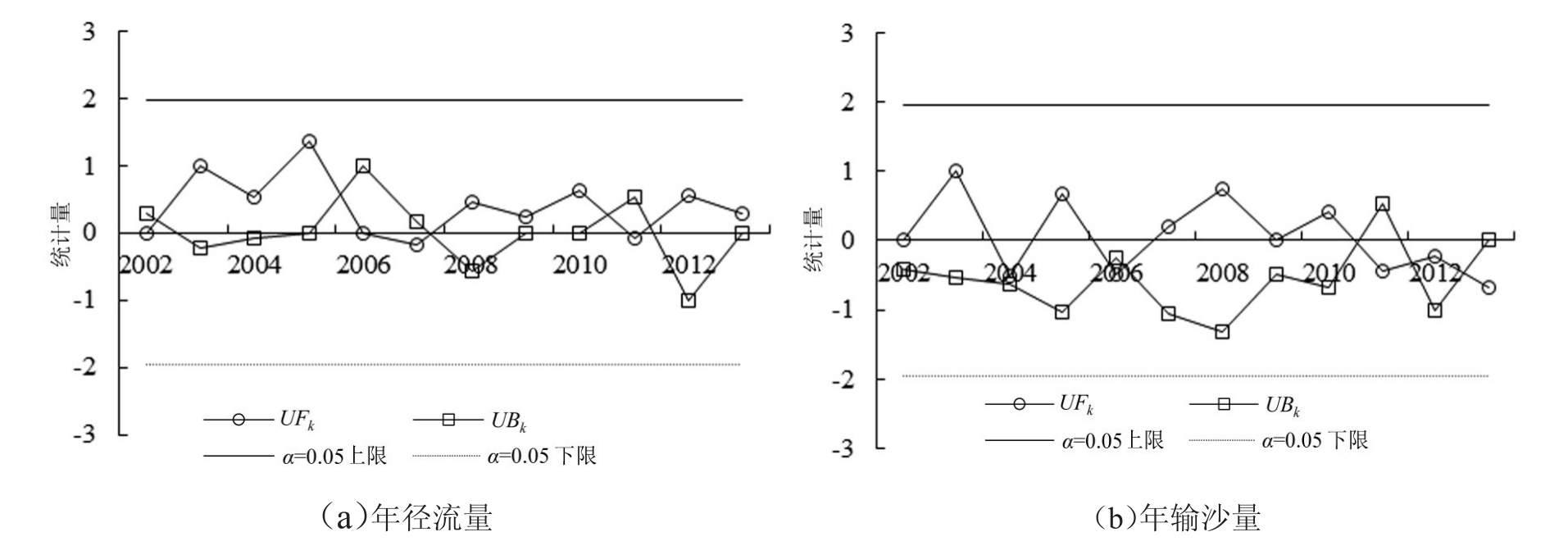

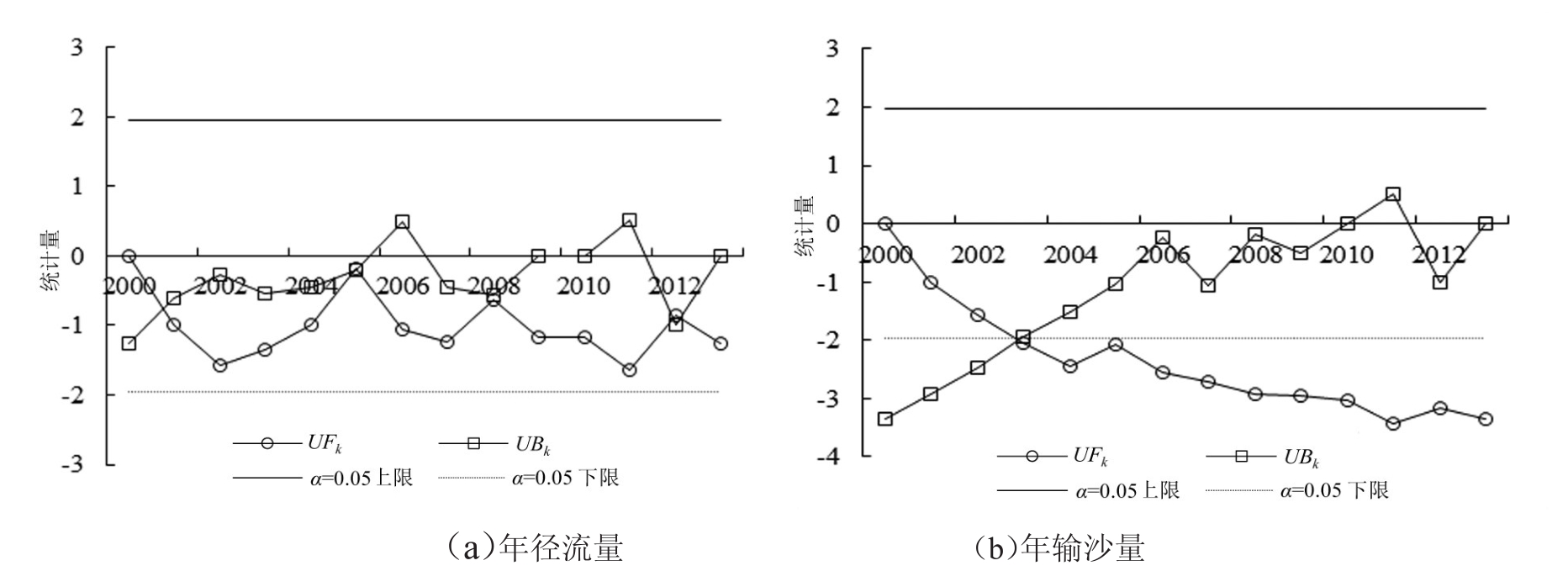

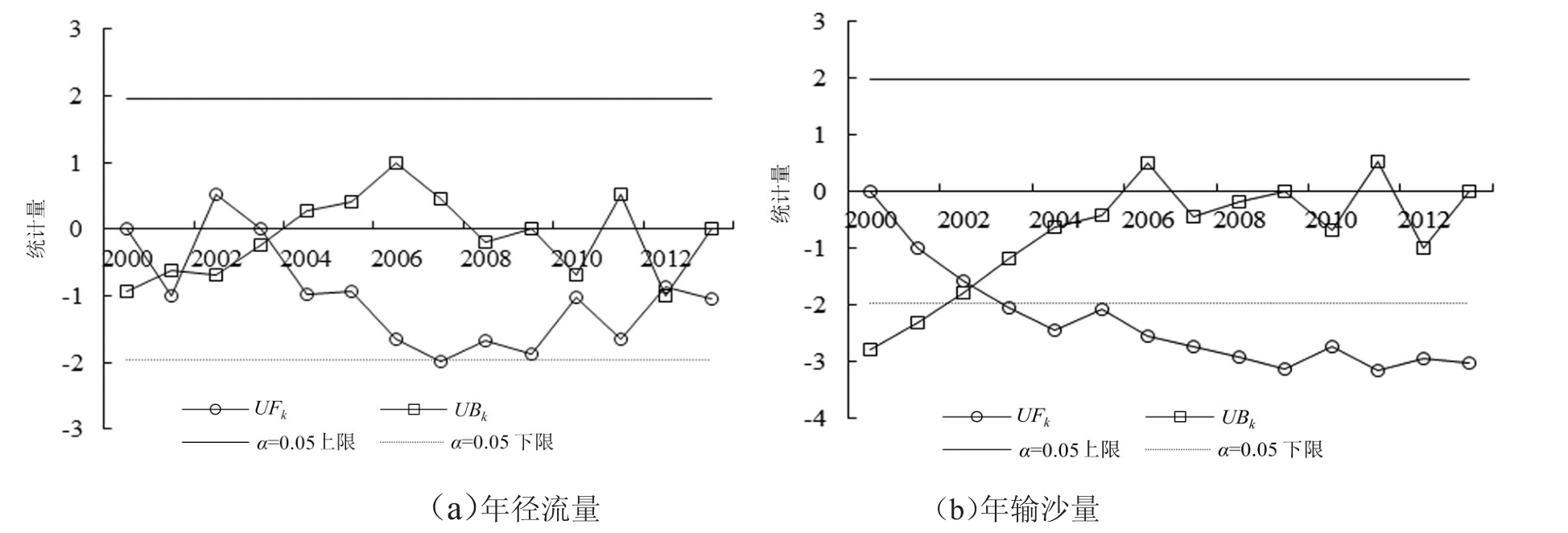

为分析长江干流各水文站年输沙量和年径流量的变化趋势以及突变发生的时间点,绘制了M-K统计量序列图(如图2—图8)。屏山站年径流量和年输沙量的M-K值自2000年开始均小于0,径流量和输沙量均呈下降趋势。其中,年径流量的M-K值在2010年突破了显著水平的临界值下限-1.96,表明年径流量在2010年后的下降趋势明显。屏山站年输沙量在2000年后M-K值的急剧减小,并于2003年突破显著水平的临界值下限,2003—2009年在临界值下限附近上下浮动,2009年后始终小于-1.96;朱沱站年径流量的M-K值在2010年以前基本都大于0,年径流量呈不显著上升趋势。2010年后,M-K值上下波动小于0,年径流量呈不显著下降趋势。朱沱站年输沙量2002—2009年的M-K值在0值附近上下波动,在2009年后迅速下降,但并未突破临界值界限;寸滩站年径流量的M-K值除了在2006—2007年略微小于0以外,其余年份均大于0,故年径流量总体呈上升趋势,但并不显著。此外,寸滩站年输沙量的M-K值在2002—2010年在0值附近上下波动,并在2010年后小于0;宜昌、沙市、汉口和大通站年输沙量的M-K值均小于0,年输沙量呈下降趋势,并分别于2003、2006、2003、2003年突破临界值下限,年输沙量呈显著的下降趋势,这与三峡水库在2003年开始蓄水,泥沙在库中淤积并导致下游输沙量急剧减小的情况相符。可见,Mann-kendall检验法在小样本的趋势分析中,也能得到较为合理的结论。此外,宜昌站年径流量的M-K值均小于0,年径流量呈不显著下降趋势。沙市站年径流量的M-K值在2002—2006年大于0,此后基本都小于0,未突破界限值。汉口站则在2000—2005年围绕着0上下浮动,2005—2009年持续减小并小于0,2009年后波动上升。而大通站在2003年前围绕着0波动,2003—2007年持续减小,2007年后波动上升,但均小于0。

图2 2000—2013年屏山站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

图3 2002—2013年朱沱站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

图4 2002—2013年寸滩站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

图5 2000—2013年宜昌站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

图6 2002—2013年沙市站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

图7 2000—2013年汉口站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

图8 2000—2013年大通站年径流量和年输沙量M-K统计量序列

屏山站年径流量M-K正反序列的交点是2001—2002、2003、2005—2006和2008年(图2(a))。以2001—2002年的交点为例:以2002年为基点并取n1=n2=2,可得2002年的SNR值为8.4,属于强突变,故2001—2002年的交点为突变点。再以2003年处的交点为例,计算得SNR值为0.095,小于1,故此交点为虚假点,而非突变点。其他M-K正反序列交点的SNR值和是否为突变点的判别结果见表3和表4。

表3 长江干流主要水文站年径流量突变点统计

由表3可得,朱沱、寸滩、宜昌、沙市、汉口和大通水文站年径流量M-K正反序列的交点分别有4、5、3、4、3和3个,采用Yamamoto法检测,其SNR值均小于1,故全部判定为虚假点。屏山站在2001—2002和2005—2006年交点的SNR值分别为8.384、2.5,均大于2,属于强突变。此外,屏山站在2003年和2008年处的SNR值分别为0.095、0.91,故交点为虚假点。由此可见,长江干流近年来径流量的变化趋势较为平稳,发生突变的现象较少。

表4 长江干流主要水文站年输沙量突变点统计

由表4可得,屏山站年输沙量M-K正反序列的2002—2003年交点的SNR值为4.03,属于强突变,故该交点为突变点,而2007—2008和2008—2009年的交点属于虚假点。朱沱站在2009年处交点的SNR值为1.23,大于1,发生突变,而在2012年处的交点为虚假点。寸滩站在2005—2007、2010—2011和2011—2013年的交点均判定为虚假点。长江中下游四大水文站输沙量M-K正反序列均仅有1个交点,其中宜昌和汉口站分别于2003和2002—2003年发生强突变,沙市和大通站分别于2005和2002—2003年发生突变。可见,长江干流年输沙量变化趋势较为剧烈,常发生强突变的现象,无虚假点出现。此外,三峡水库于2003年蓄水,蓄水后中下游水文站发生明显的突变现象。

降水是影响径流量的主要因素。长江流域的多年平均降水量约为1 034 mm,呈东南多、西北少、夏秋多、春冬少的特点。张晓娅[11]研究得出,1998—2012年,长江流域降水量呈振荡式下降的趋势,这与屏山、朱沱、宜昌、沙市、汉口和大通站年径流量有减小的趋势密切相关。较为特殊的是,寸滩站的年径流量在2000—2013年无明显增加趋势,可能是因其上游的嘉陵江降水量在2000年后呈波动上升趋势所致。2006年为枯水年份,流域内降水量少,使得屏山站2006年的径流量较2005年减少了559 m3,减小幅度达34%,故径流量在2005—2006年发生强突变。此外,降水量和年输沙量的大小密切相关,特别是对于长江上游重点产沙区,相同径流量下不同的降水落区、范围及强度可导致输沙量相差5倍以上[10]。张晓娅[11]分析得出:全流域降水量在2002年发生突变,随后降水量呈减小趋势,这与本文得到的屏山站的径流量也于2002年出现强突变相一致。此外,屏山站的输沙量于2002—2003年发生强突变,与径流量的变化存在着连带关系。

水土保持工程使得地面植被覆盖率提高,土壤的抗侵蚀冲刷性能增强,从而对河流的来沙条件造成一定的影响。1988—2008年,国家实施了长江上中游水土保持重点防治工程,治理面积达9.58万km2。2013年,长江流域共实施了农业综合开发水土保持工程、坡耕地水土流失综合治理工程以及国家水土保持重点工程等六大中央资金安排的国家水土保持重点工程,共治理水土流失面积达8 466 km2。可见,长江流域的水土保持工作对流域的产沙起到了一定的抑制作用,是近年来长江干流输沙量显著减小的原因之一。

2000年以来,长江流域上修建了许多大型的水库,泥沙在库内大量的落淤,对水库下游的来水来沙条件产生了重大的影响。2003年6月,三峡水库进行了135 m的蓄水工作,截至2014年12月,库内淤积泥沙达15.759亿t[12],这是三峡水库下游年输沙量显著减小和宜昌、汉口、大通站年输沙量于2003年发生突变的主要原因。2006年10月,三峡水库从135.5 m蓄水增至155.68 m,加之2006年属于枯水少沙年,使得水库下游四大水文站年输沙量和年径流量的双累计曲线均在2005年处发生转折,斜率减小,即年输沙量减小,其中沙市站2006年输沙量较2005年减小了1.075亿t,减小幅度达81%,并在2005年发生突变。此外,溪洛渡水电站和向家坝分别于2007和2008年实现截流,起到一定的拦沙作用,使得其下游朱沱站的年输沙量于2009年呈下降趋势并发生突变以及屏山站年输沙量的M-K值也于2009年突破临界值下限,下降趋势显著。

近年来,长江流域经济飞速发展,人口增长迅猛,工业及生活用水逐年增加,河道采沙规模也越来越大。长江流域农业用水自1997—2003年呈下降趋势,2003年以后用水量趋于平稳,生活及工业用水呈明显增加趋势,最大增幅分别为237.07和74.18 m3,而流域内的用水总量也逐年增加,最大增幅为288.4亿m3[13]。此外,长江流域内的泥沙是很好的建筑和填筑材料,年开采砂量可达5 204万t(2012年)。可见,流域内的取水采沙规模较大,对干流径流量和输沙量会造成一定的影响。

1)通过Mann-kendall秩相关检验法分析得出,除屏山站径流量呈显著减小趋势和寸滩站有无明显增加趋势外,其他各水文站均为无明显的减小趋势。长江干流年输沙量呈减小趋势,其中朱沱站和寸滩站分别呈小幅减小和无明显减小趋势,其他各水文站均为异常显著减小趋势。

2)结合Yamamoto突变检验法和Mann-kendall秩相关检验法分析突变发生的时间,长江干流年径流量M-K正反序列共有26个交点,除屏山站年径流量在2001—2002和2005—2006年处的交点发生强突变以外,其他所有交点均为虚假点,即非突变点,可见年径流量变化趋势较为平稳,发生突变的可能性小。而长江干流年输沙量M-K正反序列共有12处交点,其中有3处发生强突变,3处发生突变。

3)对水沙变化的成因分析得出,降水自1998年以来呈振荡式下降趋势,再加之流域内总用水量逐年增加,从而导致径流量自2000年以来总体呈现减小的趋势。近年来,长江流域水土保持工作取得了卓越的成就,再加之三峡水库的蓄水拦沙作用以及河道采砂规模也越来越大,使得干流各站的输沙量急剧减小。

参考文献:

[1]HU B Q,YANG Z S,WANG H J,et al.Sedimentation in the Three Gorges Dam and the future trend of Changjiang(Yangtze River)sediment flux to the sea.[J].Hydrology&Earth System Sciences,2009,13(11):2 253-2 264.

[2]许全喜,石国钰,陈泽方.长江上游近期水沙变化特点及其趋势分析[J].水科学进展,2004,15(4):420-426.

[3]府仁寿,虞志英.长江水沙变化发展趋势[J].水利学报,2003,34(11):21-29.

[4]张信宝,文安邦.长江上游干流和支流河流泥沙近期变化及其原因[J].水利学报,2002,33(4):56-59.

[5]ZHANG Q,SINGH V P,CHEN X.Influence of Three Gorges Dam on streamflow and sediment load of the middle Yangtze River,China[J].Stochastic Environmental Research&RiskAssessment,2012,26(4):569-579.

[6]史红玲,胡春宏,王延贵,等.淮河流域水沙变化趋势及其成因分析[J].水利学报,2012,43(5):571-579.

[7]穆兴民,张秀勤,高鹏,等.双累积曲线方法理论及在水文气象领域应用中应注意的问题[J].水文,2010,30(4):47-51.

[8]冯明.气候变化对水文水资源的影响研究[D].武汉:武汉大学,2004.

[9]黄海军,李凡,张秀荣.长江、黄河水沙特征初步对比分析[J].海洋科学集刊,2004(00):83-94.

[10]长江水利委员会水文测验研究所.三峡水库来水来沙条件分析研究论文集[C].武汉:湖北科学技术出版社,1991:8-13.

[11]张晓娅.近60年气候变化和人类活动对长江径流量影响的研究[D].上海:华东师范大学,2014.

[12]刘东生.中国泥沙公报2014[R].湖北:长江出版社,2015:34-35

[13]池营营.中国长江、黄河流域灌溉用水效率研究[D].西安:陕西师范大学,2012.

Analysis of Recent Variation Trend and Cause of Runoff and Sediment Load Variations in the Yangtze River Basin

CHAI Yuanfang,LI Yitian,LI Sixuan,ZHU Boyuan,WANG Jingyi

(State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Sciences,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:The double mass curve method was adopted respectively to analysis the seven hydrological stations,s relationship between water and sediment in the Yangtze river basin from 2000 to 2013 in this paper.Based on the non-parameter statistical methods of Mann-Kendal test and Yamamoto mutation test,the change trend and mutation years of water and sediment were analyzed.The results showed that the double mass curves of Pingshan,Zhutuo and Cuntan station were more straight.However,all the double mass curve of Yichang,Shashi,Hankou and Datong station had an obvious turning point in 2005.The slope was reduced after the turning point which showed that the sediment load was decreased significantly;The runoff trend of the Yangtze river was relatively stable and the catastrophe phenomenon was less,and only pingshan station had an obvious turning points in 2001—2002 and 2005—2006.However,the changed tendency of annual sediment discharge was more obvious and the catastrophe phenomenon often occured.Besides,no false points were found in Yichang,Shashi,Hankou and Datong station;the the three gorges reservoir and the closure work of Xiluodu and Xiangjiaba hydropower station,s closure work,coupled with the continuous work of soil and water conservation are the main reasons of sediment-transportation decreasing in the mainstream of the Yangtze since 2000,and the declining rainfall is an important factor that causes the decrease of runoff.

Key words:tendency analysis;Mann-Kendall test;Yamamoto test;Yangtze river basin;changes of runoff and sediment

中图分类号:S156.4

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.03.017

责任编辑:白芳芳

柴元方,李义天,李思璇,等.长江流域近期水沙变化趋势及成因分析[J].灌溉排水学报,2017,36(3):94-101.

文章编号:1672-3317(2017)03–0094-08

收稿日期:2016-07-27

基金项目:水库下游最低通航设计水位研究,中央专项(413000038)

作者简介:柴元方(1993-),男。硕士研究生,主要从事水力学及河流动力学研究。E-mail:2808676930@qq.com

通信作者:李义天(1957-),男。教授,博士生导师,主要从事水力学及河流动力、河流健康方面研究。E-mail:ytli@whu.edu.cn