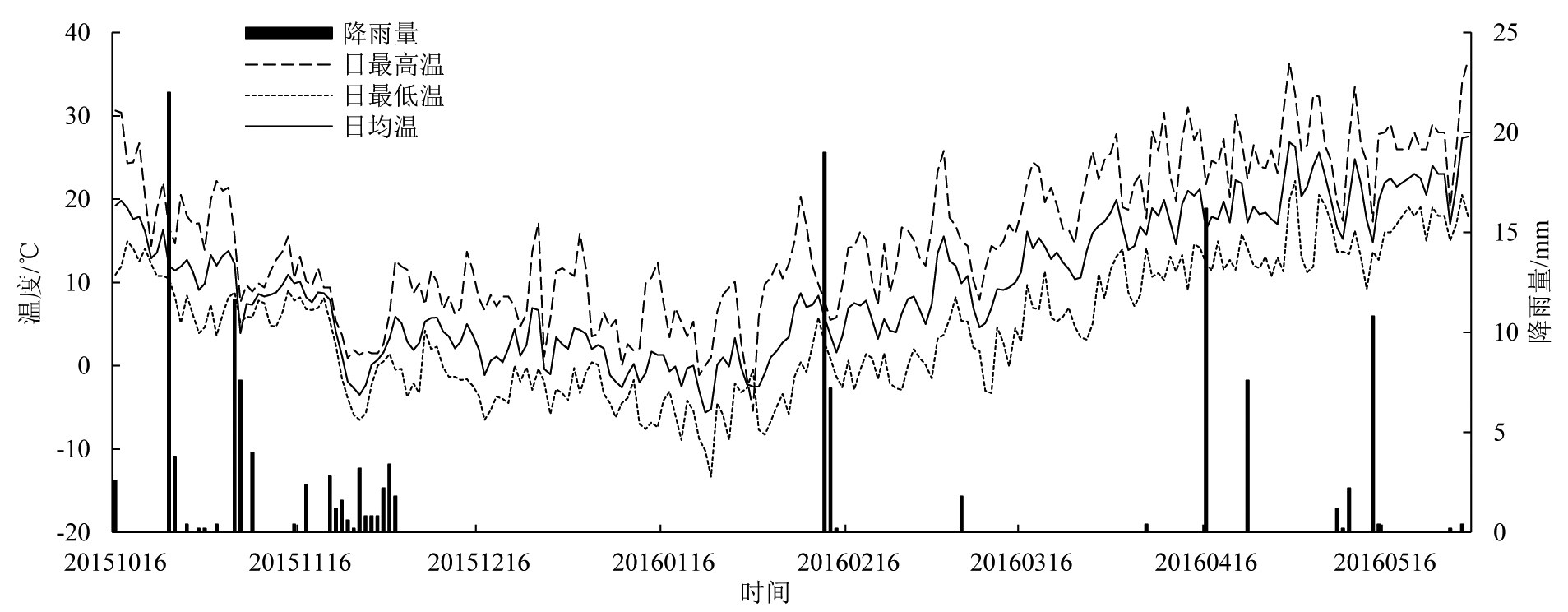

图1 2015—2016年冬小麦生育期气象条件

杨逗逗,张黛静,王艳杰,刘雪晴,刘安琪,陈倩青,李春喜

(河南师范大学 生命科学学院,河南 新乡453007)

摘 要:采用裂区试验,以矮抗58为试验材料,在前期滴灌控水处理下,探究了不同的微喷处理对冬小麦冠层微环境、叶片水势和产量的影响。结果表明,在冬小麦灌浆后期微喷10mm能显著降低冠层温度、二氧化碳摩尔分数,提高相对湿度、旗叶叶片水势。MW2处理(滴灌底墒水、拔节水和开花水,并在灌浆后期微喷10mm)的产量、千粒质量最高,分别为6 952.39kg/hm2、45.44g,均显著高于其他处理(P<0.05)。相关分析显示,产量与冠层温度呈极显著负相关、与旗叶叶片水势极显著正相关、与冠层相对湿度显著正相关。可见,滴灌底墒水、拔节水和开花水,并在灌浆后期微喷10mm,能够改善冬小麦冠层微环境,缓解空气高温对小麦的胁迫,显著提高千粒质量,增加产量。

关键词:冬小麦;冠层微环境;叶片水势;产量

小麦产量既受遗传因素的影响,又受环境因素和栽培技术的影响,其中冠层微环境是影响小麦生长发育的一个重要因素[1]。冠层微环境是由土壤-植被-大气连续体内部的能量传输和物质转化过程体现的,包括植物间的光能分布、空气温湿度、风速、二氧化碳摩尔分数和土壤温湿度等[2],这些因素受种植方式、土壤覆盖、施肥和灌溉等多种因素的影响[3-6]。在冬小麦的灌浆期,冠层温度、湿度、二氧化碳摩尔分数直接影响小麦籽粒的充实过程[7]。对冠层温度的研究在20世纪70年代早期就已经开始[8],研究表明,喷灌改变了田间小气候,使作物冠层附近温度降低且湿度增大[6],有效抑制了土壤水分的蒸发[9];也有研究表明随滴灌量的增大,冠层温度减小,湿度增大,产量则先升后降[1]。

微喷灌是在滴灌和喷灌的基础上发展起来的一种新型灌溉方法,相比地面灌溉节水49%,能有效增加产量[10-11]。为此,采用微喷技术,在小麦生育前期进行不同滴灌控水,在灌浆期进行微喷处理,探讨微喷对冬小麦冠层微环境日变化、叶片水势的影响,分析产量与冠层微环境、叶片水势的相关关系,以期通过调控冠层微环境来提高产量,增加农业收益的目的。

图1 2015—2016年冬小麦生育期气象条件

供试小麦为半冬性中熟品种矮抗58,采用裂区试验设计,3个不同生育时期滴灌处理(W0、W1和W2)作为主区,副区为灌浆后期微喷处理(M),在5月20日(开花后第27天)09:00进行微喷,灌水量分别为0、10mm。以达到0~100cm土壤含水率为田间持水率的75%为目标计算补灌量[12],共6个处理:MW0、W0、MW1、W1、MW2、W2处理,每个处理设3次重复,各处理的灌水量如表1所示。每个小区面积为1.2m×3m,小区边缘起垄并设1.2m的隔水带防止侧漏,滴灌毛管出水量为0.008m3(/m·h),毛管间距0.4m,放置在小麦行间;微喷管带固定在距离地面1.5m的铁架上,喷灌量为0.06m3(/m·h),射程直径2.4m,每个小区安装1个微喷管带。

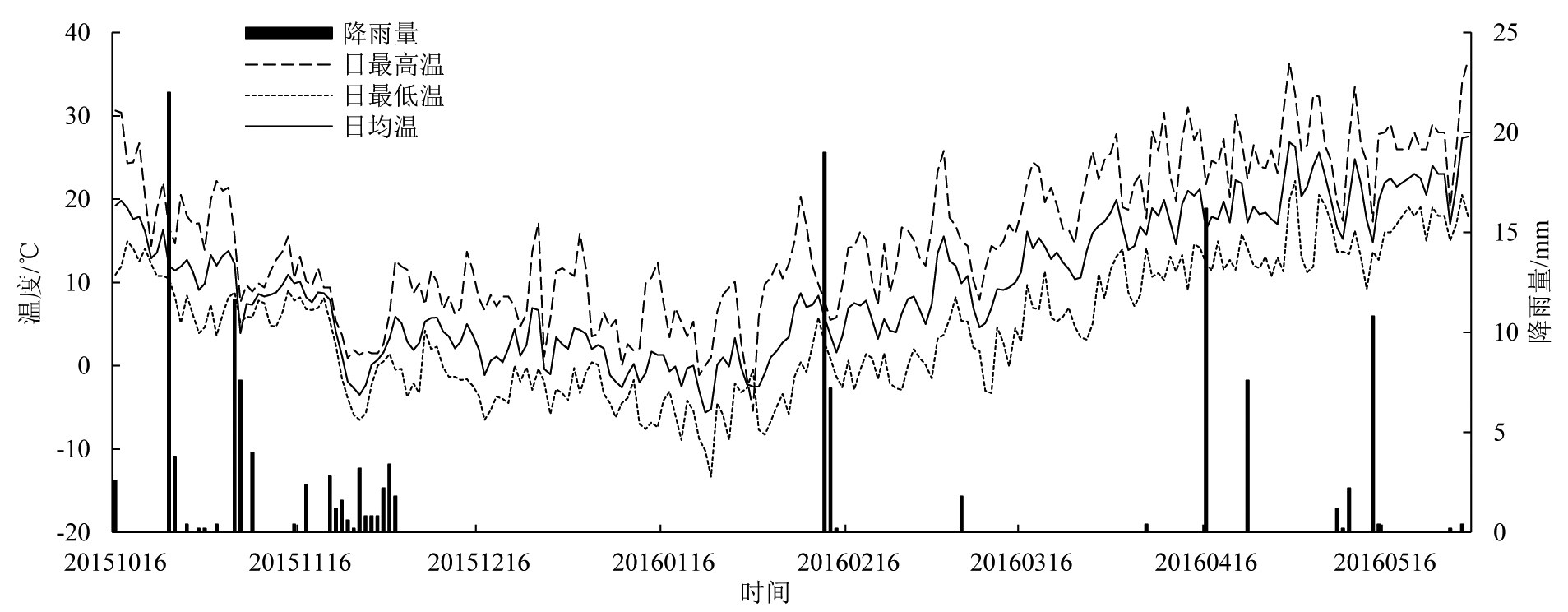

表1 冬小麦各处理灌水量

播前底施纯氮量为100kg/hm2,P2O5量为100kg/hm2,K2O量为112.5kg/hm2,拔节期追施纯氮量150kg/hm2,氮、磷、钾肥分别采用尿素、过磷酸钙和硫酸钾。于2015年10月16日机械播种,2016年5月30日收获,基本苗150×104株/hm2,小麦行间距20cm,管理措施同高产田栽培。

1.3.1 小麦收获测产

成熟期从各小区选取1m双行,单独收割、晾晒、脱粒,称质量,计算籽粒产量和籽粒千粒质量。

1.3.2 耗水量的计算公式:ET=P+I+ΔW+K,式中:ET为阶段耗水量(mm);P为阶段降水量(mm);I为阶段灌水量(mm);ΔW为阶段土壤贮水变化量(mm);K为阶段地下水补给量(mm),试验区域地下水埋深超过10m,K忽略不计。

1.3.3 水分利用效率的计算公式:WUE=Y/ETa,式中,WUE为产量水分利用效率(kg(/hm2·mm));Y为单位面积籽粒产量(kg/hm2);ETa为全生育期耗水量(mm),即播种前至收获后的土壤耗水量。

1.3.4 冬小麦冠层微环境的日变化

5月20日(开花后第27天)09:00微喷,在当日10:00、12:00、14:00、16:00及18:00,用ECA-WSC温湿度CO2测定仪(北京益康农科技发展有限公司)分别测定穗层、穗下30cm和穗下60cm的温度、相对湿度、二氧化碳摩尔分数,在每个小区小麦的第3、4行中间进行测定。

1.3.5 冬小麦旗叶水势的日变化

5月20日(开花后第27天)09:00微喷,当日及次日10:00,用MODEL 600型植物压力室(PMS,美国)测定旗叶叶片水势,在每个小区第3行选取叶片。

使用Microsoft Excel 2010对试验数据进行处理与作图,并用SPSS 19.0软件统计分析,用Duncan多重比较法对试验数据进行统计分析。

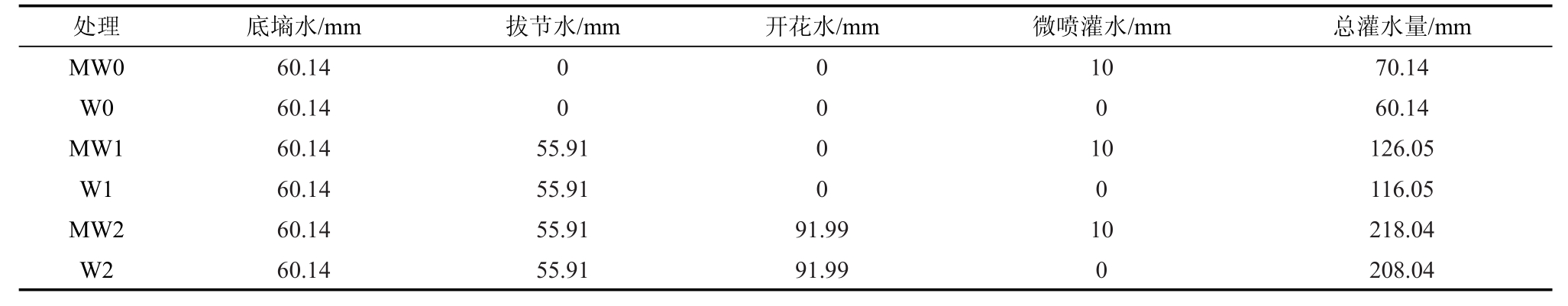

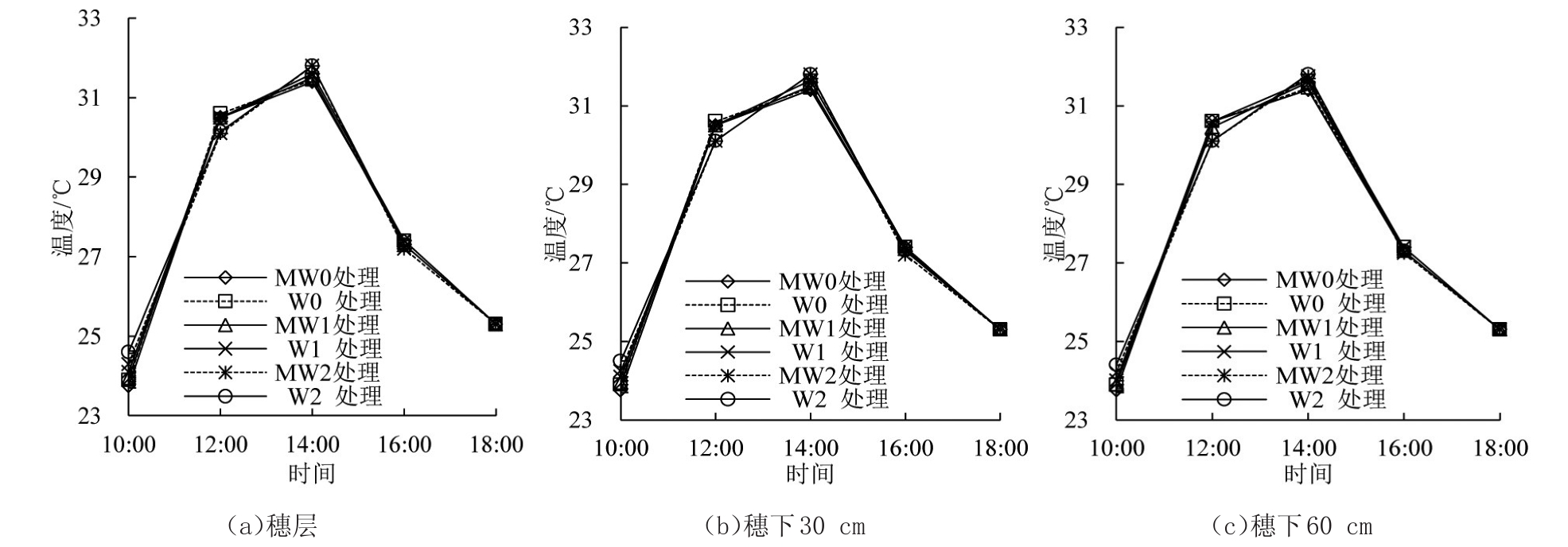

图2为各处理冬小麦冠层温度日变化。由图2可知,冬小麦冠层的温度变化在穗层、穗下30cm、穗下60cm均有相似的趋势,呈现出先升高后降低的单峰变化趋势,14:00达到峰值,18:00时随气温降低,各处理的温度逐渐趋于相同。10:00时,同一滴灌条件下,喷灌处理的各穗层温度均显著低于未进行微喷灌的处理(P<0.05)。14:00时,MW1处理穗层、穗下30cm温度分别比W1处理显著降低0.1、0.15℃。16:00时,各处理穗层温度无显著差异;MW2处理的穗下30cm、穗下60cm温度依然显著低于W2处理,喷灌降温效果持续作用(P<0.05)。各处理的冠层温度在18:00时无显著性差异。

图2 各处理冬小麦冠层温度日变化

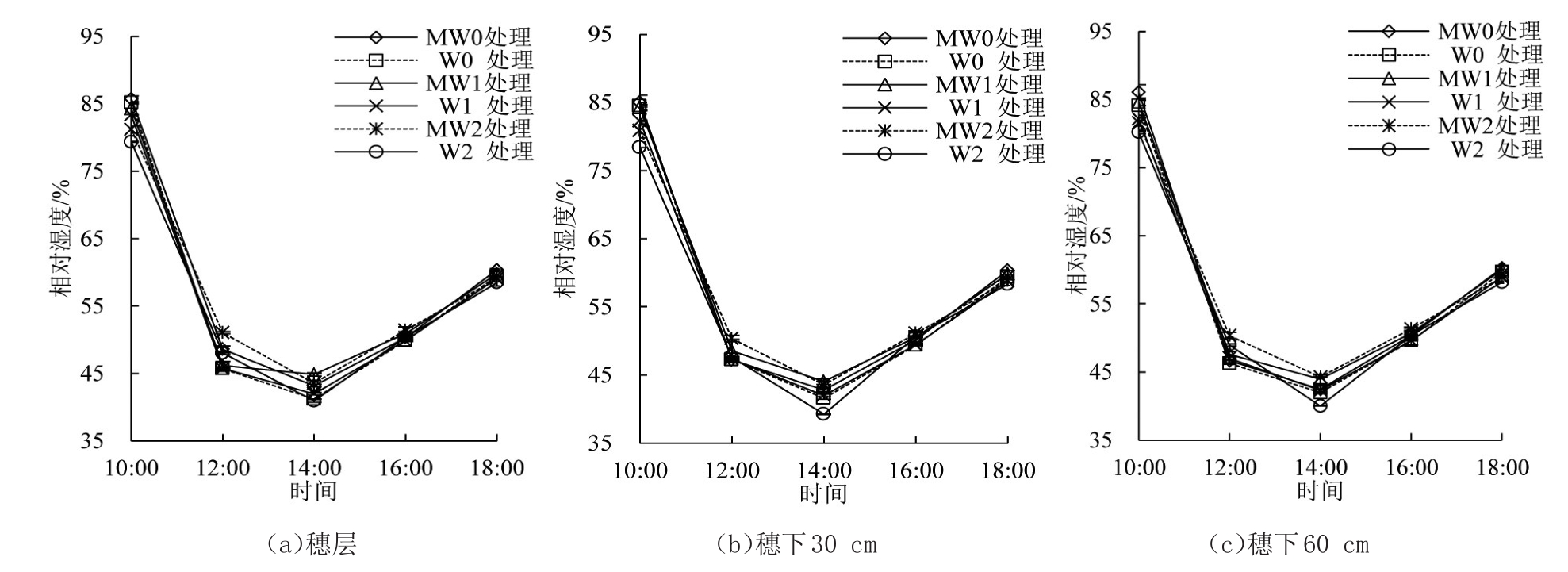

图3为各处理冬小麦冠层冬小麦冠层相对湿度的日变化。由图3可知,各穗层相对湿度的变化趋势相似,微喷显著提高了穗层、穗下30cm、穗下60cm的相对湿度(P<0.05),最低相对湿度出现在14:00(W2处理穗下30cm,39.27%)。MW2处理穗层相对湿度在12:00、14:00分别比W2处理穗层相对湿度显著提高6.28%和6.39%(P<0.05)。14:00时MW2、MW1处理穗下30cm、穗下60cm的相对湿度分别比W2、W1处理提高4.28%、2.05%和4.25%、1.65%。16:00时穗层、穗下30cm、穗下60cm的相对湿度均表现为MW2处理>MW1处理>MW0处理。到18:00时,MW2处理冠层相对湿度依然显著高于W2处理,在穗层、穗下30cm、穗下60cm也分别比W2处理显著提高1%、0.89%、1.17%(P<0.05)。

图3 各处理冬小麦冠层相对湿度日变化

图4为冬小麦冠层二氧化碳摩尔分数的日变化。由图4可知,整个观测期内,二氧化碳摩尔分数呈先降低而后持平再升高的趋势。穗层、穗下30cm,10:00时MW2处理的二氧化碳摩尔分数显著低于MW1处理,且MW1处理的二氧化碳摩尔分数显著低于MW0处理(P<0.05)。10:00—12:00,MW2处理的穗层二氧化碳摩尔分数与W2处理无显著性差异,16:00时MW2处理的穗层二氧化碳摩尔分数显著低于W2处理,而16:00—18:00,二者则无显著性差异(P<0.05)。12:00时MW1处理的穗层、穗下30cm、穗下60cm二氧化碳摩尔分数与W1处理均无显著性差异。微喷对二氧化碳的影响在18:00依然存在,不同穗层微喷处理的二氧化碳摩尔分数均低于未微喷的处理,且MW1、MW0处理的二氧化碳摩尔分数显著低于W1、W0处理(P<0.05)。

图4 各处理冬小麦冠层二氧化碳摩尔分数日变化

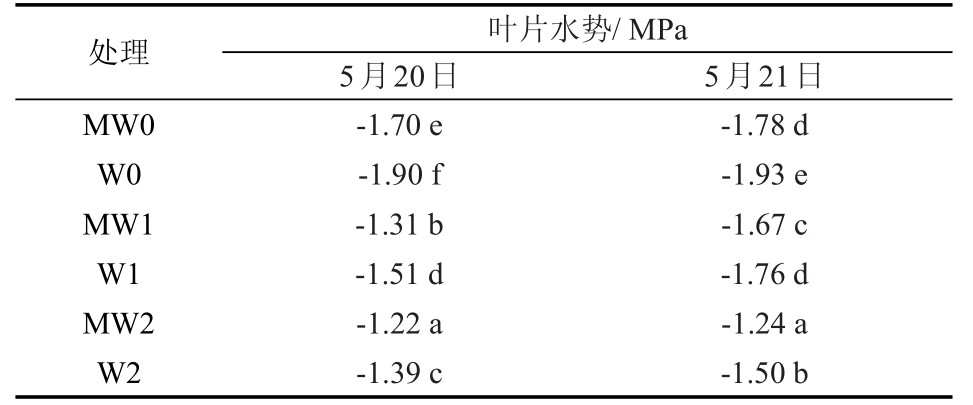

5月20日和5月21日10:00的旗叶叶片水势如表2所示。微喷处理的旗叶叶片水势在2d内均显著高于未进行微喷处理,微喷当日MW0、MW1、MW2处理分别比W0、W1、W2处理显著提高10.5%、13.1%、12.2%;微喷次日,MW2处理旗叶叶片水势比W2处理显著提高17.1%(P<0.05)。微喷当日及次日均表现为MW2处理>MW1处理>MW0处理,且各处理间差异显著(P<0.05)。由表2可知,各处理的旗叶叶片水势在微喷次日较微喷当日均有一定程度的降低。5月21日MW0、MW1、MW2处理的旗叶叶片水势分别比前日降低0.36、0.31、0.27MPa。

表2 各处理冬小麦旗叶叶片水势

注 同列不同小写字母表示处理间差异显著;下同。

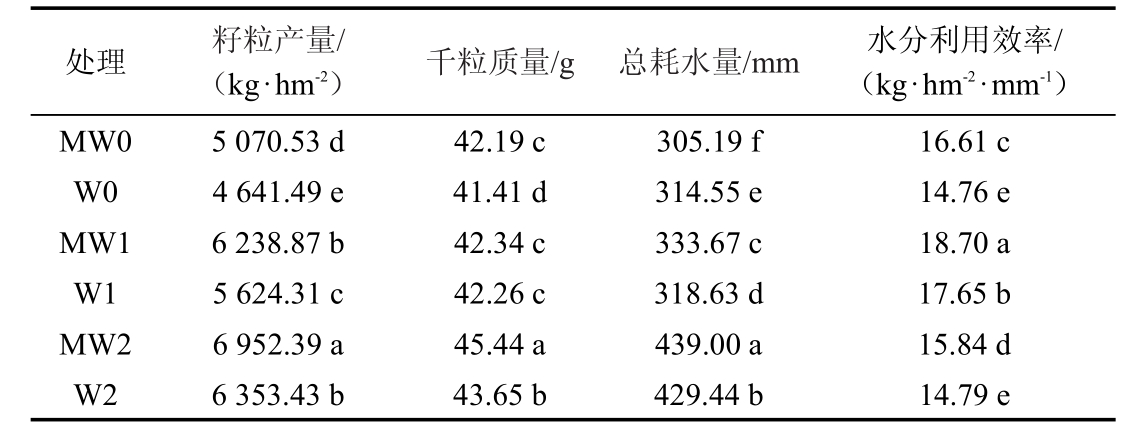

表3 各处理冬小麦籽粒产量和水分利用效率

由表3可知,MW2处理的籽粒产量显著高于其他处理,为6 952.39kg/hm2;微喷处理的籽粒产量显著高于未进行微喷处理的,具体表现为MW2处理>MW1处理>MW0处理(P<0.05)。MW2处理千粒质量比W2处理显著提高1.79g,W2处理显著高于MW1、W1、MW0处理,W0处理千粒质量最低(P<0.05)。MW2处理总耗水量最高,水分利用效率显著高于W2、W0处理。

表4为冬小麦产量与微喷当日12:00冠层温度、冠层相对湿度、冠层CO2摩尔分数及微喷次日旗叶叶片水势的相关关系,产量与冠层温度极显著负相关,与旗叶叶片水势极显著正相关,与冠层相对湿度显著正相关,与冠层CO2摩尔分数无显著相关性。这说明冠层相对湿度、旗叶叶片水势影响最终产量的形成,微喷能够提高冠层相对湿度和旗叶叶片水势,有效增加产量。

表4 产量与冠层微环境及叶片水势的相关关系

注 *表示在0.05水平上显著相关;**表示在0.01水平上显著相关。

1)适宜的冠层微环境为冬小麦的生长发育提供良好的环境,在小麦灌浆后期微喷10mm,能够显著降低冬小麦穗层、穗下30cm、穗下60cm的冠层温度、二氧化碳摩尔分数,显著提高相对湿度,改善小麦冠层微环境,在叶片的净光合速率、气孔导度及蒸腾速率等方面利于光合作用,更快的吸收空气中二氧化碳,促进光合产物的积累,促进籽粒灌浆进程。

2)旗叶叶片水势在一定程度上反映作物水分的胁迫状况,滴灌底墒水、拔节水和开花水,并在小麦灌浆后期微喷10mm,能显著提高旗叶叶片水势。旗叶叶片水势与产量之间存在显著性正相关关系,进一步表明微喷灌能显著提高旗叶叶片水势,改善小麦叶片的水分状况,有助于叶片的光合作用,增加籽粒产量。

3)产量与冠层温度呈极显著性负相关,与冠层相对湿度显著性正相关。滴灌底墒水、拔节水和开花水,并在灌浆后期微喷10mm,能改善土壤含水率,缓解空气高温对冬小麦的胁迫,千粒质量显著提高1.79~4.03g,显著增加籽粒产量,达到6 952.39kg/hm2。

参考文献:

[1]张娜,张永强,徐文修,等.滴灌量对冬小麦田间小气候及产量的影响研究[J].中国生态农业学报,2016,24(1):64-73.

[2]李明桃.农田小气候理论探索[J].园艺与种苗,2014(12):27-30.

[3]宋伟,赵长星,王月福,等.不同种植方式对花生田间小气候效应和产量的影响[J].生态学报,2011,31(23):7 188-7 195.

[4]孙淑娟,周勋波,陈雨海,等.冬小麦种群不同分布方式对农田小气候及产量的影响[J].农业工程学报,2008,24(2):27-31.

[5]FAN H.Effects of N rates on canopy microclimate and population health in irrigated rice[J].Agricultural Science and Technology,2009(6):79-83.

[6]刘海军,康跃虎,刘士平.喷灌对冬小麦生长环境的调节及其对水分利用效率影响的研究[J].农业工程学报,2003,19(6):46-51.

[7]张志红,成林,李书岭,等.干热风天气对冬小麦生理的影响[J].生态学杂志,2015,34(3):712-717.

[8]ASTONAR,VAN BAVEL C H M.Soil surface water depletion and leaf temperature[J].Agronomy Journal,1972,64(3):368-373.

[9]TOLK J A,HOWELL T A,STEINER J L,et al.Role of transpiration suppression by evaporation of intercepted water in improving irrigation efficiency[J].Irrigation Science,1995,16(2):89-95.

[10]任玉忠,王水献,谢蕾,等.干旱区不同灌溉方式对枣树水分利用效率和果实品质的影响[J].农业工程学报,2012,28(22):95-102.

[11]WANG X,HUANG G,YANG J,et al.An assessment of irrigation practices:Sprinkler irrigation of winter wheat in the North China Plain[J].Agricultural Water Management,2015,159:197-208.

[12]韩占江,于振文,王东,等.调亏灌溉对冬小麦耗水特性和水分利用效率的影响[J].应用生态学报,2009,20(11):2 671-2 677.

Impact of Micro-sprinkler Irrigation on Diurnal Variation of Microenvironment of Canopy of Winter Wheat and Their Leaf Water Potential

YANG Doudou,ZHANG Daijing,WANG Yanjie,LIU Xueqing,LIUAnqi,CHEN Qianqing,LI Chunxi

(College of Life Science,Henan Normal University,Xinxiang 453000,China)

Abstract:This paper investigated the impact of micro-sprinkler irrigation on diurnal change in microenvironment of winter wheat canopy,their leaf water potential and yield using split-plot experiment.We used the cultivar Aikang58as the model plant.The results showed that irrigating 10mm of water at late grain-filling stage could significantly reduce the temperature and carbon dioxide concentration of the canopy,whereas increasing the relative humidity and leaf water potential of the canopy.The treatment of drip-irrigating at sowing,jointing and flowering stages,together with a further 10mm of irrigation at late filling stage,gave the highest yield(6 952.39kg/hm2)and 1000-grain weight(45.44g),which were significantly higher than those in other treatments.Analysis showed that the yield was negatively related to canopy temperature(P<0.01),while positively related to leaf water potential(P<0.01)and relative humidity of the canopy(P<0.05).Therefore,drip irrigation at sowing,jointing and anthesis stages with further 10mm of irrigation at late grain-filling stage could optimize the canopy microenvironment and alleviate thermal stress,significantly increasing yield and grain weight as a result.

Key words:winter wheat;canopy microenvironment;leaf water potential;yield

中图分类号:S512.1;S311

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.06.003

责任编辑:白芳芳

杨逗逗,张黛静,王艳杰,等.微喷对冬小麦冠层微环境日变化及叶片水势的影响[J].灌溉排水学报,2017,36(6):13-17.

试验于2015—2016年在河南师范大学小麦试验田(35°19′N,113°54′E)进行,该地区属于暖温带大陆性季风气候,小麦生育期内降雨量为142.2mm,其中播种—越冬期为75.0mm,越冬-拔节期为28.2mm,拔节—开花期为16.6mm,开花—成熟期为22.4mm。土壤质地为中壤土,土壤体积质量为1.5g/cm3,供试土壤的田间持水率为24%(质量含水率),土壤pH值约为7.6;播种前试验地0~20cm土层有机质质量分数为2.89g/kg,全氮、全磷质量分数分别为1.56g/kg和1.39g/kg,速效氮质量分数为30.25mg/kg。小麦生育期内温度及降雨量通过试验地自动气象站记录(图1)。

文章编号:1672-3317(2017)06-0013-05

收稿日期:2016-11-03

基金项目:国家“十二五”科技支撑计划课题(2013BAD07B07,2013BAD07B14);河南省重点科技攻关项目(142102110056)

作者简介:杨逗逗(1991-),女。硕士研究生,主要从事小麦栽培生理研究。E-mail:yddwx1991520@163.com

通信作者:李春喜(1964-),男。教授,博士,主要从事小麦栽培生理研究。E-mail:13703731637@sina.com