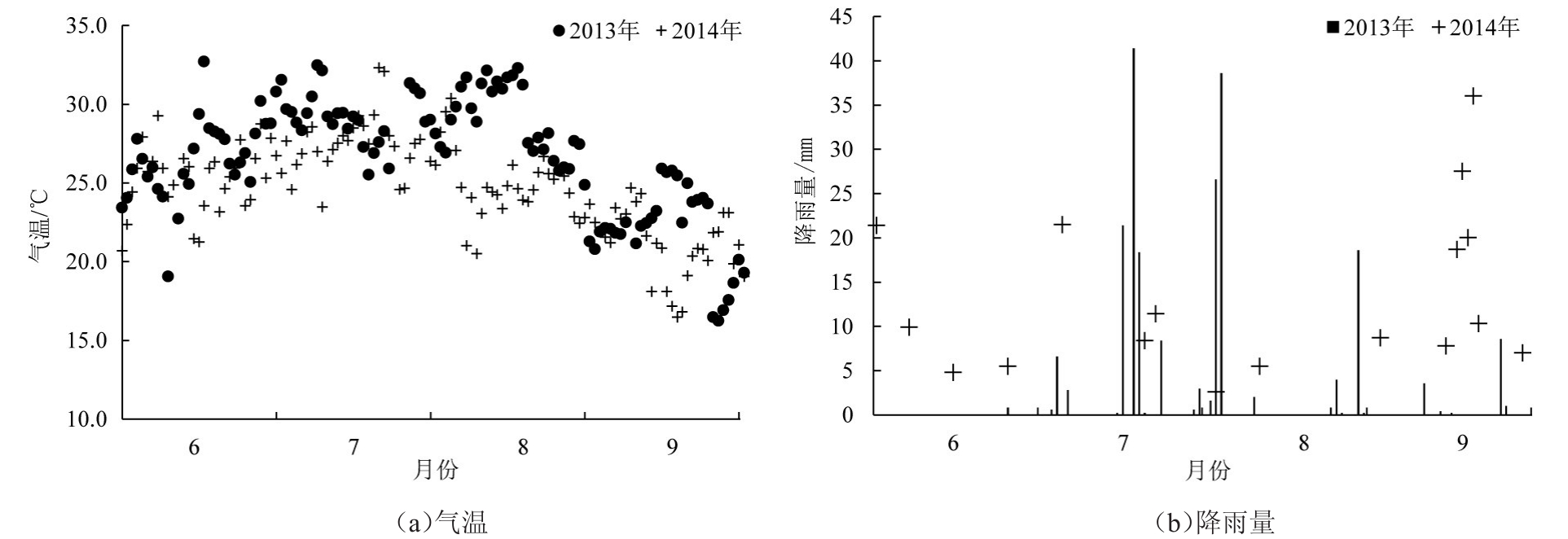

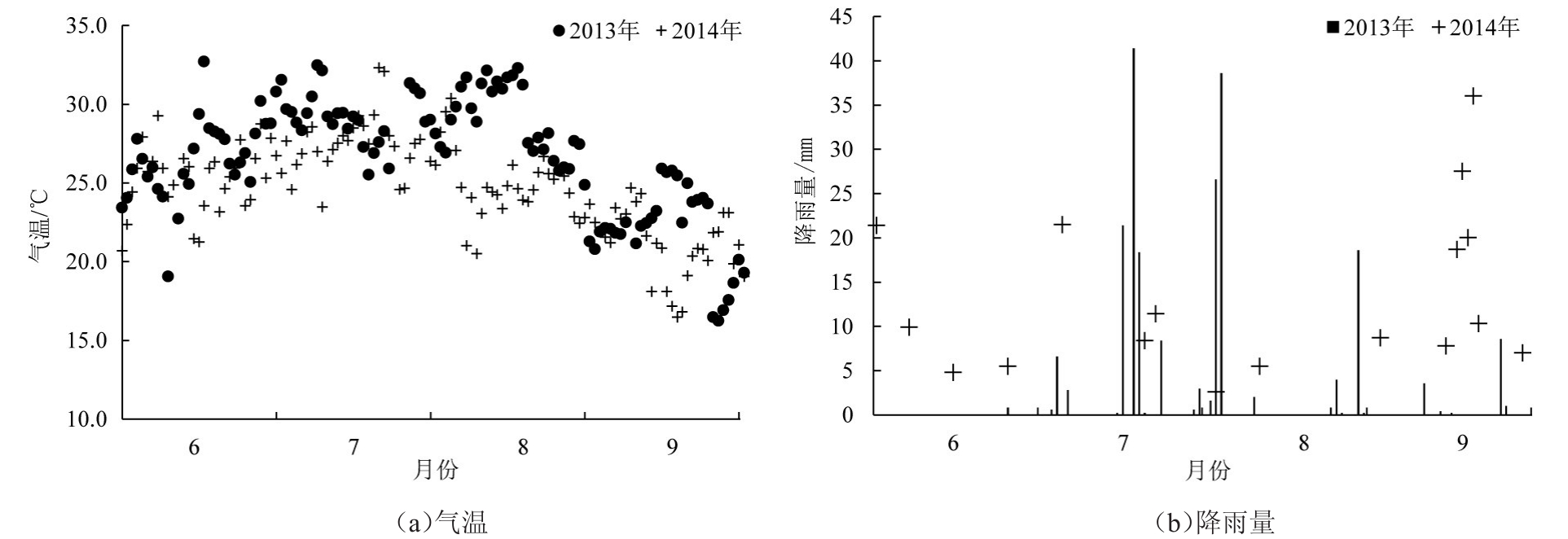

图1 夏玉米生育期气温和降雨量变化

陈金平1,2,王和洲1,2,刘安能1,2,丁大伟1,2

(1.中国农业科学院农田灌溉研究所,河南 新乡 453002;2.河南商丘农田生态系统国家野外科学观测研究站,河南商丘476000)

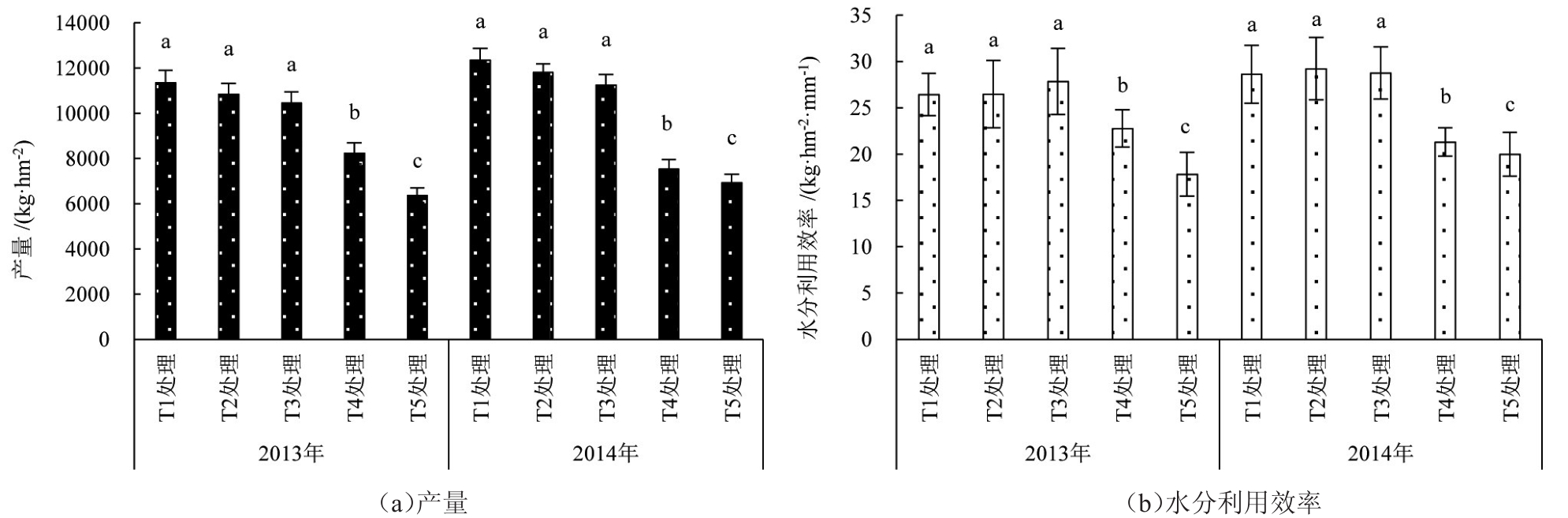

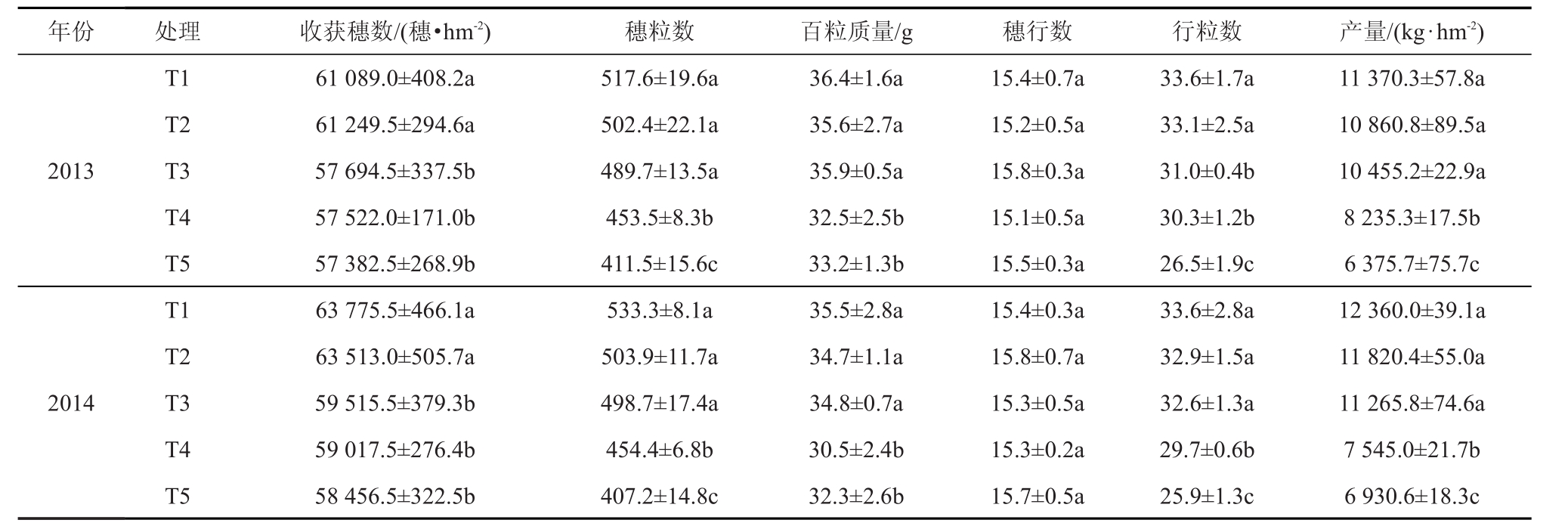

摘 要:于2013—2014年在河南商丘开展了5个灌水处理(T1:苗期水45 mm+拔节水60 mm+灌浆水60 mm+成熟期水45mm,T2:苗期水45 mm+拔节水60 mm+灌浆水60 mm,T3:拔节水60 mm+灌浆水60 mm,T4:拔节水60 mm,T5:灌浆水60 mm)的田间试验,研究了不同灌水处理对夏玉米阶段耗水量、总耗水量、产量、水分利用效率、收获穗数、穗粒数、百粒质量、行粒数的影响。结果表明,夏玉米不同生长阶段灌水处理的耗水量均显著大于不灌水处理(P<0.05),且随着整个生育期灌水次数和灌水量的增加,总耗水量显著提高。2013年和2014年,灌拔节水和灌浆水处理(T3)的总耗水量显著低于T1处理(P<0.05),产量分别下降8.0%和8.9%,水分利用效率则分别提高5.3%和0.5%。灌水显著影响了夏玉米的收获穗数、穗粒数和百粒质量。2 a的苗期灌水处理(T1和T2)显著提高了夏玉米的收获穗数(P<0.05),拔节期和灌浆期灌水处理(T3)的穗粒数和百粒质量均显著大于只灌拔节水(T4)和只灌灌浆水(T5)的处理(P<0.05),但收获穗数差异不显著。在节水灌溉的条件下,黄淮海平原夏玉米主产区要实现较高的产量和水分利用效率,灌拔节水和灌浆水是最基本的灌水策略。

关 键 词:灌水策略;水分利用效率;夏玉米;产量构成要素

在我国中北部夏玉米主产区,作物耗水量普遍较高,但由于干旱而造成的减产甚至绝收的情况时有发生,因此灌溉是夏玉米实现健康生长、高产稳产的必要措施。根据夏玉米的耗水特征,制定适宜的灌水策略,在保证获得较高产量的同时,提高作物的水分利用效率意义重大。邵立威等[1]通过多年的灌溉试验认为,夏玉米苗期灌水是获得高产的关键,且随灌水量的增加,水分利用效率有所下降。陈静静等[2]研究指出,不同生育期灌水对夏玉米的生长、产量和水分利用效率具有显著的影响,其中灌苗期水和拔节水、苗期水和抽穗水、拔节水和抽穗水等灌水组合方案更有利于维持夏玉米产量,提高作物水分利用效率。梁宗锁等[3]则认为,玉米蒸腾耗水量随着土壤干旱和湿润的交替过程有下降趋势,节水灌溉条件下通过控制不同的生育时期灌水,把土壤调控成干湿交替的状况,利用作物自身的补偿生长特性来实现高产的目的。近年来,更多的研究者对不同农艺措施[4-8]和涝渍逆境[9-11]条件下夏玉米的水分利用效率、产量和耗水量的变化规律进行了探讨。这些研究成果,对我国夏玉米能够实现多年连续增产起到了重要的促进作用。

为了探讨不同灌水策略下夏玉米的耗水特征和水分利用效率的变化规律,于2013年和2014年在黄淮海平原夏玉米主产区开展田间试验,研究夏玉米产量和产量构成要素中收获穗数、穗粒数、行粒数、百粒质量等对灌水处理的响应特点,从而为制定适宜的灌水方案提供理论依据。

试验分别于2013年和2014年6―9月在河南商丘农田生态系统国家野外科学观测研究站(115°34´09″E,34°35´04″N,海拔50.2 m)综合试验场进行。该地属于暖温带亚湿润季风气候类型,多年平均降水量为708 mm,平均蒸发量为1 737 mm,平均气温13.9℃,无霜期206 d,年日照率为55%,全年太阳总辐射量4 823 MJ/m2。土壤类型主要为黄河沉积物发育的潮土,土壤质地为黏质壤土,有机质质量分数为13.6 g/kg,0~100 cm土层平均土壤体积质量为1.45 g/cm3,田间持水率为24.7%(质量含水率),地下水埋深变幅在6~12 m之间。试验地表层30 cm土壤全氮质量分数为1.24 g/kg,碱解氮、速效磷、速效钾质量分数分别为374.9、35.8、94.1 mg/kg。2013、2014年夏玉米生育期平均气温和降雨量及降雨时间分布如图1所示。

图1 夏玉米生育期气温和降雨量变化

夏玉米供试品种为浚单26,采用播施机械进行播种,即播种和施基肥同步完成。播前将机播耧调整为行距60 cm,株距25 cm,等行距播种。播种密度为66 670株/hm2。2013年和2014年的播种日期均为6月10日。

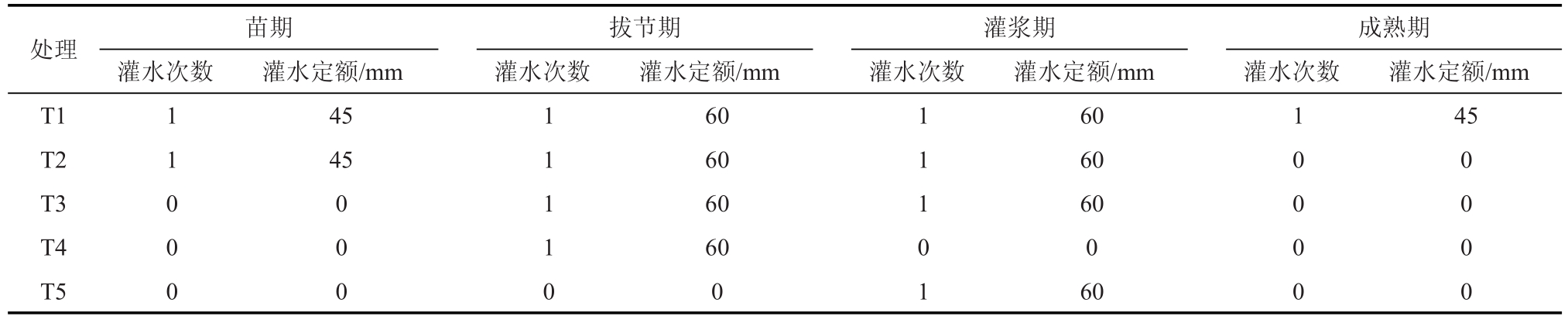

灌水方式采用软管输水地面灌溉,根据夏玉米苗期、拔节期、灌浆期和成熟期4个主要生长发育阶段,设定5个灌水处理,具体灌水时期、灌水次数和灌水定额见表1。每个处理重复3次,随机区组设计。小区长16.00 m,宽4.17 m,面积66.72 m2。小区间设置宽60 cm、高20 cm的垄,以排除灌水处理小区之间的相互影响。播种前2~3 d,根据田间土壤水分监测数据进行播前补墒,以保证适墒播种,出苗齐全。

表1 2013年、2014年夏玉米不同生长阶段灌水处理方案

施肥采用“一基两追”的方案,即夏玉米生育期,除播种时同步完成的施基肥外,于拔节期和灌浆期分别进行1次追肥。播施前,调整施肥带与玉米行的距离为20 cm,以排除肥料对作物出苗质量的影响。追肥采用随行丢施的方式,于灌水或雨前进行。氮肥(纯氮)施量为450 kg/hm2,其中50%作为基肥,拔节期和灌浆期再分别追施25%。磷肥和钾肥均在播种时一次施入,磷肥(P2O5)施量为150 kg/hm2,钾肥(K2O)施量为225 kg/hm2。

土壤含水率的测定采用取土法,苗期土壤水分测定深度为60 cm,其他各生育期的测定深度均为100 cm。夏玉米生育期每隔10~15 d测定1次,并于播种前、收获后、灌水和降雨前后加测。在苗期、拔节期、灌浆期和收获期等主要生长发育阶段结束时,每个试验小区进行多点取土测定,并将其土壤含水率作为下一个生长发育阶段的初始土壤含水率。

夏玉米不同生长发育阶段耗水量以根区水量平衡法确定,其计算式为:ET=P+I+G-ΔW-R-D。式中:ET为某一生长发育阶段内的作物耗水量(mm);P为某一生长发育阶段内的降水量(mm);I为某一生长发育阶段内的灌水量(mm);G为某一生长发育阶段内的地下水补给量(mm);ΔW为某一生长发育阶段内根区土体贮水量的变化(mm);R为某一生长发育阶段内地表径流量(mm);D为某一生长发育阶段内深层渗漏量(mm)。

2 a试验中玉米生育期内没有较大单次降雨量出现,且灌水处理中单次灌水量均不超过60 mm,因此没有考虑根区土壤水分的深层渗漏。同时,由于地下水埋深常年处于地表下6~10 m,且小区间设有垄作间隔,因此地下水的补给量和地表径流量也不考虑,计算式中G、R和D取值为0。

土壤贮水量的计算公式为:W=0.1×r×v×h。式中:W为所要计算的土层土壤贮水量(mm);r为田间取土实测的土壤质量含水率(%);v为所要计算的土层土壤平均体积质量(g/cm3);h为所要计算的土层深度(cm);0.1为单位换算系数。试验中每20 cm为一层进行分层取土并计算贮水量,总测试深度为100 cm。

收获时,统计每个小区的实际收获穗数,并随机采摘15穗,晒干后进行产量构成要素分析,分析指标包括:收获穗数、穗粒数、百粒质量、穗行数、行粒数等。每个小区单打实收的产量,加上考种时所采摘15穗的产量,作为最终的小区产量。

夏玉米水分利用效率按照田块水平的水分利用效率[12]进行计算分析,其计算公式为:WUE=Y/ET。式中:WUE为水分利用效率(kg/(hm2·mm));Y为产量(kg/hm2);ET为夏玉米生育期总耗水量(mm)。

试验所得数据采用IBM SPSS Statistics 21.0进行方差分析,差异显著性水平P<0.05,进行Duncan多重比较。利用Microsoft Excel 2013软件进行制表和绘图,图、表中的数据均以平均值±标准偏差表示。

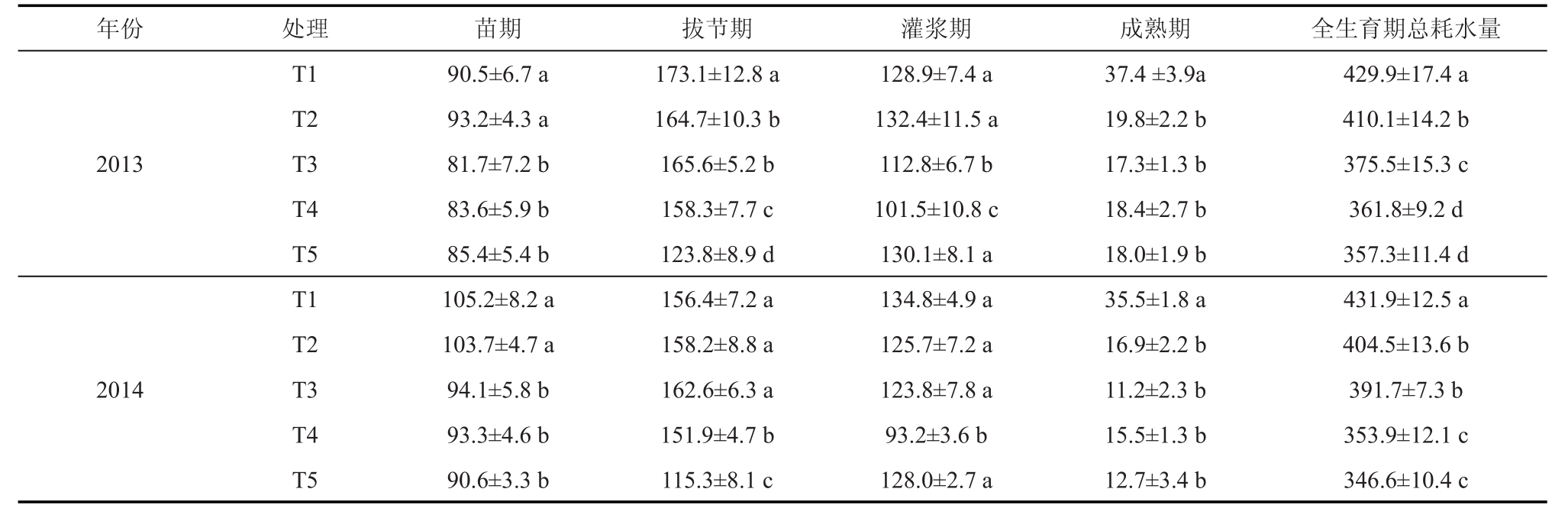

表2为不同灌水处理下夏玉米不同生长阶段耗水量。从表2可以看出,夏玉米苗期的耗水量,T1和T2处理显著大于其他处理(P<0.05),T1和T2处理间差异不显著,T3、T4和T5处理间的差异也不显著,2013年和2014年表现一致。拔节期和灌浆期,不同处理之间在2 a间虽然表现略有差异,但均表现为灌水处理的耗水量明显大于不灌水处理。这可能与2 a间夏玉米相同的生长期内降雨量和降雨次数不同有关,但并没有改变灌水增加耗水量的趋势。成熟期2 a均表现为T1处理显著大于其他处理,就全生育期总耗水量而言,则表现为随着灌水次数和灌水量的增加,总耗水量显著提高。

图2为2013年和2014年不同灌水处理下夏玉米产量和水分利用效率(图2中不同字母表示同一年处理间差异显著)。从图2可以看出,对于不同灌水处理的夏玉米产量,2 a结果均为T1、T2和T3处理显著大于T4和T5处理(P<0.05),同时T4处理显著大于T5处理,T1、T2和T3处理间差异不显著;2 a中均以T1处理产量最高,分别达到11 370.3和12 360.0 kg/hm2。水分利用效率的变化趋势和产量的变化趋势相同,但2013年T3处理的水分利用效率最高,为27.8 kg/(hm2·mm);2014年T2处理的水分利用效率最高,达到了29.2 kg/(hm2·mm)。由此可见,2013年和2014连续2 a间,夏玉米灌拔节水和灌浆水(T3),虽然产量分别比灌苗期水、拔节水、灌浆水和成熟期水(T1)有所下降,下降幅度为8.0%和8.9%,但其水分利用效率则分别提高5.3%和0.5%,即:T3处理在产量小幅度下降的条件下,维持了较高的水分利用效率。

表2 不同灌水处理下夏玉米不同生长阶段耗水量 mm

注 同一列不同字母表示差异显著(P<0.05),下同。

图2 2013年、2014年不同灌水处理的夏玉米产量和水分利用效率

图2 同时显示,2013年拔节期灌水处理(T4)和灌浆期灌水处理(T5)的产量和水分利用效率分别比T1处理下降27.6%、43.9%和13.9%、32.5%,2014年则分别下降38.9%、43.9%和25.5%、30.1%。由此说明,灌拔节水(T4)要比灌灌浆水(T5)更为关键和重要,夏玉米产量和水分利用效率对拔节期的灌水处理(T4)响应更为敏感。

表3 不同灌水处理下夏玉米产量构成要素

表3为不同灌水处理下夏玉米产量构成要素。从表3可以看出,2013年和2014年不同灌水处理对收获穗数的影响表现一致,即T1和T2处理之间差异不显著,但均显著大于其他处理(P<0.05),而其他处理之间差异不显著。对于穗粒数,则T1、T2和T3处理之间差异不显著,但均显著大于T4处理,同时T4处理显著大于T5处理。对于百粒质量,T1、T2和T3处理之间差异不显著,但均显著大于T4和T5处理,T4和T5处理之间差异不显著。对于行粒数,2013年表现为T1、T2处理显著大于T3和T4处理,T3和T4处理又显著大于T5处理;2014年表现为T1、T2和T3处理显著大于T4处理,T4处理显著大于T5处理。对于穗行数,2 a的试验结果均表明,不同灌水处理间穗行数没有显著差异。由此可见,苗期灌水的处理(T1和T2)可以显著提高夏玉米的收获穗数;拔节期和灌浆期灌水的处理(T3)穗粒数和百粒质量均显著大于只灌拔节水(T4)和只灌灌浆水(T5)的处理;不同灌水处理对行粒数的影响,2 a之间表现不一致,这可能是由于夏玉米果穗的生长发育比较复杂,任何一个阶段的生长质量都会影响到果穗的发育,同时又会受到自然条件如授粉期的降雨、温度、光照等的限制,但总体表现为生育期内随着灌水次数和灌水量减少,行粒数呈下降趋势。

黄淮海平原是我国夏玉米的主要生产基地,多年来形成了冬小麦/夏玉米1年2熟的耕作栽培制度。夏玉米生长季,正处高温、多雨的时期,但是由于降雨时段分布不均,常会形成阶段性干旱,严重情况下如果灌水不及时,甚至会造成致灾绝收的后果。本试验结果表明,灌水不但显著增加了夏玉米的阶段耗水量,同时也显著增加了生育期总耗水量。在试验灌水处理范围内,耗水量的增加,有利于提高夏玉米的产量。但是,通过灌溉进行土壤水分调控是一个复杂且繁琐的过程,影响夏玉米耗水量的因素也多种多样。豫东地区处于黄淮海平原中部,通常在土壤水分适宜的条件下,夏玉米耗水量在430 mm左右,这时能够获得较高的产量和水分利用效率[13],但通过测坑等设施也可能会得出差别较大的结论[14]。另外,耕作中的深耕和深松,可以有效降低土壤体积质量,提高夏玉米的农田耗水量。同时秸秆还田方式也会影响夏玉米的耗水量,秸秆粉碎深耕还田提高了作物耗水量,但秸秆覆盖还田则会显著降低作物耗水量[15]。因此,在制定灌溉方案时,还需要更多地考虑田间农艺措施对作物耗水量的影响。

目前,灌溉水资源短缺是难以回避的现实问题,合理地进行灌水,实现较高的产量和水分利用效率是主要目标。而在有限供水条件下,作物产量随耗水量呈线性增加的趋势,优化灌水制度则成为提高作物水分利用效率的一个重要方向[16]。水分利用效率是指单位水分消耗量所能生产出来的经济产品的量,但是在作物生产的过程中,不是所有的水分都会被作物吸收利用,还有一部分不可避免地无效消耗,如作物的棵间蒸发等。因此,以产量为目标的栽培过程中,尽可能地减少棵间蒸发量,同时提高作物蒸腾量所占农田总耗水量的比例,是提高作物水分利用效率的重要手段,生产栽培中则主要表现为适度的作物耗水量和较高的产量。本试验结果表明,灌苗期水、拔节水、灌浆水和成熟期水的处理(T1)具有较高的产量和水分利用效率,但其耗水量较大。灌拔节水和灌浆水的处理(T3),在保持较高产量的同时,实现了水分利用效率的提高,同时耗水量显著降低。还有更多的研究表明,充足的底墒水[17]、适宜的灌水制度[18]和秸秆覆盖等[19]农艺措施也都有利于夏玉米水分利用效率的提高。

本试验结果表明,苗期灌水处理可以显著提高夏玉米的收获穗数,拔节期和灌浆期灌水处理穗粒数和百粒质量均比只灌拔节水和只灌灌浆水的处理显著增加。在夏玉米的产量组成要素中,研究者大多忽略了收获穗数这个重要的产量因子,因为除了穗部性状参数以外,影响产量的决定要素就是收获穗数,而收获穗数作为作物群体生长质量的一个重要指标,很大程度上受到农田管理措施的影响。通常情况下,作物开花前,是幼穗分化阶段,这时正是穗粒数形成的关键时期,如果环境因子引起花粉不育、败育,会导致穗粒数的下降[20-23],但是,雌蕊最终能否形成果粒并没有受到影响,而是此时的叶水势与穗粒数呈显著正相关[24]。另外,玉米雄蕊和雌蕊开花间隔的延长,也会导致穗粒数的减少并进而影响产量[25]。在玉米果穗吐丝后,水分胁迫导致花丝干枯,同样会造成穗粒数的减少[26]。拔节后期与灌浆前夏玉米抽雄、吐丝的时间段,是水分影响穗粒数的关键时期。玉米穗行数在小穗分化期开始形成[27],并决定于成对分生组织数目[28],是广义遗传力较高的数量性状[29]。在本试验中,不同灌水处理的夏玉米穗行数没有表现出显著性差异,可能就源于穗行数主要受品种的遗传力控制。有研究认为,夏玉米百粒质量与播种密度和氮肥施用量有关[30],百粒质量随着播种密度的增加而显著下降,适宜的施氮量可以获得较高的百粒质量。本试验结果显示,百粒质量受灌水处理的影响也非常显著,如试验中T1、T2和T3处理的百粒质量均显著高于T4和T5处理。

在夏玉米的不同生长阶段,灌水处理均会显著提高其阶段耗水量和全生育期总耗水量。试验处理范围内,夏玉米的产量随着总耗水量的上升呈增加趋势。因此,在以产量为目标的生产栽培过程中,增加灌水次数和灌水定额是获得高产的重要条件,尤其是增加苗期灌水。夏玉米为C4作物,生长迅速,对光、热、水等自然资源的需求强烈。苗期玉米根系较浅,大多处于30~40 cm土层深度,这时缺水很容易造成干旱,严重情况下可降低成活率。灌苗期水可以显著提高收获穗数,即通过增加作物群体数量,来提高作物产量。试验中,灌苗期水、拔节水、灌浆水和收获期水的4水处理(T1),以及灌苗期水、拔节水和灌浆水的3水处理(T2),均具有较高的收获穗数和产量。

在灌水资源日趋不足的黄淮海地区,尤其在缺水条件下,应该保证灌拔节水和灌浆水。灌拔节水和灌浆水的2水处理(T3),虽然产量略有下降,但其水分利用效率却有所提高。同时,灌拔节水和灌浆水,对于穗粒数和百粒质量具有显著的促进作用,这为夏玉米的稳产和高效用水奠定了重要的生理基础。

参考文献:

[1]邵立威,张喜英,陈素英,等.降水、灌溉和品种对玉米产量和水分利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2009,28(1):48-51.

[2]陈静静,张富仓,周罕觅,等.不同生育期灌水和施氮对夏玉米生长、产量和水分利用效率的影响[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2011,39(1):89-95.

[3]梁宗锁,康绍忠,邵明安,等.土壤干湿交替对玉米生长速度及其耗水量的影响[J].农业工程学报,2000,16(5):38-40.

[4]李淑文,于淼,杜建云,等.不同灌水处理下土壤水分动态及玉米水分利用效率研究[J].河北农业大学学报,2010,33(4):17-21.

[5]张吉祥,汪有科,员学锋,等.不同麦秆覆盖量对夏玉米耗水量和生理性状的影响[J].灌溉排水学报,2007,26(3):69-71.

[6]刘卫星,王晨阳,冯伟,等.灌水与施氮对夏玉米冠层结构及产量的影响[J].玉米科学,2014,22(5):120-126.

[7]谢英荷,栗丽,洪坚平,等.施氮与灌水对夏玉米产量和水氮利用的影响[J].植物营养与肥料学报,2012,18(6):1 354-1 361.

[8]张喜英,陈素英,裴冬,等.秸秆覆盖下的夏玉米蒸散、水分利用效率和作物系数的变化[J].地理科学进展,2002,21(6):583-591.

[9]王矿,薛亚峰,王友贞,等.玉米涝渍胁迫的水分产量关系试验研究[J].灌溉排水学报,2012,31(6):67-70.

[10]周新国,韩会玲,李彩霞,等.玉米灌浆期渍水对产量及氮磷淋失量的影响[J].农业工程学报,2012,28(14):99-103.

[11]刘祖贵,刘战东,肖俊夫,等.苗期与拔节期淹涝抑制夏玉米生长发育、降低产量[J].农业工程学报,2013,29(5):44-52.

[12]段爱旺.水分利用效率的内涵及使用中需要注意的问题[J].灌溉排水学报,2005,24(1):8-11.

[13]孙景生,肖俊夫,段爱旺,等.夏玉米耗水规律及水分胁迫对其生长发育和产量的影响[J].玉米科学,1999,7(2):45-48.

[14]邱新强,路振广,张玉顺,等.不同生育时期干旱对夏玉米耗水及水分利用效率的影响[J].中国农学通报,2013,29(27):68-75.

[15]赵亚丽,薛志伟,郭海斌,等.耕作方式与秸秆还田对冬小麦-夏玉米耗水特性和水分利用效率的影响[J].中国农业科学,2014,47(17):3 359-3 371.

[16]GEORGE B A,SHENDE S A,RAGHUWANSHI N S.Development and testing of an irrigation scheduling model[J].Agricultural Water Management,2000,46(2):121-136.

[17]李全起,房全孝,陈雨海,等.底墒差异对夏玉米耗水特性及产量的影响[J].农业工程学报,2004,20(2):93-96.

[18]张岁岐,周小平,慕自新,等.不同灌溉制度对玉米根系生长及水分利用效率的影响[J].农业工程学报,2009,25(10):1-6.

[19]王同朝,李小艳,李仟,等.秸秆覆盖和土壤水分互作对夏玉米水分利用效率及产量的影响[J].河南农业大学学报,2014,48(3):280-287.

[20]孔维萍,成自勇,张芮,等.不同覆盖及耕作方式对玉米生长和水分利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2014,33(Z1):103-106.

[21]BINGHAM J.Varietal response in wheat to water supply in the field,and male sterility caused by a period of drought in a glasshouse experiment[J].An nals ofApplied Biology,1966,57(3):365-377.

[22]SAINI H S.Effects of water stress on male gametophyte development in plants[J].Sexual Plant Reproduction,1997,10(2):67-73.

[23]SAINI H S,WESTGATE M E.Reproductive development in grain crops during drought[J].Advances inAgronomy,1999(68):59-96.

[24]NGUYEN G N,SUTTON B G.Water deficit reduced fertility of young microspores resulting in a decline of Viable mature pollen and grain set in rice[J].Journal ofAgronomy and Crop Science,2009,195(1):11-18.

[25]张凤路,陈景堂,EDMEADES G O.玉米雌雄穗开花间隔影响穗粒数的潜在原因研究[J].玉米科学,2002,10(2):53-55.

[26]HALLA J,GINZO H D.Influence of drought during pollen-shading on flowering,growth and yield of maize[J].Journal of agronomy and crop science,1980,149(4):287-298.

[27]KERSTETTER R A,LAUDENCIA-CHINGCUANCO D,SMITH L G,et al.Loss-of-function mutations in the maize homeobox gene,knotted1,are defective in shoot meristem maintenance[J].Development,1997,124(16):3 045-3 054.

[28]DHILLON B S,SINGH J.Estimation and inheritance of stability parameters of grain yield in maize[J].The journal of agricultural science,1977,88(2):257-265.

[29]LIMA M L A,SOUZA C L,BENTO D A V,et al.Mapping QTL for grain yield and plant traits in a tropical maize population[J].Molecular Breeding,2006,17(3):227-239.

[30]李素萍,南文华,郝建平,等.密度与施氮量对不同玉米品种产量及穗部性状的影响[J].西北农业学报,2007,16(5):80-83.

Impact of Irrigation Schedule on Water Use Efficiency and Yield of Summer Maize

CHEN Jinping1,2,WANG Hezhou1,2,LIUAnneng,DING Dawei1,2

(1.Farmland Irrigation Research Institute,ChineseAcademy ofAgricultural Sciences,Xinxiang 453002,China;2.National Research and Observation Station of ShangqiuAgro-ecology System,Shangqiu 476000,China)

Abstract:Irrigation is essential to sustain agricultural production in Huang-Huai-Hai Plain of China.This paper presents the results of a two-year experiment conducted from 2013 to 2014 in Shangqiu of Henan Province in attempts to investigate how different irrigation schedules impact water consumption,yield and water use efficiency of summer maize.In the experiment,we measured the harvesting ears,ear grain number,100-grain weight and row grain number.Five irrigation schedules were examined:irrigating 45 mm water at seedling stage+60 mm at jointing stage+60 mm at filling stage+45 mm at ripening stage(T1),irrigating 45 mm at seedling stage+60 mm at jointing stage+60 mm at filling stage(T2),60 mm at jointing stage+60 mm at filling stage(T3),60 mm at jointing stage(T4),and 60 mm at filling stage(T5).The results showed that the water consumption under irrigation at different stages was significantly higher than that without irrigation(P<0.05).The total water consumption increased significantly with the increase infrequency and amount of irrigation.The total water consumption with irrigations at jointing and filling stages(T3)was significantly less than that with irrigation at seedling,jointing,filling and ripening stages(T1)in both 2013 and 2014,with their associated yield decreasing by 8%and 8.9%and water use efficiency increasing by 5.3%and 0.5%respectively.The harvesting ears under T1 and T2 were both improved significantly compared with other treatments.Compared with T4 and T5,T3 significantly increased the grain number and 100-grain weight,while has insignificant impact on harvesting ears.Irrigating at jointing and filling stages appears to be the most efficient schedule to improve yield and water use efficiency of the summer maize in Huang-Huai-Hai Plain.

Key words:irrigation strategies;water use efficiency;summer maize;yield components

中图分类号:S513

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.07.002

文章编号:1672–3317(2017)07–0007–07

责任编辑:陆红飞

陈金平,王和洲,刘安能,等.不同灌水策略对夏玉米水分利用效率和产量构成要素的影响[J].灌溉排水学报,2017,36(7):7-13.

收稿日期:2016-11-20

基金项目:国家863计划项目(2013AA102903);公益性行业(农业)科研专项(201203077)

作者简介:陈金平,男,河南尉氏人。副研究员,主要从事作物水分生理生态与节水灌溉技术研究。E-mail:chenjp72@126.com

通信作者:王和洲,男,河南南阳人。研究员,主要从事作物生态与节水农业研究。E-mail:whzh6204@126.com