图1 辽西北地区地理位置

葛 岩1,褚丽妹1,张更元2,于晓伟3,张立坤1

(1.辽宁省水利水电科学研究院,沈阳110003;2.沈阳市水利局河务处,沈阳110015;3.丹东市三湾水电开发有限公司,辽宁 丹东110300)

摘 要:基于典型干旱指标的基本概念和构建方法,结合辽西北地区的历史干旱资料,对现有旱情等级标准中不同干旱指标的等级界值进行了修订,建立了辽西北地区气象、水文、农业及社会经济4大类干旱、9个典型代表指标的旱情等级标准,增加了旱涝指数Z、径流距平百分比和水库蓄水距平百分比3个指标,并选择2006年、2007年和2009年3个典型干旱年对旱情等级标准的适合程度进行了验证,评价结果与辽西北地区实际干旱情况吻合率达到85%以上,为辽西北地区准确识别、分析、评价旱情提供了技术支撑。

关键词:旱情等级标准;干旱指标;旱情分析;旱情评价;辽西北地区

辽宁省地处我国东北地区的南部,位于东经118°53′—125°46′,北纬38°43′—43°26′之间,土地总面积14.8万km2,属温带半湿润和半干旱的大陆性季风气候区,干旱频发,辽西北地区更是“十年九旱”[1]。特别是近年来,在全球气候变暖的影响下,干旱呈频次增加、持续时间长、范围扩大、损失加重的趋势,给旱区人民生活和生产造成了重创。干旱指标是旱前监测、旱中分析及旱后评价的基础,其选取的准确性直接影响干旱研究的结果。由于影响的干旱因素较多,加之研究区域地理和气候的不同,不同的干旱指标及等级标准对不同区域的适应性及干旱分析的敏感程度不同,现有的《气象干旱等级》[2](GB/T20481—2006)和《旱情等级标准》[3](SL424—2008)、区域旱情等级[4](GB/T32135—2015)和农业干旱等级[5](GB/T32136—2015)各有侧重,但均没有水文评估指标,旱情评估的等级标准不具有普适性,而且现有的等级标准在辽西北地区应用时出现了干旱等级偏低或偏高的情况,不符合辽西北地区的干旱实际情况。因此,参考现有的旱情等级标准,建立辽西北地区旱情等级标准,为辽西北地区的干旱分析、识别及评判提供更加准确的依据。

结合辽宁省的区域特点及辽西北地区的传统划分方法,辽西北地区主要包括辽西4市(朝阳、阜新、锦州、葫芦岛市),沈阳的康平县、法库县及铁岭的昌图县,位于39°59′—43°29′N、118°50′—124°26′E之间,地理位置见图1。辽西北地区国土面积为5.5万km2,耕地面积186.75万hm2,占辽宁省耕地面积的42%;粮食总产量约为109.24亿kg,占全省粮食总产量的58%。辽西北地区多年平均降雨量为550 mm左右,主要气候特征是干燥少雨,干旱频发,是辽宁省的传统易旱区。

图1 辽西北地区地理位置

辽西北地区旱情监测站主要包括水文站、水位站、雨量站、水库站、墒情站及蒸发站6类,现有监测站373个。采用的资料为辽宁省水文局整编的辽西北地区40个站点的40 a(1971—2010年)降雨序列资料;大凌河、小凌河、绕阳河、柳河4条大型河流,养息牧河、六股河、第二牤牛河、牤牛河、细河、大凌河西支6条中型河流的主要河道径流量资料;20个典型墒情站的土壤质量含水率及田间持水率等数据;选择15座代表性较好的水库的蓄水量资料。另外,根据历史干旱记载资料[6-9]收集并整理辽西北地区各市受旱面积、耕地面积及各市因旱饮水困难数据。选择1972、1982、1999、2000、2006、2007、2009年作为干旱典型年。

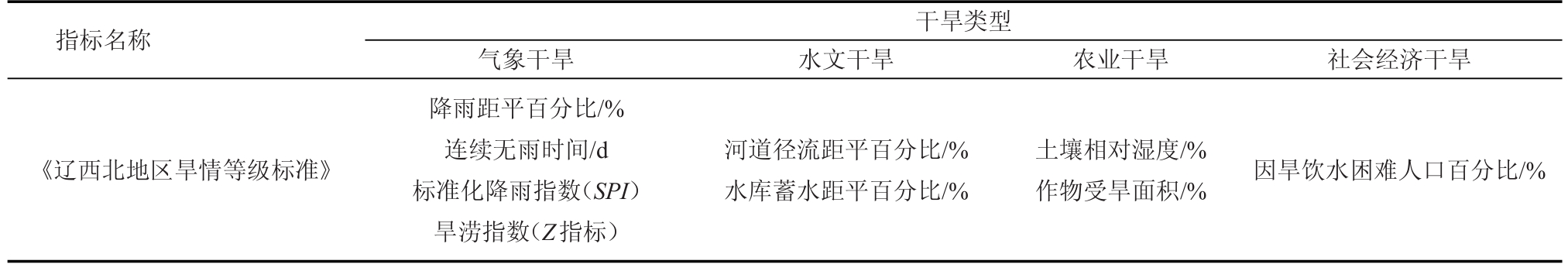

参考《气象干旱等级》、《区域干旱等级》、《农业干旱等级》和《旱情等级标准》,选择了气象、水文、农业及社会经济4大类干旱、9个代表指标建立了辽西北地区旱情等级标准。与所有标准比较,辽西北地区等级标准一是在气象干旱中,增加了Z指数;二是增加了径流距平和水库蓄水距平2个水文干旱指标。在国家气象标准和旱情等级标准中均没有水文指标,但由于径流距平百分比指标做干旱分析时响应性较好,因此,将水文干旱指标中径流距平百分比指标纳入辽西北地区旱情等级标准中。虽然水库蓄水距平百分比指标相对受人工调控影响较大,对干旱程度的响应较慢,但是水库蓄水距平百分比可以作为干旱的后评价验证指标。因此,将二者纳入辽西北地区旱情等级标准中。具体指标见表1。

表1 辽西北地区旱情指标

在各个指标中,主要对标准化降雨指数(SPI)和旱涝指数(Z指数)的意义进行解释说明,其他指标的意义见《气象干旱等级》和《旱情等级标准》。标准化降雨指数(standardized precipitation index,简称SPI)就是在计算出某时段内降水量的Γ分布概率后,在进行正态标准化处理,最终用标准化降水累计频率分布来划分干旱等级。因为不同时间、不同地区降水量变化幅度较大,而且降水分布是一种偏态分布,不是正态分布,直接用降水量很难实现不同时空尺度上相互比较,所以在降水分析中采用Γ分布概率来描述降水量的变化,然后再经正态标准化求得SPI值。旱涝指数(Z指数)是假设某时段的降水量服从Person III型分布,而后对降水量进行正态化处理,将概率密度函数PersonⅢ型分布转换为以Z为变量的标准正态分布来计算Z值。具体建立的过程是选择不同干旱指标,选择有代表性的典型测站,利用40 a资料按照月、季、年不同时间尺度进行干旱分析。季节中,主要进行春季、夏季和秋季的分析。

1)先计算典型测站系列年不同指标的月、季、年的干旱指标分析值,根据现有的等级标准,确定相应的旱情等级,分析不同等级干旱发生的频率。

2)然后将计算的不同等级干旱的发生频率与理论频率及历史干旱频率进行比较,如差距较大,对干旱指标的等级界值进行调整,直到干旱频率接近一致为止,然后确定干旱指标的新等级界值。

3)最后对新的等级标准界值进行检验和修正。选择历史典型干旱年,用新的等级标准确定典型干旱年的干旱等级,验证新等级标准的准确程度。如果有不一致的情况,则适度调整指标的各个干旱等级所对应的界值标准,直到准确为止。

计算过程采用EXCEL编程和SPSS19.0统计软件进行。各个干旱指标的计算方法如下。

1)降雨距平百分比

式中:P为计算时段内降雨量(mm) 为多年同期平均降雨量(mm),宜采用近30 a的平均值。

为多年同期平均降雨量(mm),宜采用近30 a的平均值。

2)旱涝指数Z

由于某一时段的降雨量一般并不服从正态分布,假设其服从Person-III型分布,通过对降雨量进行正态

化处理,可将概率密度函数P-III型分布转换为以Z为变量的标准正态分布。其计算公式为:

式中:Cs为偏态系数, 为降雨量。

为降雨量。

3)标准化降雨指标SPI

标准化降雨指标是在计算出某时段内降雨量的Γ分布概率后,再进行正态标准化处理,最终用标准化降水累积概率分布来划分干旱等级。其计算公式为:

式中![]() 为降雨的概率,参照《气象干旱等级》(GB/T20481—2006)根据概率密度函数计算求得,当P>0.5时,S=1;当P≤0.5时,S=-11;c0=2.515 517,c1=0.802 853,c2=0.010 328,d1=1.432 788,d2=0.189 269,d3= 0.001 308。4)河道径流距平百分比计算式为:

为降雨的概率,参照《气象干旱等级》(GB/T20481—2006)根据概率密度函数计算求得,当P>0.5时,S=1;当P≤0.5时,S=-11;c0=2.515 517,c1=0.802 853,c2=0.010 328,d1=1.432 788,d2=0.189 269,d3= 0.001 308。4)河道径流距平百分比计算式为:

式中:RW为当前江河流量(m3/s);R0为多年同期平均流量(m3/s)。5)水库蓄水距平百分比计算式为:

式中:S为当前水库蓄水量(万m3);S0为多年同期平均蓄水量(万m3)。

6)土壤相对湿度

采用0~40 cm深度的土壤相对湿度作为旱情评估指标。其计算公式为:

式中:W为土壤相对湿度(%);θ为土壤实测质量含水率(%);Fc为土壤田间持水率(%)。7)作物受旱面积百分比计算式为:

式中:A1为区域内作物受旱面积(万hm2),包括水田和旱田;A0为区域耕地总面积(万hm2)。8)因旱饮水困难百分比计算式为:

式中:H1为因旱饮水困难人口数量(万人);H0为受旱区域总人口(万人)。

由于标准中指标较多,兹重点以旱涝指数Z指标为例,叙述干旱指标等级标准的建立过程。

3.1.1 Z指标干旱评判与分析

利用Z指标和现有的等级标准,对辽西北地区40个站点1971—2010年40 a的干旱情况进行分析。在40个站中,无旱的频率为79%,偏旱的频率为6%,大旱的频率为11%,重旱频率为4%。而按照辽西北地区实际干旱发生率值,发生无旱的频率约为50%,发生偏旱的频率为35%,发生大旱的频率为10%,发生重旱的频率为5%。大旱和重旱的发生频率接近干旱实际发生频率,偏旱的频率和实际干旱频率偏差较大,因此,要根据干旱实际发生频率,来调整Z指标偏旱的标准界限值,使之符合辽西北地区发生干旱的实际情况。以Z为指标的辽西北地区40个站点40 a干旱统计结果见表2。

表2 Z指标的辽西北地区40个站点40 a干旱分析统计结果

3.1.2 Z指标不同等级界值的修正

为了得到合理的干旱频率分布,根据Z指标的计算公式和标准正态分布函数,对Z指标的干旱等级划分界限进行重新确定重新调整的原则,一是干旱发生频率要满足实际发生概率要求;二是在原来Z指标界限的基础上做微调。修正前,大旱的频率接近实际频率,无旱和偏旱的频率相差较大,重旱相差不大。因此,利用调整程序对无旱和偏旱的界值进行调整。修正后Z指标干旱等级标准见表3。

调整后,无旱与偏旱的界值由-0.842调整为-0.552,使得无旱的频率约占50%,偏旱约占35%,大旱约占10%,重旱约占5%,这种分布比较符合辽西北地区的干旱实际发生频率。修正前与修正后Z指标评判结果见表4。

表3 修正后Z指标40个站点40 a干旱分析统计结果

表4 修正前与修正后干旱评判结果 %

3.1.3 修正后的等级标准验证

利用修正后的Z指标,对40个站6个干旱典型年(1972、1982、1999、2000、2006和2007年)进行干旱对比分析,进一步验证修正后的辽西北地区Z指标等级标准,见表5。除2007年是由于降水总量不少但分布不均(2007年辽西北地区比多年均值仅减少10%左右,基本与常年持平,但是6月降雨量比多年均值少93%)造成的以外,其他典型干旱年份中40个测站发生干旱均占62.5%以上,其中1999年和2006年分别达到77.5%和75%,而1982年完全符合辽西北地区的实际情况。通过与实际干旱频率和辽西北典型干旱年的对比分析,说明修正后的Z指标适合辽西北地区。

表5 修正后Z指标40个站典型年的干旱分析结果 %

由于Z指标干旱等级的划分是按照偏旱、大旱及重旱三分法进行划分的,而目前现行的干旱等级划分均为四分法,即分为轻旱、中旱、重旱和特旱。为了和现行标准的统一及与其他干旱指标的等级便于比较,根据现行《旱情等级标准》的三分法与四分法之间的转化方法将Z指标的三级干旱等级划分方法转化成四级划分方法,即将偏旱的60%划分为轻旱,偏旱的40%划分为中旱;大旱为重旱;重旱为特旱。转化后的Z指标干旱等级标准见表6。

表6 修正后Z指标干旱等级标准表 %

3.1.4 旱情等级标准建立

依据上述方法和过程,建立了辽西北地区包括气象、水文、农业和社会经济4大类干旱的旱情等级标准。其中,气象指标主要有Z指标、降雨距平百分率、SPI指数和连续无雨日数;水文指标主要有河道径流距平百分率及水库蓄水距平百分率;农业指标主要有土壤墒情指标和作物受旱面积百分率;社会经济指标主要有因旱饮水困难百分率。辽西北地区旱情等级标准见表7。

表7 辽西北地区干旱等级标准体系

以辽西北地区修正后的旱情等级标准为依据,选择2006、2007和2009年3个典型干旱年和6个典型旱情监测站的资料进行单指标旱情等级评价。将评价结果与现有的典型干旱年的历史资料进行对比分析,验证辽西北地区旱情等级标准的准确性。验证过程采用的数据以各个典型年受旱时段为主。2006年、2007年和2009年典型的受旱时段见表8。

表8 典型干旱年受旱时段

表9 典型年典型站等级标准验证结果

从表9可以看出,修正后的干旱指标评价结果与历史实际干旱情况吻合率较好。如2006年Z指标的分析结果,辽西北地区6个站中,均发生严重以上级别干旱,而实际干旱情况为特旱,评价结果完全一致,吻合率为100%;2009年6个站中,有4个站发生严重以上干旱,评价结果的一致性较好,吻合率为67%;如SPI指标,2006年6个站中,有5个站均发生了严重以上干旱,评价结果一致性较好,吻合率为83%。但水库蓄水距平百分比指标的吻合率较低,主要是由于水库的蓄水量受干旱时段的灌溉和供水影响,具有一定的滞后性。经统计,典型干旱年不同监测站的旱情等级与实际干旱情况吻合率较高,平均达到85%以上,说明修正后的旱情等级标准适合辽西北地区的实际情况。典型年典型站等级标准验证结果见表9。

1)参考《气象干旱等级》等现有干旱评估等级标准,选择了气象、水文、农业及社会经济4大类干旱、9个代表指标建立了辽西北地区旱情等级标准。与已有标准比较,辽西北地区干旱等级标准一是在气象指标中增加了Z指标,二是增加了径流距平百分比和水库蓄水距平百分比2个水文干旱指标。

2)在辽西北旱情等级标准中,对降雨距平百分比、连续无雨日数、标准化降雨指数和Z指标和因旱饮水困难人口百分率指标的等级标准进行了修订;其他土壤相对湿度、径流距平百分率等5个指标经过适用性后,采用现有标准中的等级标准。

3)在旱情等级标准分析过程中,采用了大量的数据计算及典型干旱年各种指标等级标准的验证,最终提出了适合辽西北地区的旱情等级评价标准,为辽西北地区的干旱分析、识别及评判提供了更加可靠、准确的依据,解决了辽西北地区应用其他现有旱情等级标准评价不准确的问题。但由于干旱区域性特点较强,涉及水文、农业、大气、地理等多因素,提出的辽西北地区旱情等级标准还需进一步跟踪完善。

参考文献:

[1]辽宁省水利厅.辽宁省水利普查成果[M].北京:中国水利水电出版社,2014.

[2]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会发布.气象干旱等级[M].北京:中国标准出版社,2006.

[3]中华人民共和国水利部发布.旱情等级标准[M].北京:中国水利水电出版社,2008.

[4]中华人民共和国水利部发布.区域旱情等级标准[M].北京:中国标准出版社,2015.

[5]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会发布.农业干旱等级[M].北京:中国标准出版社,2016.

[6]辽宁省水利厅.辽宁省2000年特大旱灾[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2001.

[7]辽宁省水利厅.2006年辽西北地区特大伏旱[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2007.

[8]辽宁省水利厅.直面辽宁省2007年夏旱[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2009.

[9]辽宁省水利厅.抗御2009年干旱实录[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2010.

The Standards for Clarifying Drought Severity in Northwestern Liaoning Province

GE Yan1,CHU Limei1,ZHANG Gengyuan2,YU Xiaowei3,ZHANG Likun1

(1.Water Resources and Hydropower Research Institute of Liaoning Province,Shenyang 110003,China;2.Water Conservancy Bureau of Shenyang City,Shenyang 110015,China;3.DandongSanwan Water and hydropower Development Limited Company,Dandong 110300,China)

Abstract:This paper analyzed and modified the commonly used drought index,from which we developed new standard for clarifying drought severity in northwestern Liaoning province based on available meteorological,hydrological,agriculture and social economical data.Four categories of droughts and nine typical representative drought indexes were used in the standard;we also introduced flood index z,percentage of runoff anomaly and percentage of reservoir storage anomaly.Suitability of the method was verified against the data measured in 2000,2006 and 2007,three typical drought years.The calculated results were consistent with the actual situation in the northwest Liaoning Province.The results showed that the agreement was over 85%.The proposed standard provided a guidance for accurately identifying,analyzing and evaluating droughts.

Key words:standard drought severity;drought index;drought analysis;drought assessment;Northwestern Liaoning

中图分类号:S423

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.08.019

责任编辑:赵宇龙

葛岩,褚丽妹,张更元,等.辽西北地区旱情等级标准研究[J].灌溉排水学报,2017,36(8):115-120.

收稿日期:2016-09-22

基金项目:辽宁省农业科技创新团队项目(2014212003)

作者简介:葛岩(1973-),女。教授级高级工程师,博士,主要从事农业节水与防旱减灾等方面研究工作。E-mail:lngy007@126.com

文章编号:1672-3317(2017)08-0115-06