0 引言

20世纪80年代以来,化肥在我国农业生产中发挥了重要作用,对粮食增产的贡献率在40%以上。2015年我国化肥用量已达到6.02×107t,为1980年的4.7倍,而同期粮食产量从3.21×108t增加到6.21×108t,增加了1.9倍,化肥增幅远高于粮食增幅。化肥不合理投入不仅造成肥料利用率低,增产效应不显著,同时引起土壤板结、肥料养分残留及环境污染等问题[1-2]。小麦是黄土高原地区主要粮食作物之一,明确长期不同施肥措施下黄土旱塬麦田土壤有机碳库及土壤氮素的累积变化特征,对指导当地旱作小麦减肥增效绿色生产具有重要意义。

对渭北旱塬1261个农户小麦生产调研表明,69%农户施氮过量,91%农户施磷过量[3]。黄土旱塬麦区长期过量施氮已造成硝态氮在0~100 cm土层的累积,累积量在100 kg/hm2以上,且土壤残留硝态氮有随降水向下淋移的趋势[4]。夏闲期平均每1 m降水可以引起土壤剖面硝态氮向下淋移1.6~3.6 mm[5]。同时过量施氮降低了当季氮肥回收率以及土壤残留氮素再利用率和增产效果[6-7]。石灰性土壤过量施磷肥,一方面由于磷的钙固定降低磷有效性,另一方面夏季地表径流携带磷会引起水体富营养化。长期施用化肥也会对土壤有机碳库容量产生一定影响,氮肥施用会降低土壤C/N比,促进土壤有机质的矿化,减少土壤有机碳库容量,同时施用化肥会增加地上部干物质积累量,通过秸秆和根茬还田实现土壤有机碳库的积累,因此土壤有机碳库的变化取决于二者之间的动态平衡[8-9]。但由于土壤环境条件差异,化肥对土壤有机碳影响的研究结果不一。胡诚等[10]通过25 a的长期定位试验研究表明单施化肥对各土层土壤有机碳量影响较小,其中单施氮肥降低了土壤有机碳储量。而郭胜利等[11]研究表明,不同施氮水平条件下,土壤有机碳量均随种植年限增加呈缓慢升高趋势。土壤有机碳氮组分的研究是探知土壤有机碳氮库周转特征和动态变化的重要手段,其中活性有机碳氮组分更能反映农田管理措施对土壤有机碳氮库容量的影响。可溶性有机碳(SOC)与土壤CO2排放量及其他环境问题具有密切的关系[12],可溶性有机氮(SON)作为土壤氮库最活跃组分之一,可直接或间接为作物吸收利用,可表征土壤有机氮的矿化潜力。而土壤重组有机碳(HFOC)则为受物理保护的有机矿物结合态碳,表征土壤有机碳抵抗微生物降解的稳定性[13]。Chaudhary等[14]研究发现,长期单施化肥或配施有机肥均可以提高稻-麦轮作系统土壤活性有机碳量,土壤活性有机碳可作为短期内评价土壤管理措施对土壤有机碳影响的敏感指标。土壤稳定性有机碳量变化与投入土壤有机物料木质素和多元酚量有关。Bharali等[15]研究表明化肥配施有机肥更有利于土壤稳定性有机碳的积累及土壤碳素固存。

鉴于黄土旱塬麦田土壤肥力及微生态环境的区域差异性,土壤碳氮库变化特征不尽相同,且有关冬小麦多年监控施肥种植及连作不施肥耗竭方面的研究比较少,本试验在晋南黄土旱塬冬麦区,研究连续5 a传统农户施肥、优化监控施肥和连作不施肥条件下,麦田耕层土壤总有机碳氮、有机碳氮组分及0~200 cm土壤硝态氮累积特征,以期为黄土旱塬冬小麦减肥增效生产提供一定依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设在晋南黄土旱塬冬小麦种植区,位于山西省洪洞县刘家垣镇(36°22′N,111°35′E,海拔648 m)。试验区年均气温12.6℃,≥10℃活动积温3 327℃,年均降水量约500 mm,约70%集中在6—9月。土壤类型为石灰性褐土,土壤质地为中壤土,2012年播前耕层土壤pH值为7.9,有机质量为14.6 g/kg,阳离子交换量为27.3 cmol/kg,全氮量为0.87 g/kg,硝态氮量为10.4 mg/kg,速效磷量为10.4 mg/kg,速效钾量为168.2 mg/kg。0~20、20~40、40~60、60~80和80~100 cm土层体积质量分别为1.21、1.35、1.35、1.30和1.36 g/cm3,100 cm以下土层体积质量按1.36 g/cm3计。

1.2 试验设计与管理

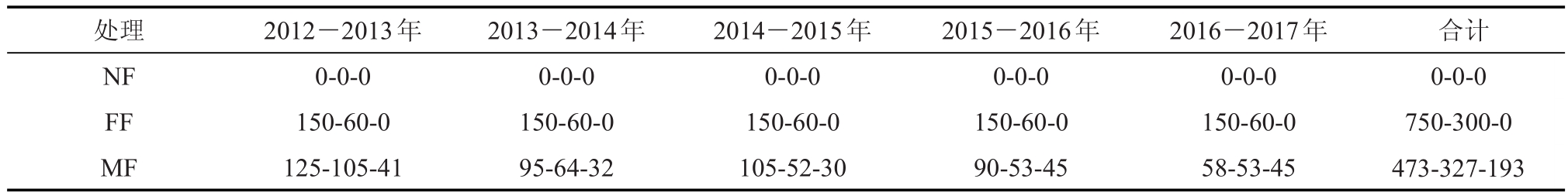

试验始于2012年,于2017年结束,设置传统农户施肥处理(FF)、优化监控施肥处理(MF)和连作不施肥处理(NF),其中FF处理施肥量为当地农户习惯施肥,具体为N:150 kg/hm2,P2O5:60 kg/hm2;MF处理施肥采用“0~100 cm土壤硝态氮监控施肥,0~40 cm土层磷钾恒量施肥”技术,其中施氮量(以纯N计)=作物目标产量需氮量-播前0~100 cm土壤硝态氮累积量+播前0~100 cm土壤硝态氮安全阈值(110.0kg/hm2);施磷(钾)量=作物目标产量需磷(钾)量×施磷(钾)系数;施磷(钾)系数依据0~40 cm土层速效磷钾量确定[16-17]。NF处理不施任何肥料。每个处理重复4次,采用随机区组排列,由于地块大小原因,小区面积为210~520 m2。具体施肥量见表1。

表1 试验期各处理养分(N-P2O5-K2O)用量 kg/hm2

处理NF FF MF 2012―2013年0-0-0 150-60-0 125-105-41 2013―2014年0-0-0 150-60-0 95-64-32 2014―2015年0-0-0 150-60-0 105-52-30 2015―2016年0-0-0 150-60-0 90-53-45 2016―2017年0-0-0 150-60-0 58-53-45合计0-0-0 750-300-0 473-327-193

所有处理的冬小麦种植方式均为露地条播(播前浅旋耕,深度13 cm,露地不覆膜平作,行距20 cm),全部肥料做基肥在播种前(9月23日—10月1日)一次性均匀撒入相应小区,翻入土壤耕层后耙平。冬小麦品种为“长8744”,播量为150 kg/hm2,冬小麦生育期为10月至次年6月,6─9月为夏休闲期。全生育期除自然降水外不灌溉。冬小麦收获时,采用联合收割机将秸秆直接粉碎覆盖地表,7月中旬进行翻压还田。

1.3 样品采集与测定

1.3.1 样品采集

于2017年冬小麦播种前采集各处理耕层(0~20 cm)土壤样品,一部分新鲜土样用于测定水分和矿质态氮(NO3--N和NH4+-N),另一部分风干用于测定有机碳氮组分。

1.3.2 测定项目与方法

土壤有机碳(TOC)和全氮(TN)分别采用重铬酸钾容量法-外加热法和半微量凯氏法测定[18]。土壤矿质态氮(NO3--N和NH4+-N)采用0.01 mol/LCaCl2溶液浸提,AA3流动分析仪测定[4]。采用0.5 mol/LK2SO4浸提土壤,0.45μm滤膜过滤,用TOC(MultiN/C3100)分析仪测定可溶性有机碳(SOC),可溶性总氮(SON)采用过硫酸钾氧化比色法测定,土壤中SON为可溶性总氮与矿质态氮的差值[19]。土壤轻组有机碳(LFOC)、重组有机碳(HFOC)、轻组有机氮(LFON)和重组有机氮(HFON)的测定:LFOC、HFOC采用溴化锌密度分组法测定[20],并用半微量凯氏法测定对应组分的LFON、HFON量。

1.3.3 计算方法和数据处理

土壤硝态氮累积量(kg/hm2)=土层厚度(cm)×土壤体积质量(g/cm3)×土壤硝态氮质量分数(mg/kg)/10。

试验数据用Microsoft Excel 2016整理作图,并用SPSS 19.0软件进行统计分析,采用LSD法检验P<0.05水平上的差异性。

2 结果与分析

2.1 不同施肥措施对旱地麦田土壤TOC和TN量的影响

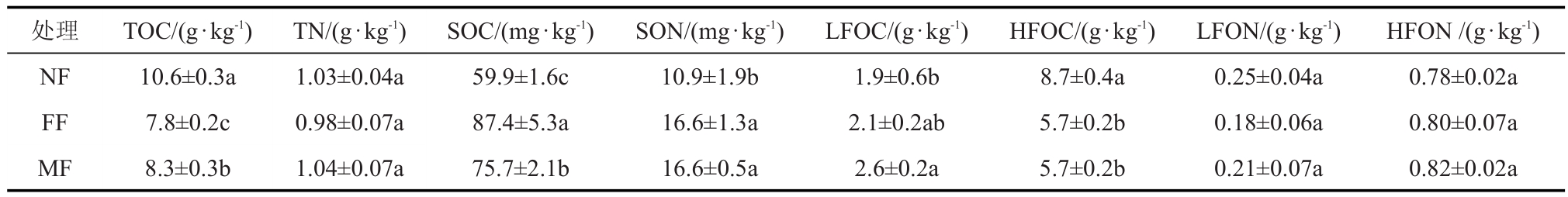

经过连续5 a不同施肥后土壤总有机碳、总氮量如表2所示。由表2可知,麦田耕层土壤TOC量表现为NF处理>MF处理>FF处理,差异显著。其中NF处理的TOC量较2012年试验前的TOC量(8.5 g/kg)增加了24.7%,而FF处理TOC量较2012试验期前则降低了8.2%,MF处理降低2.4%。不同施肥处理下TN量差异不显著,均值为1.02 g/kg,但较2012年试验前土壤TN量(0.87 g/kg)均有一定程度增加。

表2 连续5 a不同施肥后旱地麦田土壤总有机碳氮、可溶性有机碳氮量以及轻重组有机碳氮量

注 同列不同字母表示差异显著(P<0.05)。

处理NF FF MF HFON/(g·kg-1)0.78±0.02a 0.80±0.07a 0.82±0.02a TOC/(g·kg-1)10.6±0.3a 7.8±0.2c 8.3±0.3b TN/(g·kg-1)1.03±0.04a 0.98±0.07a 1.04±0.07a SOC/(mg·kg-1)59.9±1.6c 87.4±5.3a 75.7±2.1b SON/(mg·kg-1)10.9±1.9b 16.6±1.3a 16.6±0.5a LFOC/(g·kg-1)1.9±0.6b 2.1±0.2ab 2.6±0.2a HFOC/(g·kg-1)8.7±0.4a 5.7±0.2b 5.7±0.2b LFON/(g·kg-1)0.25±0.04a 0.18±0.06a 0.21±0.07a

2.2 不同施肥措施对旱地麦田土壤SOC和SON量的影响

不同施肥措施下麦田土壤可溶性有机碳、可溶性氮量见表2。由表2可以看出,各处理耕层土壤SOC为59.9~87.4 mg/kg,占土壤TOC的0.6%~1.1%。各施肥处理SOC量表现为FF处理>MF处理>NF处理,且处理间差异显著。土壤SON为10.9~16.6 mg/kg,占土壤TN的1.1%~1.7%,其中以NF处理SON量最低,较FF处理和MF处理低34.3%(P<0.05),FF和MF处理间差异不显著。表明连续多年不施肥种植条件下,有可能因为植物根系吸收或微生物的代谢活动加剧了土壤中活性有机碳、氮部分的消耗。

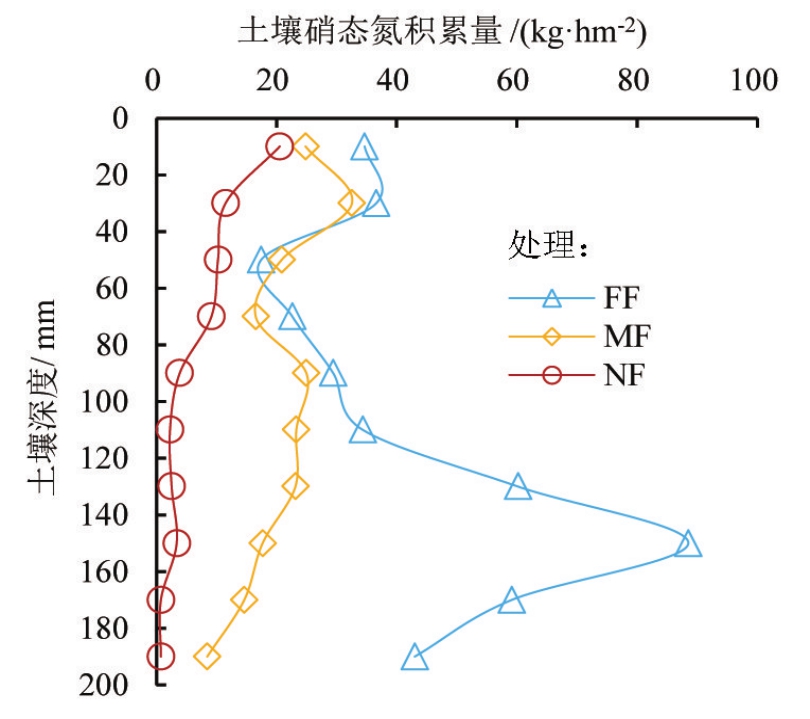

图1 不同施肥处理0~200 cm土层硝态氮

2.3 不同施肥措施对旱地麦田土壤轻重组有机碳(LFOC)和轻重组氮量(HFOC)的影响

由表2可知,各施肥处理下麦田土壤LFOC量为1.9~2.6 g/kg,表现为MF处理>FF处理>NF处理,其中MF处理LFOC量较NF处理高36.8%(P<0.05)。LFOC的分配比例(LFOC/TOC)为17.9%~31.3%,以MF处理最高。不同处理间HFOC量为5.7~8.7 g/kg,其中NF处理HFOC量显著高于MF和FF处理。HFOC的分配比例(HFOC/TOC)为68.7%~82.1%,以NF处理最高。不同施肥处理下麦田土壤的LFON和HFON量均差异不显著,分别为0.18~0.25 g/kg和0.78~0.82 g/kg,对应在TOC中的分配比例为18.4%~24.3%和75.7%~81.6%。

2.4 不同施肥措施对旱地麦田土壤硝态氮残留的影响

旱地土壤矿质态氮主要以硝态氮形式存在,图1是连续5 a不同施肥后晋南旱塬麦田0~200 cm土层硝态氮累积量。由图1可知,NF处理0~200 cm土层硝态氮累积量总体偏低,尤其在100 cm土层以下硝态氮累积量急剧下降,均在3.5 kg/hm2以下。0~20 cm土层则由于有机氮的矿化,NF处理硝态氮累积量接近于MF处理的。传统农户高氮施肥的FF处理有明显的硝态氮残留现象,0~200 cm土层硝态氮总累积量高达426.0 kg/hm2,较NF处理高5.6倍,其中67%集中在100~200 cm土层。而监控平衡施肥的MF处理在累计氮肥投入量减少36.9%基础上,0~200 cm硝态氮残留量为207.0 kg/hm2,较FF处理低51.4%,较NF处理高2.2倍,且随土层深度的增加逐渐减低。

3 讨论

TOC是土壤肥力的基础,其质量分数取决有机碳输入和矿化分解之间的动态平衡[21],施肥是影响土壤TOC动态平衡的重要因素。本研究中,连续5 a不施肥种植条件下,旱地麦田土壤TOC量提高了24.7%,显著高于单施化肥处理。王朔林等[22]在山西栗褐土区25 a的定位试验发现,长期不施肥条件下仅根茬还田则不能维持土壤TOC的矿化损失,土壤TOC量有明显下降趋势。表明秸秆还田对提高土壤碳汇能力具有积极作用。潘剑玲等[23]研究也表明加强秸秆还田有助于改变我国耕地有机质下降的趋势。但也有研究表明,长期不施肥种植情况下,仅靠根茬还田土壤TOC基本处于周转平衡状态[11]。这具体与土壤生产力及微生态环境有关。而在自然成土过程中,土壤有机质本身就是一个逐渐积累的过程。许多研究也表明不施肥的撂荒地土壤总有机碳随年限进程呈增加趋势[24-26],说明在一定土壤环境条件下,不施肥种植结合秸秆根茬还田可以实现土壤有机质的提升。本研究中,还田秸秆和根茬在小麦一个生育期内可全部腐解,试验前期农户施肥模式下土壤残留氮素是秸秆根茬分解转化累积的驱动力。

化肥尤其是氮肥的大量施用促进了土壤有机质的矿化,本研究中传统农户单施化肥处理土壤TOC量较试验前下降了8.2%,而监控平衡施肥土壤TOC量则略有降低。张淑香等[27]发现连续30 a的单施化肥使东北黑土TOC呈下降趋势。但也有研究表明长期单施化肥也可提高土壤TOC量[28]。不同施肥条件下土壤TOC量因有机物质的归还量、土壤C/N和土壤微生物代谢周年活性强度差异而变化不一。

SOC是土壤中较为活跃有机碳组分,是土壤微生物重要的能量来源,与微生物活性关系密切。本研究中连续5 a不施肥种植条件下土壤的SOC较传统农户和监控施肥分别低31.5%和20.9%,说明连续不施肥种植加剧了微生物对这部分活性组分的利用,而施肥处理则促进了相对稳定性有机碳向SOC的转换。这在荣井荣等[29]的研究中也有类似结果。另外本研究中连续不施肥种植条件下土壤SON显著低于施用化肥处理的,SON降低的原因可能是微生物和植物的吸收利用,也可能是随降水向深层土壤的淋移[30-31],而长期施用化肥则可通过增加植物残体还田量以及提高土壤相关酶活性来提高土壤SON量[32]。

LFOC和HFOC是指通过密度分组法将土壤有机碳分为相对松散和与矿物紧密结合的2部分有机碳,分别表示土壤有机碳的活性部分和稳定性部分。本研究中,各施肥处理下LFOC量为1.9~2.6 g/kg,分配比例(LFOC/TOC)为17.9%~31.3%,表明矿物结合态的HFOC是黄土旱塬麦田土壤固存有机碳的主要形式。土壤中LFOC量及其分配比例与土壤类型、植被和有机质量等其他土壤环境条件有关[13,33]。阎欣等[34]研究表明,荒漠草原地区土壤LFOC量在0.65 g/kg左右,分配比例高达85%。而张迪等[35]在黑土地区的研究表明,不同植被覆盖和施肥管理下土壤LFOC的分配比例仅为4.7%~11.9%。本研究中土壤LFOC量以连续不施肥种植处理最低,以监控平衡施肥处理最高。韩晓日等[36]对棕壤有机碳的研究也表明,长期单施化肥特别是氮磷钾配施可以提高土壤轻组部分数量和LFOC量。而廖敏等[37]对稻田土壤的研究结果表明,长期单施化肥更有利于土壤HFOC的积累。原因可能与土壤水分条件对有机碳组分转化影响有关。本研究中,不施肥种植处理的HFOC量要显著高于传统农户和监控施肥处理的。一方面原因可能是连续单施化肥形成的较低C/N条件加速了土壤稳定性有机碳的矿化,降低了HFOC量;另一方面,不施肥种植条件下微生物活动会更多地利用相对易分解的秸秆和根茬碳源,并进一步形成稳定的HFOC。王金洲[38]利用13C同位素技术研究表明,玉米秸秆类有机物料可在相对较短的时间内(1~3 a)基本转化为稳定态有机质。另外本研究表明不同施肥处理下土壤的LFON和HFON均差异不显著,但也研究发现长期施用化肥可以提高土壤LFON等活性有机氮库各组分量[39],具体原因有待进一步研究。

本研究中,传统农户施肥种植下麦田0~200 cm土层土壤硝态氮残留量高达426.0 kg/hm2,其中67%集中在100~200 cm土层。表明传统农户高氮施肥已经远远超过作物的吸收量,且存在大量的硝态氮残留。戴健等[40]在渭北旱塬麦区的研究表明,当施氮量超过160 kg/hm2时,来源于当季施用氮肥的残留可占到64%~90%。另外,章孜亮等[16]提出黄土高原地区为避免土壤硝态氮淋失,冬小麦播前0~100 cm土体硝态氮累积量安全阈值为110 kg/hm2,因此,晋南旱塬传统农户施肥条件下麦田土壤硝态氮有较高的随降水淋失风险。梁浩等[41]利用土壤-作物系统碳氮水循环过程模型WHCNS在年降水量为530 mm左右的旱作区研究表明,外源氮肥的主要去向是硝态氮淋洗和作物吸收,单施化肥条件下氮素的淋失率可达33.6%。关于旱塬冬小麦种植的合适施氮量,因具体土壤肥力与作物产量而异,因此,基于“以水定产”和“以产定肥”的监控平衡施肥更具科学性和推广性。本研究中监控平衡施肥连续5 a氮肥投入量较农户模式减少36.9%,对应0~200 cm土层硝态氮残留量较农户模式低51.4%,大大降低了氮素淋失风险。

4 结论

1)晋南黄土旱塬麦田,连续不施肥处理加大了对耕层土壤中可溶性有机碳、轻组有机碳及可溶性有机氮活性组分的消耗,但相对单施化肥处理提高了耐微生物分解的重组有机碳量,进而提高了土壤总有机碳量,增幅达24.7%。

2)重组有机碳在总有机碳中的分配比例为68.7%~82.1%,是麦田土壤固存有机碳的主要形式。单施化肥促进了重组有机碳向活性有机碳的转化,提高了可溶性有机碳和轻组有机碳量,且总有机碳降低了2.4%~8.2%。

3)传统农户的高氮施肥增加了土壤硝态氮残留,0~200 cm土层累积量高达426.0 kg/hm2,且67%集中在100~200 cm土层,具有较高淋失风险。

[1]郭宇,李仙岳,丁宗江,等.不同施氮方式对向日葵氮肥利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2018,37(7):20-27.

[2]陆梅,孙梅,高志强,等.不同施磷水平对旱地小麦产量及其构成要素的影响[J].灌溉排水学报,2018,37(7):13-19.

[3]曹寒冰,王朝辉,赵护兵,等.基于产量的渭北旱地小麦施肥评及减肥潜力分析[J].中国农业科学,2017,50(14):2 758-2 768.

[4]李廷亮,谢英荷,高志强,等.黄土高原旱地小麦覆膜增产与氮肥增效分析[J].中国农业科学,2018,51(14):2 735-2 746.

[5]DAI J,WANG Z H,LI M H,et al.Winter wheat grain yield and summer nitrate leaching:Long-term effects of nitrogen and phosphorus rates on the Loess Plateau of China[J].Field Crops Research,2016,196:180-190.

[6]石德杨,张海艳,董树亭.土壤高残留氮条件下施氮对夏玉米氮素平衡、利用及产量的影响[J].植物营养与肥料学报,2013,19(1):37-44.

[7]王西娜,王朝辉,李华,等.旱地土壤中残留肥料氮的动向及作物有效性[J].土壤学报,2016,53(5):1 202-1 212.

[8]高会议.黄土旱塬长期施肥条件下土壤有机碳平衡研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2009.

[9]AYE N S,BUTTERLY C R,SALE PWG,et al.Interactive effects of initial pH and nitrogen status on soil organic carbon priming by glucose and ligno cellulose[J].Soil Biology and Biochemistry,2018,123:33-44.

[10]胡诚,乔艳,李双来,等.长期不同施肥方式下土壤有机碳的垂直分布及碳储量[J].中国生态农业学报,2010,18(4):689-692.

[11]郭胜利,高会议,党廷辉.施氮水平对黄土旱塬区小麦产量和土壤有机碳、氮的影响[J].植物营养与肥料学报,2009,15(4):808-814.

[12]LI S Q,ZHENG X H,LIU C Y,et al.Influences of observation method,season,soil depth,land use and management practice on soil dissolvable organic carbon concentrations:Ameta-analysis[J].Science of the Total Environment,2018,631-632:105-114.

[13]马昕昕,许明祥,张金,等.黄土丘陵区不同土地利用类型下深层土壤轻组有机碳剖面分布特征[J].植物营养与肥料学报,2013,19(6):1 366-1 375.

[14]CHAUDHARY S,DHERI G S,BRAR B S.Long-term effects of NPK fertilizers and organic manures on carbon stabilization and management index under rice-wheat cropping system[J].Soil & Tillage Research,2017,166:59-66.

[15]BHARALI A,BARUAH K K,BHATTACHARYYA P,et al.Integrated nutrient management in wheat grown in a northeast India soil:Impacts on soil organic carbon fractions in relation to grain yield[J].Soil & Tillage Research,2017,168:81-91.

[16]章孜亮,刘金山,王朝辉,等.基于土壤氮素平衡的旱地冬小麦监控施氮[J].植物营养与肥料学报,2012,18(6):1 387-1 396.

[17]曹寒冰,王朝辉,师渊超,等.渭北旱地冬小麦监控施氮技术的优化[J].中国农业科学,2014,47(19):3 826-3 838.

[18]鲍士旦.土壤农化分析[M].第三版.北京:中国农业出版社,2000:30-34,44-49.

[19]梁斌,周建斌,杨学云,等.栽培和施肥模式对黄土区旱地土壤微生物量及可溶性有机碳、氮的影响[J].水土保持学报,2009,23(2):132-137,142.

[20]高继伟,谢英荷,李廷亮,等.不同培肥措施对矿区复垦土壤活性有机碳的影响[J].灌溉排水学报,2018,37(5):6-12.

[21]米迎宾,杨劲松,姚荣江,等.农田管理措施对滨海盐渍化土壤碳平衡的影响[J].灌溉排水学报,2017,36(3):85-88.

[22]王朔林,王改兰,赵旭,等.长期施肥对栗褐土有机碳含量及其组分的影响[J].植物营养与肥料学报,2015,21(1):104-111.

[23]潘剑玲,代万安,尚占环,等.秸秆还田对土壤有机质和氮素有效性影响及机制研究进展[J].中国生态农业学报,2013,21(5):526-535.

[24]佟小刚.长期施肥下我国典型农田土壤有机碳库变化特征[D].北京:中国农业科学院研究生院,2008.

[25]李鉴霖,江长胜,郝庆菊.缙云山不同土地利用方式土壤有机碳组分特征[J].生态学报,2015,35(11):3 733-3 742.

[26]GABARRON-GALEOTE M A,TRIGALET S,WESEMAEL B V.Soil organic carbon evolution after land abandonment along a precipitation gradient in southern Spain[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2015,199:114-123.

[27]张淑香,张文菊,沈任芳,等.我国典型农田长期施肥土壤肥力变化与研究展望[J].植物营养与肥料学报,2015,21(6):1 389-1 393.

[28]何翠翠,王立刚,王迎春,等.长期施肥下黑土活性有机质和碳库管理指数研究[J].土壤学报,2015,52(1):194-202.

[29]荣井荣,钟文昭,刘艳,等.干旱区长期施肥对土壤活性碳组分及团聚体的影响[J].生态学杂志,2013,32(10):2 559-2 566.

[30]杨静,聂三安,杨文浩,等.不同施肥水稻土可溶性有机氮组分差异及影响因素[J].土壤学报,2018,55(4):968-979.

[31]卢红玲,李世清,金发会,等.可溶性有机氮在评价土壤供氮能力中的作用与效果[J].中国农业科学,2008,41(4):1 073-1 082.

[32]梁斌,李俊良,杨学云,等.施肥对麦田土壤可溶性有机氮的影响[J].生态学报,2016,36(14):4 430-4 437.

[33]杨满元,杨宁.紫色土丘陵坡地不同植被类型土壤活性有机碳组分的比较[J].草地学报,2018,26(2):380-385.

[34]阎欣,安慧.土壤非保护性有机碳对荒漠草原沙漠化的响应[J].生态学报,2018,38(8):2 846-2 854.

[35]张迪,韩晓增.长期不同植被覆盖和施肥管理对黑土活性有机碳的影响[J].中国农业科学,2010,43(13):2 715-2 723.

[36]韩晓日,苏俊峰,谢芳,等.长期施肥对棕壤有机碳及各组分的影响[J].土壤通报,2008,39(4):730-733.

[37]廖敏,彭英,陈义,等.长期不同施肥管理对稻田土壤有机碳库特征的影响[J].水土保持学报,2011,25(6):129-133,138.

[38]王金洲.秸秆还田的土壤有机碳周转特征[D].北京:中国农业科学院研究生院,2015.

[39]宋震震,李絮花,陈义,等.有机肥和化肥长期施用对土壤活性有机氮组分及酶活性的影响[J].植物营养与肥料学报,2014,20(3):525-533.

[40]戴健,王朝辉,李强.氮肥用量对旱地冬小麦产量及夏闲期土壤硝态氮变化的影响[J].土壤学报,2013,50(5):956-965.

[41]梁浩,胡克林,李保国.有不同施肥管理模式下农田氮素淋失及水氮利用效率模拟分析[J].农业环境科学学报,2015,34(7):1 317-1 325.