0 引言

水土资源是人类生存和发展的基础性资源,随着我国城市的逐步转型升级,水土资源供需矛盾日益突出,严重制约了社会经济的可持续发展[1]。水土资源利用结构、利用效率的合理改变能够增加区域的生态活力,释放区域经济增长潜能。为了解决水土资源矛盾,四川省提出在“十三五”期间全面实施资源环境生态红线管理制度,加快推进“再造一个都江堰灌区”工程,积极开展以“田、渠、路”三网配套为重点的高标准农田建设,促进水资源优化配置、农田生态系统优化改良。目前,国外研究主要涉及土地利用类型与流域水平衡的关系研究[2]、区域水土平衡的问题分析[3]以及要素变化对水土资源的影响[4]。国内相关研究开展较晚但发展迅速,主要集中在区域农业水土资源承载力[5]、水土资源与经济发展耦合协调评价[6]、资源承载力时空演变[7]、水土资源生态足迹与生态承载力评价[8]等内容,评价方法由过去单一、静态的分析方法发展为综合、动态的评价模型,系统动力学、物元模型和数据包络分析等[9-11]被大量用于水土资源承载力评价等相关研究。四川省作为西部经济最发达、城镇化发展最迅速的地区之一,强烈的经济社会发展需求必将对水土资源造成越来越大的压力,同时也对水土环境承载能力提出更高要求。因此,以城镇化为背景,考虑资源、环境、社会、经济等多方面因素,构建水土资源承载力模糊综合评价模型,对水土资源承载力进行时空演变分析,为进一步推进四川省水土资源的合理利用、生态文明建设提供一定参考。

1 研究区概况

四川省地处我国西南部,辖区面积48.43×104 km2,介于97°21'—108°31'E,26°03'—34°19'N之间,位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级和第二级,呈现出西高东低的特点,地貌复杂,以山地为主。四川盆地及周围山地为亚热带湿润气候,年均气温16~18℃,年降水量达1 000~1 200 mm[12]。河流众多,以长江水系为主,拥有雅砻江、岷江、嘉陵江等较大支流,2014年四川省降水总量为4 484.46×108 m3,地表水资源量2 556.51×108 m3,折合径流深527.9 mm,水资源总量较为丰富,人均水资源量略高于全国平均水平,但水资源时空分布极为不均,西部高原区人均水资源量远大于东部盆地区域,东部盆地为水资源需求较大的区域,其水资源年内和年际分配也极不均匀[13-15]。近年来,四川省GDP总量和人均GDP稳步增长,城镇化率由2005年的33%升高至2014年的46.30%,经济的迅速发展和居民生活水平的大幅提高,导致水资源需求量急剧增加,2014年全省人均综合用水量293 m3,万元GDP用水量78 m3,人口较上年末增加33.2万人,导致水土资源压力迅速增加,水土资源短缺和污染问题日益突出。对水土资源承载力进行科学评估,有利于提高经济发展与资源承载之间的适应性[16],推进生态文明城市的建设。

2 指标选取与模型构建

2.1 评价指标选取与分级

水土资源是一个复杂的综合系统,其组成要素与结构具有特殊的复杂性与动态性,对其承载力进行评价,需要一个合理、有效的指标体系。指标体系的构建方法主要是驱动力-压力-状态-影响-响应(Driving force-Pressure-State-Impact-Response,简称DPSIR)模型[17]。目前,DPSIR模型已广泛用于湖泊生态系统健康和水资源安全等方面[18]。DPSIR模型涵盖了经济、社会、环境3大系统的因素,既诠释了社会、经济发展与人类行为对环境的影响,也强调人类行为、环境状态对社会的反馈[19],评价指标分为驱动力系统、压力系统、状态系统、影响系统和响应系统。“驱动力系统”是促使环境发生变化的根本原因;“压力系统”是表征自然环境所受人类行为的影响,直接作用在环境上的压力因子;“状态系统”是指社会、环境与人类行为相互作用后所处的状况;“影响系统”是指整个系统所处的状态对人口状况、社会经济等的影响;“响应系统”是人类促进社会、经济、生态环境三者协调发展所制定的对策及采取的行为[20]。结合已有研究,基于DPSIR模型,从经济社会发展需求、环境质量提高、资源合理匹配等发展问题的角度,选取20项代表性指标,构建四川省水土资源承载力综合评价指标体系。

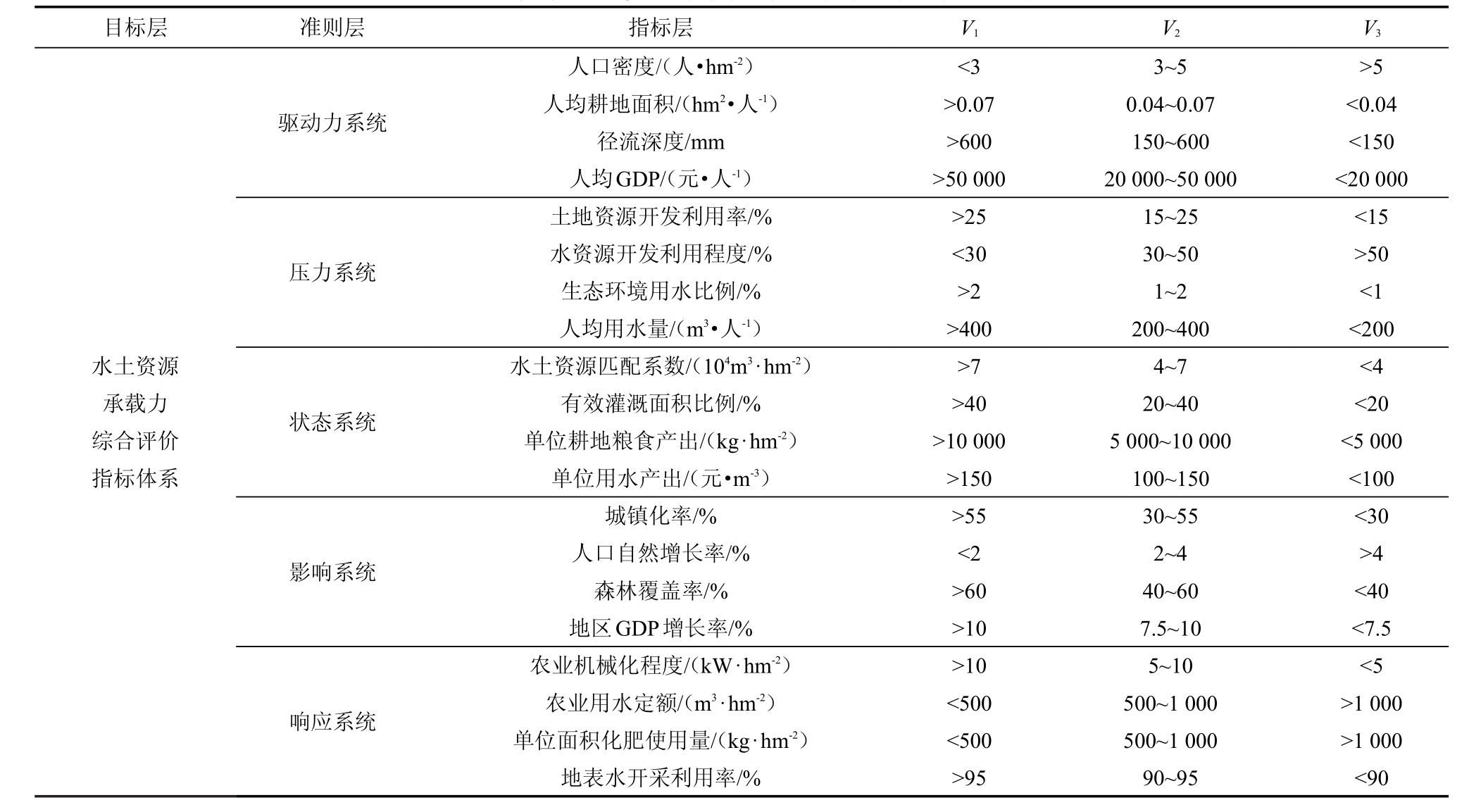

表1 四川省水土资源承载力综合评价因素的分级指标

指标体系建立后,需要对各单项指标进行分析,在借鉴相关研究成果[21-23]的基础上确立其合理的取值范围和分级标准。将各评价指标对水土资源承载力的影响划分为3个等级{V1,V2,V3},并制定各评价指标相对应的等级划分标准(表1)。其中,V1级表示水土资源承载力处于良好级,表明区域水土资源承载力较强,供给量远超需求量;V3级表示水土资源承载力处于敏感级,表明区域水土资源承载能力较弱,已出现供需缺口,容易引发水土资源短缺问题,制约社会经济发展;V2为临界级,介于V1和V3之间,表明本区域水土资源承载力尚能有效支持区域社会经济发展,但潜力空间已严重不足。

2.2 数据来源与模型构建

2.2.1 数据来源

所用的数据主要来源于2005—2014年《四川省统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、四川省各市州国民经济和社会发展统计公报、四川省水资源公报。

2.2.2 权重确定

以往确定评价指标权重时通常采用AHP法、主成分分析法等,这些方法虽然原理简单、易于理解,但主观性较强,其评价结果很可能因为人的主观因素而有所偏差[24-25]。熵权法是根据数据的离散程度确定权重的一种方法,能够尽可能避免人为因素对权重的干扰。由于不同评价指标对水土资源承载力的影响不同,在评价过程中,某项指标的变异程度越大,对水土资源承载力的影响越大[26-27]。具体计算步骤如下:

1)首先运用极差法对原始数据进行无量纲化处理,如式(1)、式(2)所示,分别为正向和负向指标标准化公式,其中:Xij为第i年(地区)第j项指标的原始数据;Max(Xij)和Min(Xij)分别为第i年(地区)指标的最大值和最小值。

2)各年(地区)第j项指标的信息熵Ej计算式为:

式中:Pij为第i年(地区)第j项指标值的比重;Rij为标准化值。

3)计算单项指标权重值ωj计算式为:

2.2.3 模型构建

模糊综合评价模型能够多层次、多因素地评价水土资源承载力,更全面地反映区域水土资源状况。其基本原理[28-29]为:建立评价对象的因素集U={u1,u2,…,un}和评语集V={v1,v2,…,vm},其中U代表综合评价因素组成的集合,V代表评语组成的集合,则模糊综合评价计算式为:

式中:A为U上的模糊子集,A={a1,a2,…,an},0≤ai≤1,ai为U对A的隶属度,表示单因素Ui在评定因素中所起作用的大小;在水资源承载力的模糊评价中选取加权平均型算子M(·,⊕)进行综合评价;B为V上的模糊子集,B={b1,b2,…,bm},0≤bj≤1,bj为等级Vj对综合评价所得模糊子集B的隶属度,表示综合评价的结果。评价矩阵为:

式中:rij为ui的评价对等级Vj的隶属度,因而矩阵R中第i行Ri={ri1,ri2,…,rim}即为对第i个因素ui的单因素评 价结果,评价计算中A代表了各因素对综合评价重要性的权系数,因此满足=1,同时模糊变换也可退化为普通矩阵计算。

价结果,评价计算中A代表了各因素对综合评价重要性的权系数,因此满足=1,同时模糊变换也可退化为普通矩阵计算。

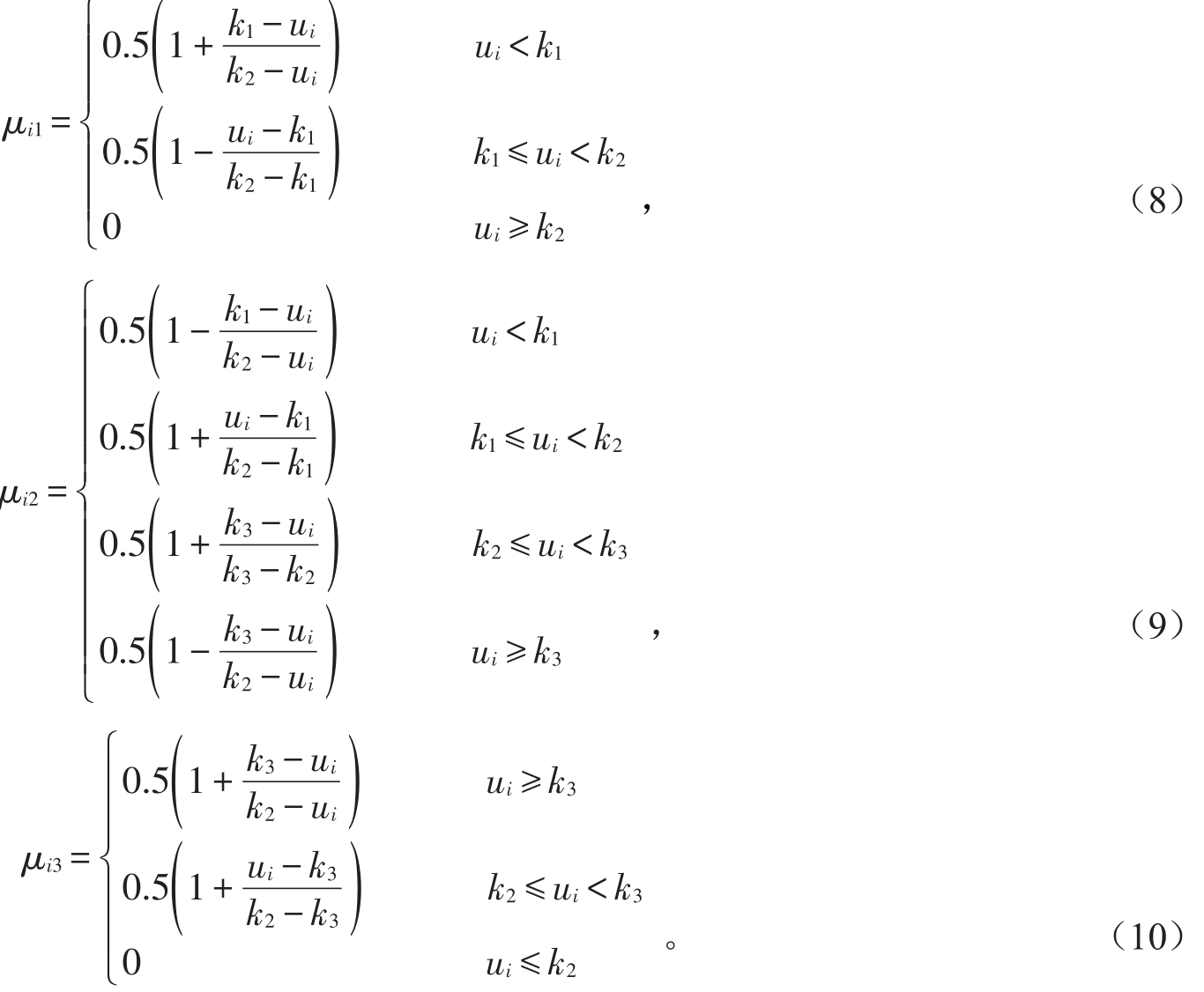

水土资源承载力评价指数的具体计算过程如下:

1)评价矩阵R的计算。评价矩阵R中rij可通过评价因素的实际数值对照各因素的分级指标(表1)来计算。为了消除各等级之间数值差别不大而等级相差一级的跳跃现象,对隶属函数进行模糊化处理[30]。对于V2级即中间区间,令其落在区间中点的隶属度为1,二侧边缘点的隶属度为0.5,中间点向二侧线性递减处理。对于V1和V3二侧区间,则令距临界值越远,属于二侧等级的隶属度越大,在临界值上属于二侧等级的隶属度各为0.5,按上述设想构造各评价等级隶属函数的计算式。V1和V2级的临界值为k1,V2和V3的临界值为k3,V2等级区间中点为k2,k2=(k1+k3)/2。对于u1、u6、u14、u18、u19负向指标,各评语等级相对隶属度函数(μ)计算式为:

对于 u2、u3、u4、u5、u7、u8、u9、u10、u11、u12、u13、u15、u16、u17、u20正向指标,各评语等级相对隶属度函数的计算公式只需将式(8)—式(10)右端ui区间号“≤”改为“≥”,将“<”改为“>”计算。

2)计算各子系统评价指数。令B=A·R,其中bj=αiγij( j =1,2,…,m),令评语等级集合为各等级赋值为αj={0.95,0.5,0.05}[31-32],按照加权平均原则计算驱动力子系统、压力子系统、状态子系统、影响子系统和响应子系统的评价指数(u*),计算式为:

式中:vj为各评价等级;αj为各评价等级的赋值。

3)计算水土资源承载力综合评价指数。对上一步计算得到的各子系统评价指数进行综合评价,按式(11)进行加权平均,计算出水土资源承载力的综合评价指数L。水土资源承载力综合评价指数是衡量水土资源承载程度的综合性指标,评价指数越高,说明水土资源承载力的状况越好。

3 结果与分析

3.1 四川省水土资源承载力时间演变

2005—2014年,四川省水土资源承载力呈现波动缓慢上升趋势,2005年综合评价指数为0.452 6,2013年增加至0.563 4,2014年小幅下降至0.541 0。其中,压力子系统贡献最大,均值为0.579 9,其次是驱动力子系统、响应子系统、影响子系统,状态子系统的贡献最小,均值为0.421 2。目前四川省正处于适应经济新常态、加快转型发展的关键时期,资源供需矛盾日益凸显,使得人均资源占有量有所下降,如人均耕地面积减少,2014年人均耕地为0.05 hm2/人,较2013年降低了0.61%,驱动力子系统、压力子系统和影响子系统的累计效应对水土资源承载力造成了较大的负面影响,致使2014年四川省水土资源承载力较上年呈略微下降态势(图1)。

图1 2005—2014年四川省水土资源承载力趋势

1)驱动力与压力子系统

驱动力子系统呈平稳缓慢上升态势,是一条趋于水平的直线,2014年评价指数最高为0.557 4,2006年最低为0.478 5。2005年以来,四川省在发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,努力建设经济总量大、质量效益好的经济强省,与全国平均水平的差距不断缩小,人均GDP从2005年的8 183.77元/人增加到2014年的24 126.85元/人,增加了近2倍。2005—2014年,水资源总量折合地表径流深呈波动下降,2006年由于降水量少、汛期提前等原因,造成水资源总量折合地表径流深相比2005年减小36.17%。从历年数据看,四川省地表径流深常年在300 mm以上,能够维系生态系统的良好稳定。

压力子系统评价指数呈缓慢上升趋势,由2005年的0.545 7上升到2014年的0.576 2。近年来四川省积极构建长江上游生态屏障,2013年和2014年生态环境用水比例波动较大。2013年生态环境用水比例为1.93%,较邻近年份生态环境用水比例增长较为明显,从而成为压力子系统波动变化中明显的波峰,由于水环境生态补偿制度执行的滞后性,2014年生态用水比例仅为0.76%。土地资源开发利用率从2005年的26.37%上升至2014年的29.37%。居民生活用水总量2005年为24.33×108 m3,到2014年已上升至42.55×108 m3,水资源需求量的不断增长,对压力子系统造成了一定的压力。

2)状态与影响子系统

状态子系统评价指数呈明显波动上升趋势。其中,2014年评价指数最高,达到0.523 0,2006年评价指数最低,仅为0.324 1。四川作为农业大省,其农业用水比例占61.4%。为缓解水资源供需压力,四川省大力推广高产耐旱作物,同时加快生产工艺革新与生产设备改造,提高了水资源的利用效率,从而使单位用水产出由2005年的34.97元/m3上升至2014年的120.48元/m3,增加了近3倍。为加快现代农业发展,四川省积极实施粮食生产能力提升工程,建设粮食生产功能区和核心区,推进粮食高产创建和粮经复合基地建设,单位耕地粮食产出波动增加,2006年最小为7 301.74 kg/hm2,2013年达到8 480.90 kg/hm2。与此同时,积极推进水污染防治、土壤环境质量改善工程,水土资源匹配系数波动上升,2012年达到7.246 6×104 m3/hm2,增长了52.11%。

影响子系统的评价指数呈现下降趋势,2005年为0.463 7,到2014年已降至0.396 6。近年来,四川省不断重视并加强水土流失治理,实施退耕还林工程,加强对森林生态系统的全面保护,森林覆盖率从2005年的29.0%上升至2014年的35.75%。与此同时,人口自然增长率出现一定幅度的上升,随着人口数量的增加,资源供需缺口日益拉大,严重制约了影响子系统的发展。

3)响应子系统

响应子系统的评价指数呈逐年上升趋势,从2005年的0.329 8上升至2014年的0.658 0,上升了99.51%。从该子系统内部来看,农业用水定额、单位面积化肥使用量起到了负面影响,而农业机械化程度、地表水开采利用率起着积极正向作用。近年来四川省农业技术水平得到明显改善,农业机械化程度从2005年的5.59%提高到2014年的10.42%,同时由于节水型社会的建设,加大对大中型灌排骨干工程的节水改造与建设力度,完善了田间节水设施,大力普及喷灌、滴灌等节水灌溉技术。2014年地表水开采利用率为92%,较2005年上升2.20%,农业用水定额显著减少,从2005年的1 227.05 m3/万元减至2014年的472.23 m3/万元,一定程度上减少了资源浪费,提高了资源利用率。

3.2 各市州水土资源承载力空间分异

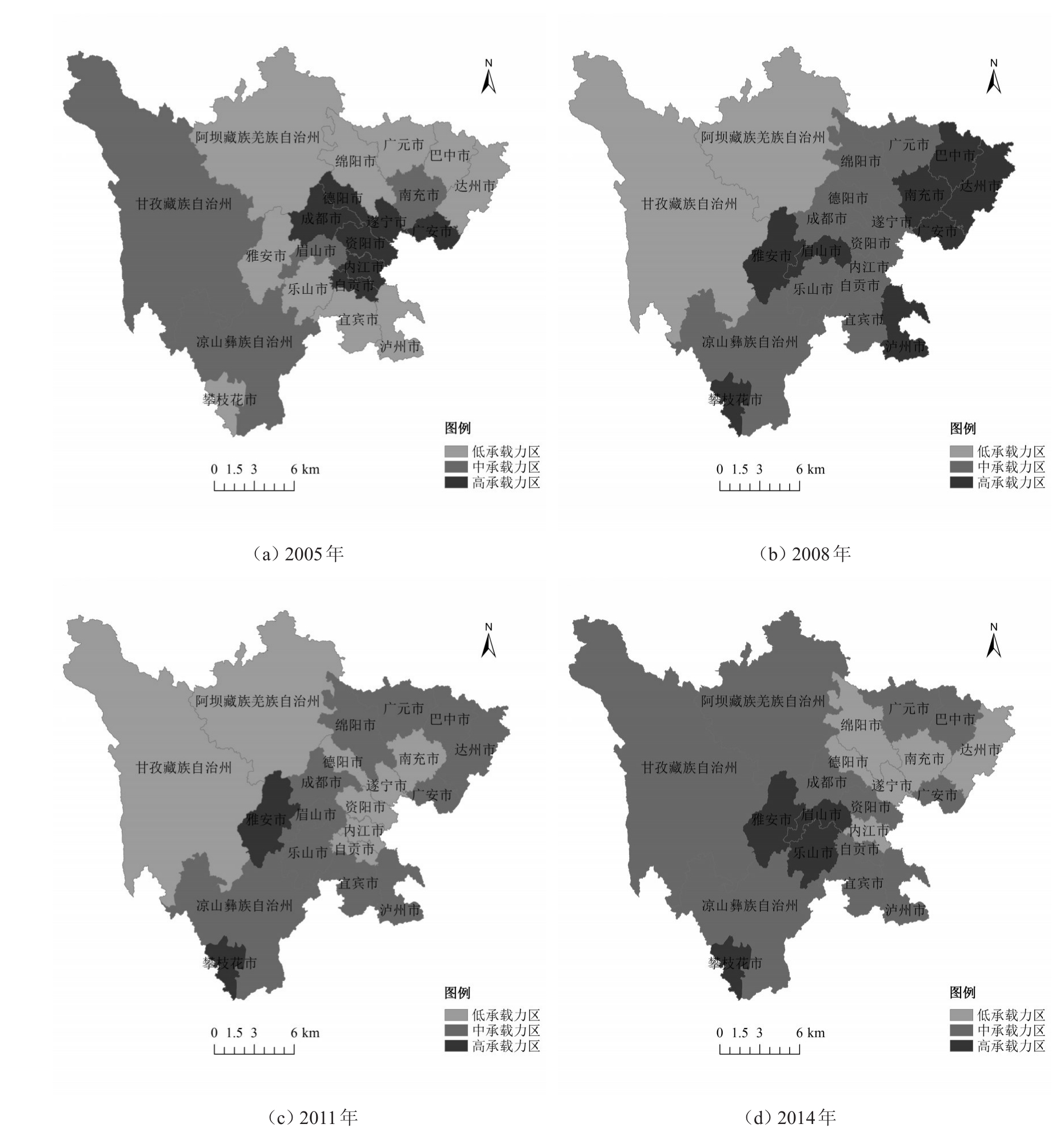

为便于分析各年份和不同地区水土资源承载力之间的关系,在已有结果的基础上,利用ArcGIS10.2软件分析平台,运用Jenks最佳自然断裂法[33-34],依据水土资源承载力综合评价指数按从小到大的顺序划分为3种类型区:低等承载力区、中等承载力区、高等承载力区,得到2005—2014年四川省各市州水土资源承载力空间演变图,如图2所示。

图2 2005—2014年四川省各市州水土资源承载力空间演变

从水土资源承载力空间分布特征看,高等承载力区主要集中在东、中部地区,并呈现出东高西低的特点。水土资源承载力综合评价指数从大到小依次为川中平原区、攀西地区、川东北丘区、川南丘区、川西高原区。川中平原区地势平坦、区位条件优越,单位耕地粮食产出、地表水开采利用率明显提升,因此水土资源承载力高于四川省其他4个区。攀西地区拥有金沙江、雅砻江和安宁河三大水系,丰厚的自然资源和优质的矿产资源给攀西地区农业和工业发展创造了良好的条件,因此水土资源承载力综合评价指数较高。川东北丘区与川南丘区水土资源承载力水平较为相似,与川东北丘区压力子系统相差不大,影响子系统相对较低,水土资源承载力处于四川省中等水平。川西高原区由于地处四川西部高原区,气候、生态环境较为恶劣,耕地资源较少、质量相对较差,且甘孜、阿坝州为少数民族聚集地,社会经济发展缓慢、科技水平受限,驱动力子系统、状态子系统和影响子系统共同作用导致该区水土资源承载力长期低于四川省其他市州。

相对而言,2005—2014年四川省各市州水土资源承载力呈不同程度的波动变化。川中平原区、川东北丘区的大部分市州水土资源承载力有减小趋势,而川南丘区、川西高原区和攀西山地区整体呈上升态势。川中平原区从2005—2014年除绵阳市水土资源承载力等级均有所变化,德阳市由2005年的高等承载力区下降为2008年的中等承载力区,到2011年又下降为低等承载力区并持续到2014年;资阳市与德阳市变化规律较为接近,仅在2014年上升为中等承载力。资阳市是四川省唯一同时连接成渝“双核”的区域性中心城市,经济发展的“集聚效应”导致人口聚集,压力子系统明显上升,土地资源开发利用率接近35%,同时资阳市积极倡导绿色节能发展,响应子系统大幅提高,2014年农业用水定额仅为368.61 m3/万元;成都市水土资源承载力水平在2005年为高等承载力区,在2008、2011、2014年均为中等承载力区;眉山市从2005年的中等承载力区波动发展成为2014年的高等承载力区,影响眉山市水土资源承载力变动的主要因素是影响子系统和响应子系统。

川东北丘区水土资源承载力均有所变化,南充、遂宁、广安三市水土资源承载力等级呈下降趋势,其中遂宁市变化最为显著。遂宁市水资源相对匮乏,水资源总量仅为12.38×108 m3,虽然经济形势相对乐观,经济用水效率高,但人口密度大,水土资源匹配系数低,加之生态保护与治理不到位,2014年水土资源承载力居全省末尾。而巴中、广元则从2005年的低等承载力区上升为2014年的中等承载力区。川南丘区除自贡和内江二市外呈不同程度的上升趋势,其中乐山市较为明显,从2005年的低等承载力区发展为2008、2011年的中等承载力区,到2014年上升为高等承载力区。乐山市农业科技园区的建设、新型工业化的推进和高新技术产业的集聚,农业机械化程度达到14.65%,保障了农业的可持续发展。攀西地区雅安、攀枝花二市变化明显,从2005年的低等承载力区发展成为2008年的高等承载力区且保持稳定。随着雅安市主动融入“1+7”同城化发展,“三大片区”整体联动错位发展格局的逐步形成,驱动力子系统和影响子系统呈持续增长态势,地区GDP增长率达到10.63%。川西北高原区的阿坝州从2005年的低等承载力区上升为2014年的中等承载力区,阿坝州作为世界著名的旅游城市,近年来,制定了严格的生态环境保护政策,森林覆盖率、生态环境用水率较2005年得到了较大提高。

4 讨论

基于2005—2014年经济社会、资源环境等相关数据,分析四川省水土资源承载力的动态变化及区域差异,以期为各地市水土资源可持续利用、生态文明建设提供借鉴。研究结果表明,四川省水土资源承载力时间演变上呈良好发展态势,但各市州区域差异较明显,高等承载力区主要集中在东、中部地区,呈现出东高西低的特点。可以看出,资源优势、生态治理能力是其主导因素,因此相关部门要因地制宜制定合理高效的水土资源保护规划。与前人研究相比,兹通过驱动力-压力-状态-影响-响应(DPSIR)模型构建指标体系,充分考虑了经济社会发展需求、环境质量提高、资源合理匹配等问题,丰富了指标体系的外延,使评价结果更加客观真实[35-37]。但是数据分析时间序列相对较短,对水土资源承载力时空演变的特征提炼有一定限制,且以市州为研究单位可能相对较大,不能较好地反映四川省复杂的地形、地貌、水文,今后在数据可获取情况下,将进一步完善县域单元下的相关研究[38]。城镇化进程中,承载力子系统存在发展不同步现象,他们之间相互作用的机制无从得知,量化结果只能做到相对精准,是接下来需要努力的方向[25]。本次水土资源承载力评价以大量数据分析为基础,下一步可以借助3S技术、人工智能技术和计算机技术,运用科技进步的成果,将其数字化、可视化。为保证经济增长与资源承载相平衡,应明确各区域资源禀赋、环境承载能力面临的巨大压力,加大政策倾斜和资金扶持,减少土地资源破坏、水资源消耗。

5 结论

1)从时间演变上看,四川省水土资源承载力呈现波动缓慢上升趋势,2005年综合评价指数为0.452 6,2013年后增加至0.563 4,2014年较2013年出现了小幅度,下降为0.541 0。其中,压力子系统的贡献最大,其次是驱动力子系统、响应子系统、影响子系统,状态子系统的贡献最小。四川省自“十一五”以来,经济发展方式的转变以及环境保护政策、节能减排措施的实施,提高了资源的利用率,促进了水土资源承载力水平的逐步提升。

2)从各子系统评价指数来看,各子系统水平变化趋势不尽相同。其中,驱动力子系统呈现平稳缓慢上升态势,是一条趋于水平的直线;压力子系统与响应子系统均呈缓慢上升趋势,与水土资源承载力变化趋势基本一致;状态子系统评价指数呈明显波动上升趋势。其中,2014年评价指数最高,达到0.523 0,2006年评价指数最低,仅为0.324 1;而影响子系统呈现下降趋势,2005年为0.463 7,到2014年已降至0.396 6,这与人口自然增长率的逐年上升密切相关,人口数量的增加,使水土资源的供需矛盾日益突出。

3)从空间差异上讲,高等承载力区主要集中在东、中部地区,呈现出东高西低的特点。水土资源承载力综合评价指数从大到小依次为川中平原区、攀西地区、川东北丘区、川南丘区、川西高原区。相对而言,2005—2014年四川省各市州水土资源承载力呈不同程度的波动变化。川中平原区、川东北丘区的大部分市州水土资源承载力有减小趋势,而川南丘区、川西高原区和攀西山地区整体呈上升态势。

4)尽管自2005年以来,四川省的水土资源承载力得到小幅提升,但仍有较大的改善需求和空间。针对四川省的实际情况,提出以下3条提升水土资源承载力的措施:首先,通过供给侧改革转变经济发展方式。构建形成科技水平高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式,大力发展高附加值和绿色环保的生态农业,推动种养加一体、一二三产业融合发展,对于污染严重、能耗较大的企业通过合理的惩治制度减少其负外部性;其次,加大资源市场整治,全面推行用水定额管理,开展县域节水型社会建设达标考核,执行严格的土地使用管制制度,合理配置水土资源,提高资源利用率;最后,重视水土资源的生态环境功能。加强重点区域水土流失综合治理和水土生态修复治理,推广生态友好型农业技术,控制农业面源污染,同时加快新一轮退耕还林还草工程实施进度。

参考文献:

[1]南彩艳,粟晓玲.基于改进SPA的关中地区水土资源承载力综合评判[J].自然资源学报,2012,27(1):104-114.

[2]NEWSON M D,CALDER I R,HENDERSON-SELLERSA,et al.Forests and Water Resources:Problems of Prediction on a Regional Scale and Discussion[J].Philosophical Transactionsof the Royal Society B:Biological Sciences,1989,324(1223):283-298.

[3]ROBERTSID,GRIFFITHSRF.A model for the evaporation of dropletsfrom sand[J].Atmospheric Environment,1995,29(11):1 307-1 317.

[4]LOPEZ-MORENO JI,MORAN-TEJEDA E,VICENTE-SERRANO SM,et al.Impact of climate evolution and land use changes on water yield in the Ebro basin[J].Hydrology and Earth System Sciences,2011,15(1):311-322.

[5]任守德,付强,王凯.基于宏微观尺度的三江平原区域农业水土资源承载力[J].农业工程学报,2011,27(2):8-14.

[6]吕添贵,吴次芳,游和远.鄱阳湖生态经济区水土资源与经济发展耦合分析及优化路径[J].中国土地科学,2013,27(9):3-10.

[7]陈红梅,杭艳红,杨林,等.黑龙江省水土资源承载力综合评判及空间分异特征研究[J].节水灌溉,2016,23(4):60-64.

[8]马琼,苏美玲.基于生态足迹的塔里木盆地人口与水土资源协调发展研究[J].干旱区资源与环境,2014,28(3):31-36.

[9]RAKHMATULLAEV S,MARACHEA,HUNEAU F,et al.Geosta-tistical approach for the assessment of the water reservoir capacity in arid regions:A case study of the Akdarya res-ervoir,Uzbekistan[J].Environmental Earth Sciences,2011,63(3):447-460.

[10]朱玲燕,苏维词.基于熵权法及灰色关联模型的水资源承载力研究[J].水资源与水工程学报,2014,25(5):233-236.

[11]陈红梅.黑龙江省水土资源综合承载力评判研究[D].沈阳:东北农业大学,2016.

[12]王文国,何明雄,潘科,等.四川省水资源生态足迹与生态承载力的时空分析[J].自然资源报,2011,26(9):1 555-1 565.

[13]邓晓军,谢世友,秦婷,等.基于水足迹分析法的四川省水资源利用评判[J].人民长江,2007,38(2):61-63.

[14]胡健,伍荣.水资源与农业的发展问题研究:以四川地区为例[J].农村经济,2007,26(12):106-109.

[15]刘立彬,覃绍一.四川水资源开发利用现状与建议[J].四川水利,2008,28(1):2-6.

[16]国务院.2012年中央经济工作会议[EB/OL].http://finance.people.com.cn.

[17]陈洋波,陈俊合,李长兴,等.基于DPSIR模型的深圳市水资源承载能力评价指标体系[J].水利学报,2004,28(7):98-103.[18]郭倩,汪嘉杨,张碧.基于DPSIRM框架的区域水资源承载力综合评价[J].自然资源学报,2017,32(3):484-493.

[19]李天霄,付强,彭胜民.基于DPSIR模型的水土资源承载力评判[J].东北农业大学学报,2012,43(8):128-134.

[20]王洁云.新疆水土资源的综合承载力评判及耦合分区研究[D].北京:中国地质大学,2014.

[21]MENG Lihong,CHENYaning,LIWeihong,et al.Fuzzy comprehensive evaluation model for water resources carrying capacity in Tarim River Basin,Xinjiang,China[J].Chinese Geographical Science,2009,19(1):89-95.

[22]ZHANG Junyi,WANG Lachun.Assessment of water resource security in ChongqingCity of China:What has been done and what remains to be done[J].Natural Hazards,2015,75(3):2 751-2 772.

[23]庄妍.延安市水土资源承载力研究[D].西安:长安大学,2015.

[24]刘玒玒,汪妮,解建仓,等.基于熵权法的城市生态系统健康模糊评判[J].武汉大学学报(工学版),2014,47(6):755-759.

[25]张晗,周维博,宋扬,等.基于最优赋权方法的水土资源承载力评价研究[J].灌溉排水学报,2016,35(12):67-72.

[26]其丽格,黄海,刘学,等.基于熵权-模糊综合评判的土地生态安全评判[J].技术与市场,2017,24(2):13-14.

[27]张欣莹,解建仓,刘建林,等.基于熵权法的节水型社会建设区域类型分析[J].自然资源学报,2017,32(2):301-309.

[28]陈守煜.系统模糊决策理论与应用[M].大连:大连理工大学出版社,1994.

[29]徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社,2002.

[30]闵庆文,余卫东,张建新.区域水资源承载力的模糊综合评价分析方法及应用[J].水土保持研究,2004,11(3):14-16,129.

[31]王楠,张文静,周强.基于模糊综合评判的吉林省松原市农业水资源承载能力分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(S1):110-113.

[32]戴明宏,王腊春,魏兴萍.基于熵权的模糊综合评判模型的广西水资源承载力空间分异研究[J].水土保持研究,2016,23(1):193-199.

[33]张荣天,焦华富.泛长三角城市土地利用效益测度及时空格局演化[J].地理与地理信息科学,2014,30(6):75-81.

[34]孙玉,程叶青,张平宇.东北地区乡村性评判及时空分异[J].地理研究,2015,34(10):1 864-1 874.

[35]周智,黄英,黄娟.水土资源承载力区域差异与影响因素[J].水土保持通报,2015,35(2):344-349.

[36]田雅雯.桦南县水土资源承载力评价研究[D].沈阳:东北农业大学,2015.

[37]李慧,周维博,庄妍,等.延安市农业水土资源匹配及承载力[J].农业工程学报,2016,32(5):156-162.

[38]封志明,杨艳昭,游珍.雄安新区的人口与水土资源承载力[J].中国科学院院刊,2017,32(11):1 216-1 223.