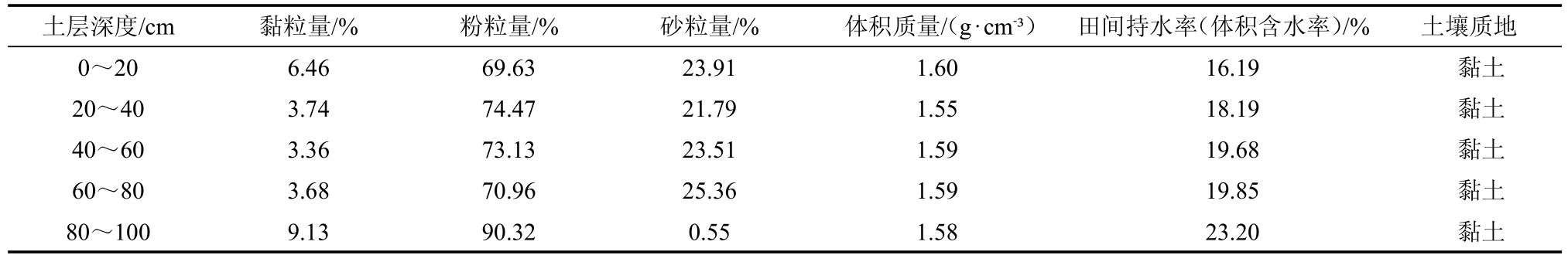

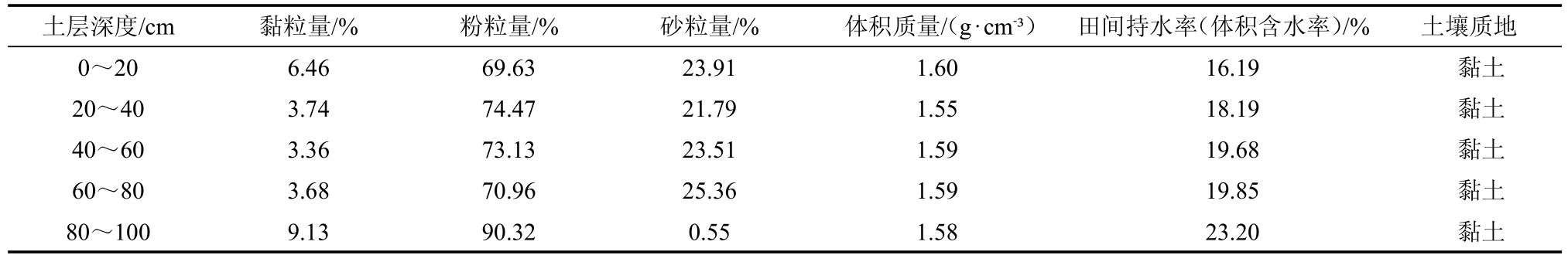

表1 试验地土壤物理性质

土层深度/cm 0~20 20~40 40~60 60~80 80~100黏粒量/%6.46 3.74 3.36 3.68 9.13粉粒量/%69.63 74.47 73.13 70.96 90.32砂粒量/%23.91 21.79 23.51 25.36 0.55体积质量/(g·cm-³)1.60 1.55 1.59 1.59 1.58田间持水率(体积含水率)/%16.19 18.19 19.68 19.85 23.20土壤质地黏土黏土黏土黏土黏土

郭 宇,李仙岳*,丁宗江,张景俊,王美荣

(内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院,呼和浩特 010018)

摘 要:传统撒施肥料方式氮素易于挥发,肥料利用效率不高。【目的】提高河套灌区肥料利用效率。【方法】设置了不施肥(CK1)、仅撒施基肥(CK2)、撒施肥(SF)、穴施肥(XF)和沟施肥(GF)共5个田间试验处理,探索不同施肥方式下土壤硝态氮、铵态氮在不同生育期的变化特征以及不同施肥方式对向日葵产量、水肥利用效率的影响。【结果】不同施氮方式下,土壤中硝态氮和铵态氮量均随土壤深度的增加而降低。撒施处理的硝态氮和铵态氮主要集中在0~20 cm土层,而穴施和沟施处理下的硝态氮和铵态氮主要分布在0~40 cm土层。在施肥后20 d内,穴施和沟施处理下硝态氮和铵态氮量峰值早于撒施处理,其中穴施处理硝态氮和铵态氮量分别在施氮后第10 d和第5 d达到最大值(93.85 mg/kg和47.6 mg/kg);沟施处理硝态氮和铵态氮量均于施氮后第10天达到最大值(103.95 mg/kg和48.4 mg/kg),而撒施处理硝态氮和铵态氮量则在第20 d和第10 d达到最大值(78.5 mg/kg和36.9 mg/kg)。穴施和沟施处理植株吸氮量、籽粒吸氮量、氮肥利用率和氮收获指数显著高于撒施处理,其中穴施处理氮收获指数较撒施处理高11.5%,比不施肥和仅施基肥氮收获指数高33.2%和27.2%。穴施处理向日葵产量和增产率明显高于撒施处理,同时,穴施处理和沟施处理的水分利用效率较高,与撒施处理差异显著。【结论】综合氮肥利用率、氮收获指数、氮肥偏生产力和氮肥农学效率等指标,在河套地区采用穴施肥处理有利于提高向日葵产量和氮肥利用效率。

关 键 词:施氮方式;土壤氮素运移;产量;氮肥利用效率

合理施用氮肥是获得较高目标产量的最有效、最重要的措施之一[1]。氮肥利用效率受到作物类型、氮肥施用量、施氮方法等因素的影响[2]。氮肥施用量低于经济最佳施氮量时,作物其他农艺措施的增产效果会被削弱;当施氮量高于经济最佳施氮量时,降低氮肥利用率的同时,还会造成作物减产[3]。我国许多农户普遍采用的施氮方式为撒施,或撒施后灌水,导致肥料氮不能入土,不仅会造成严重的氨挥发损失,而且因为很难撒匀,在施氮量上难以控制,这是我国目前肥料施用过量、损失严重的主要原因[4]。特别对于覆膜种植条件下,撒施还会造成部分肥料黏结在地膜上,导致肥料损失。故合理的施肥方式是提高肥料利用效率的重要手段。肥料集中施用作为一种高效的施肥管理策略,对增加作物养分吸收和提高作物产量和氮肥利用率具有重要影响[5]。氮肥深施是将肥料施入土壤特定深度,从而达到增产、节肥的效果[6],一般包括穴施、沟施,可以在避免氮肥蒸发和流失的基础上保持氮肥肥力,是田间生产中提高氮肥利用率的有效途径[7]。

不同施氮方式通过影响根系的生长和分布对玉米产量和氮素利用产生不同的作用,氮肥深施,氮素分布相对均匀,淋失量小,更多地被根系吸收[8]。于晓芳等[9]研究发现,氮肥深施15 cm可促使根系下移,提高深层根系的活力及比重,进而提高了玉米产量和氮素吸收量。在油菜中也发现,氮肥深施促进了油菜植株对氮的吸收利用,氮肥基施深度16 cm时,氮肥吸收利用率和农学利用率均最高,较浅施在减少氮肥损失方面有明显优势[10]。此外,氮肥深施可以延缓氮肥释放,保证土壤氮素持续供应[11],促进中下层土壤中根系发育[12]。肥料沟施及穴施有效降低了地表径流氮素损失,降幅可达到50%左右,从而降低环境风险,提高了氮肥利用率[5]。

目前国内外对于氮素研究主要集中于不同施肥量对作物生长[13]、水氮分布[14]、水氮利用效率[15]的影响等方面。向日葵作为内蒙古河套灌区的主要经济作物,具有耐盐碱、生育期短、适应性强等特点,而该地区几乎采用撒施和覆膜种植方式,从而导致氮肥利用效率不高,深施可提高肥料利用效率,而目前定量研究向日葵不同深施方法,并比较与撒施的差异等研究较少[16]。针对河套灌区向日葵,在分析向日葵土壤氮素垂向运移的基础上,探索不同施氮方式(撒施、穴施、沟施)对向日葵产量及氮肥利用效率的影响,以期为河套灌区向日葵筛选合理施氮方式,并为其水氮高效利用提供一定理论支撑。

试验于2016年在内蒙古河套灌区磴口县木垒滩节水试验区(40°31′48″E,106°56′30″N,海拔1 059 m)进行。该区域属温带大陆性季风气候,热量充足,全年日照时间3 200 h,10℃以上活动积温2 950℃,无霜期135 d,雨量稀少,年降水量190 mm,年蒸发量2 400 mm。地下水埋深3 m以下,水质符合灌溉水质标准。供试土壤为黏土,各层土壤基本物理性质如表1所示。耕层土壤总氮、有机质量分别为0.78、12.5 g/kg,速效氮、速效钾和速效磷量分别为58.32、126.9、11.22 mg/kg。

表1 试验地土壤物理性质

供试向日葵(金太阳F6638)是当地的主要品种,向日葵行距为60 cm,株距为50 cm,种植密度3.3株/m2。基肥为磷酸二铵(P2O5占比≥46%,N占比≥18%)和硫酸钾复合肥(N占比≥15%,P2O5占比≥15%,K2O占比≥15%)按1∶1质量比施入,追肥采用尿素(N占比≥46%)。利用水泵抽地下水进行畦灌,采用水表计量灌水量。

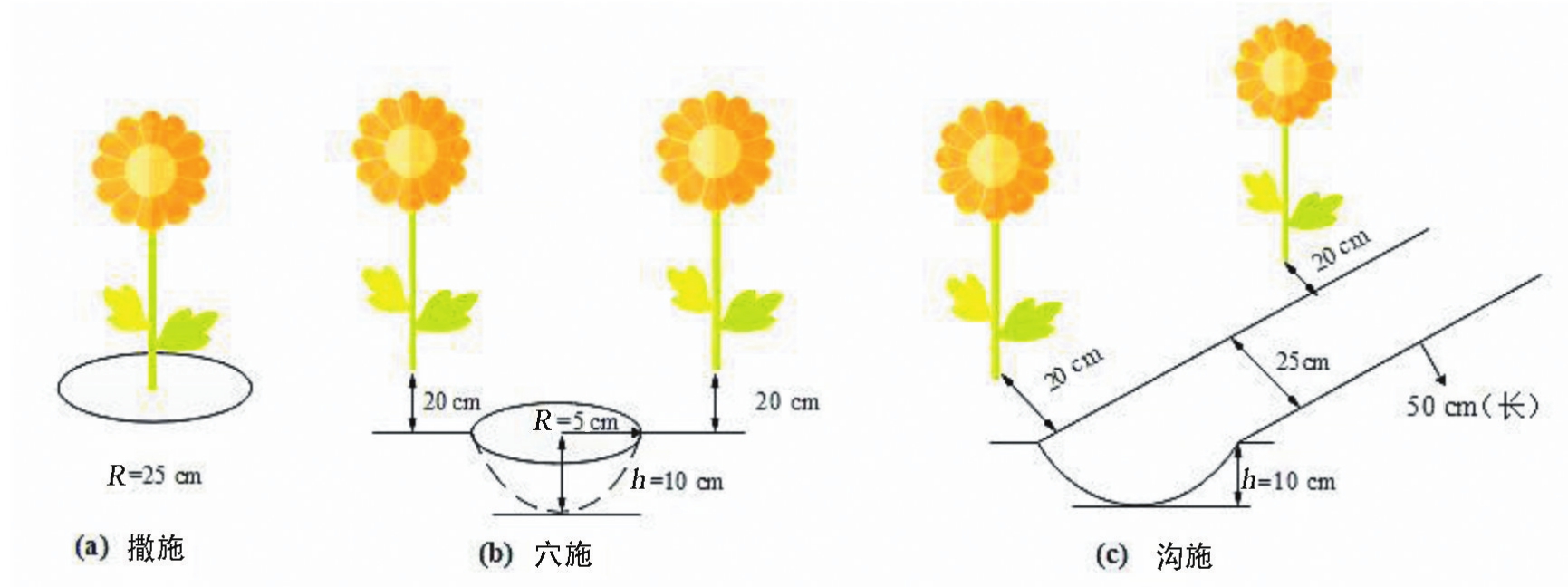

图1 不同施肥方式示意图

试验设撒施(SF)、穴施(XF)、沟施(GF)3种施肥模式,同时设置不施基肥且不追肥(CK1)和施基肥不追肥(CK2)2个对照,共5个处理,每个处理重复3次,各小区随机分布,每个处理小区面积60 m2(6 m×10 m)。试验于5月20日进行覆半膜种植,每个小区灌溉制度相同,灌水定额为900 m3/hm2,生育期内分别于6月6日、30日、7月10日、20日灌水4次,生育期内降雨141.5 mm。除CK1(完全不施肥),其他处理播前深翻、平整土地时均匀施入100 kg/hm2的纯氮作为基肥,并于7月23日在SF、XF、GF处理追肥1次,追施纯氮量为119.6 kg/hm2。其他田间管理按当地农民习惯进行。具体施肥方式见图1所示。其中,图1(a)撒施:将肥料撒施于以试验株为中心、半径为25 cm的圆内;图1(b)穴施:在2株向日葵中间挖1个直径10 cm、深10 cm的施肥穴,将肥料与表土混匀填入;图1(c)沟施:在向日葵一侧距离覆膜处20 cm处顺行开宽25 cm、深10 cm、长50 cm的施肥沟,将肥料与表土混匀填入。

气象数据:在试验区中间设置自动气象站(HOBO-U30),每小时自动记录降水量、太阳辐射、空气温度、空气湿度、风速等。

土壤含氮量:分别于播前、收获后、每个生育期以及追肥前1 d和追肥后第2、5、10和20 d用土钻在每个小区中间、同一行中相邻2株作物膜上中间区域0~10、10~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm土层取土,每个小区重复3次。将各测点土样分为2份,1份用于测定土壤含水率,另1份自然风干、碾碎、混匀、过筛(1 mm),称取5 g土样,用50 mL的氯化钾溶液(2 mol/L)浸提振荡1 h后过滤,土壤硝态氮量采用紫外分光光度计法测定,土壤铵态氮量采用靛酚蓝比色法测定[17]。

作物吸氮量:收获时每小区随机取样5株,将各器官分离进行鲜质量测定,之后先将样品在105℃条件下杀青30 min,接着在80℃条件下烘干至恒质量,粉碎后过筛,采用H2SO4-H2O2消煮-蒸馏法[18]测定作物吸氮量。

产量:收获时每个处理随机选取5株作物测量叶、茎、花盘的干物质量及籽粒数、千粒质量和籽实的干质量,最后折算为产量。

氮肥利用率:NUE=(U-U0)/F,其中U为施氮区作物吸氮量,U0为不施氮区作物吸氮量,F为施氮量。

氮收获指数:NHI=Ag/A,其中Ag为籽粒吸氮量;A为植株吸氮量。

氮肥偏生产力和氮肥农学效率是表征农田氮肥利用效率的国际常用指标[19-20]。

氮肥偏生产力是指单位投入的氮肥所能生产的作物籽粒产量,即PFPN=Y/F,Y为施氮后所获得的作物籽粒产量。

氮肥农学效率是指单位施氮量所增加的作物籽粒产量,即AEN=(Y-Y0)/F,Y0为不施氮条件下的作物籽粒产量。

土壤贮水量:W=p×w×h×10,p为土壤体积质量;w为土壤含水率;h为土层厚度,10为单位换算常数。

作物生育期耗水量计算公式为:ETa=∆W+I+P+G-D,式中:∆W为生育期内0~100 cm土壤贮水量变化;I为灌溉量;P为作物生育期内降雨量;G为地下水补给量;D为深层渗漏量。由于试验地地下水埋深较深,可忽略地下水补给量。本试验分别在各处理小区中间埋设80、100 cm共2根负压计,选定距地表为100 cm处为作物根系层下边界,采用达西定律计算渗漏量[21]。

作物水分利用效率:WUE=Y/ETa。

采用Excel 2007进行数据处理;采用SPSS 20.0进行方差分析。

在耕作前(未施肥),由图2(a)可知,不同处理土壤中硝态氮量基本无显著差异(P>0.05),且质量分数较低,随土壤深度增加,硝态氮量呈降低趋势。由于穴施和沟施处理施肥深度在0~10 cm,硝态氮主要集中在0~40 cm,而撒施处理主要在土壤表层施肥,硝态氮主要集中0~20 cm,在监测周期末(施肥后20 d),穴施和沟施处理0~20 cm土层硝态氮量分别占剖面硝态氮量的66.8%、69.3%,而撒施处理0~20 cm土层硝态氮量占比高达76.3%。穴施和沟施处理由于肥料与土壤混合均匀,硝化速度快,在施肥后10 d,土壤0~10 cm硝态氮量达到最大,分别为93.85 mg/kg和103.95 mg/kg,显著高于撒施处理(65.9 mg/kg)(P<0.05),CK1和CK2硝态氮量仅为6.9 mg/kg和12.4 mg/kg(图2(e)),在施肥20 d后,穴施和沟施处理0~40 cm土层土壤硝态氮量并未增加,反而略微下降,3种追肥方式下施肥20 d后土壤中硝态氮量差异并不显著。

施肥前1 d,不同处理土壤硝态氮平均量无显著差异(P>0.05),施氮后第2天,穴施处理的剖面硝态氮量平均为16.1 mg/kg,分别较沟施(12.8 mg/kg)、撒施(10.1 mg/kg)、不施肥(6.1 mg/kg)和仅施基肥(4.7 mg/kg)处理提高了0.3、0.6、1.6和2.4倍;施氮后第5天,穴施处理在0~20 cm土层的平均硝态氮量达到60.2 mg/kg,较撒施(47.0 mg/kg)、沟施(54.5 mg/kg)、仅施基肥(12.2 mg/kg)和不施肥(6.9 mg/kg)处理提高了0.3、0.1、3.9和7.7倍。施氮后第10天,撒施处理在0~10 cm土层的硝态氮量(65.9 mg/kg)较施氮前(6.1 mg/kg)提高了9.8倍,有显著变化(P<0.05)。穴施和沟施处理的剖面硝态氮平均量分别为41.2 mg/kg和40.5 mg/kg,2个处理的硝态氮量均在0~10 cm土层达到最大值,其中沟施处理(104.0 mg/kg)略高于穴施处理(93.8 mg/kg)。而施氮后第20天,撒施处理在0~10 cm土层硝态氮量达到78.5 mg/kg,但低于沟施(84.4 mg/kg)、穴施(90.5 mg/kg),较不施肥(6.7 mg/kg)和仅施基肥(12.3 mg/kg)提高了10.7和5.4倍。由此可见,穴施处理在施氮后第5~10天释放大量的硝态氮,且硝化速率较快。沟施处理在施氮后第5~10天释放大量硝态氮,速率较穴施慢。而在施肥20 d后撒施处理释放硝态氮供向日葵吸收利用。因此,3种不同施氮方式的硝化速率为穴施>沟施>撒施。

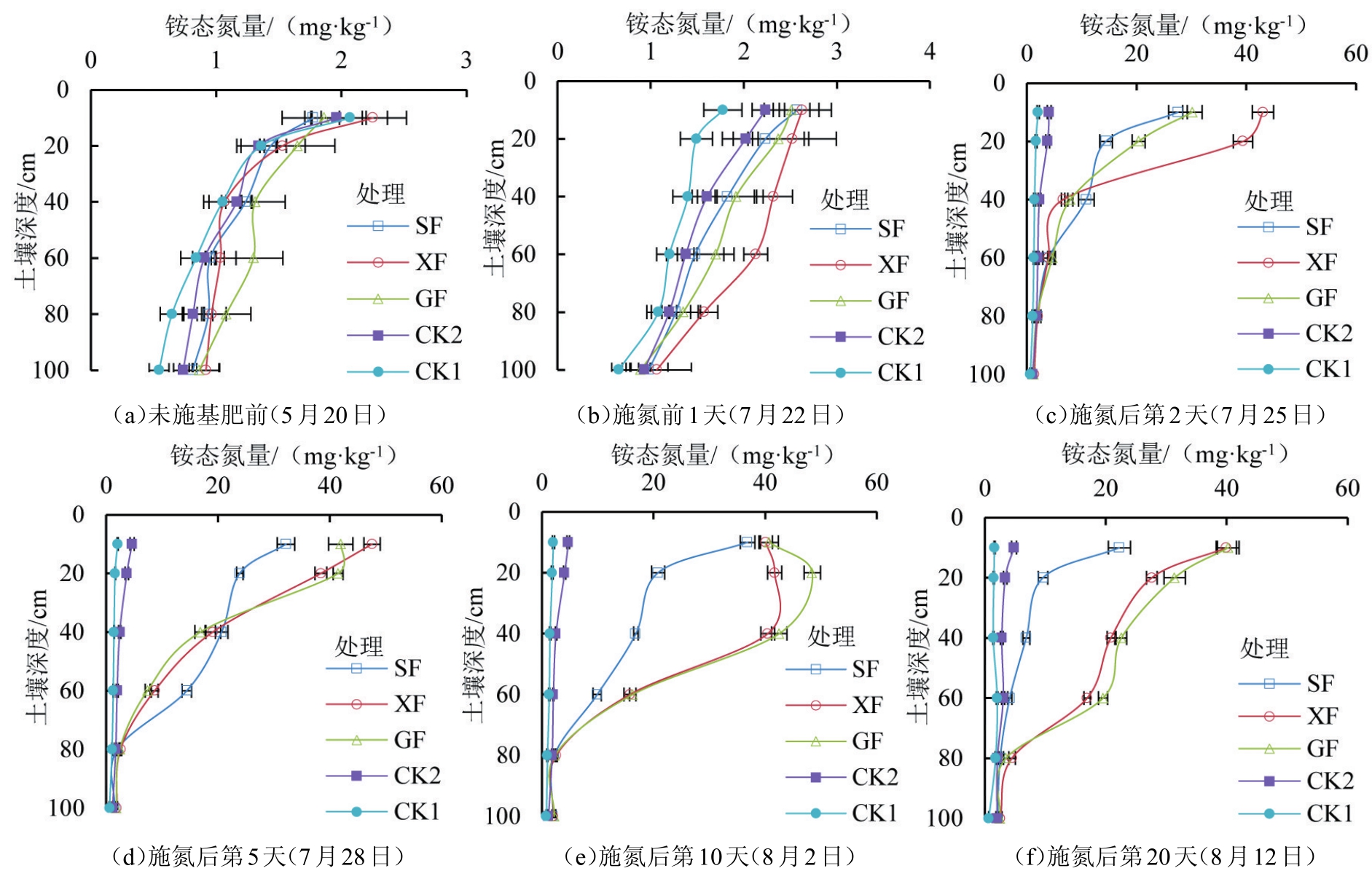

图2 不同施氮方式下土壤硝态氮动态变化规律

在追肥前,由图3(b)可知,撒施、穴施、沟施、不施肥和仅施基肥处理土壤铵态氮量为0.7~2.6 mg/kg,随土壤深度的增加呈降低的趋势,且不同处理铵态氮量无显著差异(P>0.05)。撒施处理的铵态氮主要集中在0~10 cm土层,随时间呈先升后降的变化趋势,施氮后第10天达到最大值(36.9 mg/kg)。穴施处理的铵态氮主要集中在0~40 cm土层,随时间呈先升后降的变化趋势,施氮后第5天达到最大值(47.6 mg/kg)。沟施处理的铵态氮主要集中在0~40 cm土层,随时间呈先升后降的变化趋势,施氮后第10天达到最大值(48.4 mg/kg)。不施肥和仅施基肥处理各土层在试验期间变化不明显,稳定在0.6~4.8 mg/kg之间。监测周期内,在0~40 cm土层,穴施处理和沟施处理土壤铵态氮量无显著差异,但是均高于撒施处理、不施肥和仅施基肥处理。

施肥前1天,不同处理土壤平均铵态氮量无显著差异(P>0.05),施氮后第2天,穴施处理在0~20 cm土层平均铵态氮量为41.2 mg/kg,较相同土层撒施(21.0 mg/kg)、沟施(25.3 mg/kg)、仅施基肥(3.9 mg/kg)和不施肥(1.9 mg/kg)显著提高了1.0、0.6、9.6和20.7倍。施氮后第5天,穴施处理的铵态氮量在0~10 cm土层达到最大值47.6 mg/kg,穴施和沟施处理在0~20 cm土层平均铵态氮量无明显差异,其中,沟施处理平均铵态氮量较施氮后第2天d增长64.8%,增长较为明显。施氮后第10天,撒施处理的铵态氮量在0~10 cm土层达到最大值(36.9 mg/kg),沟施处理的铵态氮量在10~20 cm土层达到最大值(48.4 mg/kg),穴施和沟施处理在0~10 cm土层铵态氮量较之前降低,但在20~40 cm土层平均铵态氮量分别为41.1 mg/kg和45.5 mg/kg,均明显高于撒施(18.8 mg/kg)、仅施基肥(3.3 mg/kg)和不施肥(1.6 mg/kg)。施氮后第20天,撒施处理的剖面铵态氮量平均为7.9 mg/kg。穴施处理的剖面铵态氮量平均为18.7 mg/kg,较沟施处理(20.0 mg/kg)变化不明显。可见,穴施和沟施处理尿素的速率均高于撒施处理,可以在短期内(10 d)释放出大量的铵态氮。撒施处理尿素的水解时间和速率较慢。因此,3种不同施氮方式的水解速率为穴施>沟施>撒施。

图3 不同施氮方式下土壤铵态氮动态变化规律

氮肥利用率是指作物吸收氮肥量占施氮量的比例,反映了作物对施入土壤中氮肥的回收效率,是衡量施肥经济效益的主要指标[22],氮收获指数反映向日葵各器官中氮素对籽粒的转运量和向日葵的生产效率。不同施氮方式对植株吸氮量、籽粒吸氮量、氮肥利用率、氮收获指数均有显著影响(表2)。

表2 不同施氮方式向日葵氮肥利用率及氮收获指数

注 相同字母表示差异不显著(P>0.05);相邻字母表示差异显著(P<0.05)。不相同、不相邻字母表示差异极显著(P<0.01),下同。

不同施氮方式下,植株吸氮量和籽粒吸氮量存在明显差异,其中,以穴施最大,沟施次之。穴施和沟施处理的氮肥利用率明显高于撒施。穴施和沟施处理氮收获指数无显著差异(P>0.05),但都显著高于撒施处理(P<0.05),分别高11.5%和9.3%,与不施肥和仅施基肥呈极显著差异(P<0.01),其中穴施处理分别比不施肥和仅施基肥处理氮收获指数高33.2%和27.2%。刘建安等[23]研究认为,氮收获指数受生育后期干物质和氮素转移的影响较大。本试验中,穴施和沟施处理的氮收获指数分别为74.8%和72.6%,说明穴施和沟施处理向日葵在生育后期吸收的氮素较多,且转移至籽粒中的氮素量也较多。

由表3可知,向日葵土壤贮水量在生育期内变化不明显,向日葵生育期内灌水和降雨主要集中于6月底和7月,所以,7月0~100 cm土层贮水量升高。8月,由于采取不同施氮方式对向日葵进行追肥,各处理作物生长产生变化,导致各土层含水率发生变化,穴施处理下,向日葵长势较好,蒸腾量大,所以穴施处理下的土壤贮水量(221.05 mm)明显低于沟施处理(229.65 mm)和撒施处理(235.26 mm)。9月,向日葵进入成熟期和收获期,需水量减少,无降雨及灌溉措施,各处理与7、8月相比无明显变化。

由表4可知,穴施处理的产量最高,为7 287.76 kg/hm2,比不施肥处理增产98.2%;沟施处理次之,为7 038.39 kg/hm2,比不施肥处理增产91.4%;撒施处理的产量为6 533.33 kg/hm2,较不施肥处理增产77.7%。穴施处理和沟施处理的向日葵产量差异不显著(P>0.05),穴施处理、沟施处理和撒施处理的产量差异显著(P<0.05),和不施肥、仅施基肥处理的产量差异极显著(P<0.01)。撒施处理和仅施基肥的产量差异显著(P<0.05),和不施肥的产量差异极显著(P<0.01)。同时,穴施处理和沟施处理的水分利用效率较高,和撒施处理差异显著,CK2和CK1水分利用效率均较低,穴施和沟施处理水分利用效率分别比撒施处理增加15.9%和10%,较CK1分别增加了103%和92.4%,表明施用氮肥可以显著提高水分利用效率。所以,深施氮肥能够降低损失,并且显著提高作物产量,增产效果表现为穴施>沟施>撒施。不同施氮方式下,氮肥偏生产力和农学效率表现为穴施>沟施>撒施,与产量分布一致。可见氮肥深施可以有效提高作物的氮肥利用效率。其中,以穴施最优。

表3 不同施氮方式下向日葵土壤贮水量 mm

表4 不同施氮方式向日葵产量、增产率、氮肥偏生产力、氮肥农学效率及水分利用效率

尿素施入土壤中,需要一定的时间分解与转化。其转化因素与土壤脲酶、土壤酸度、含水率、温度有关,也受到土壤类型、施肥深度的影响[24-25]。董玉云等[26]研究不同施肥方式下(灌施、表施和深施)尿素的转化规律基本一致,施肥5 d后土壤铵态氮达到最高峰,随后的10 d内迅速下降至土壤的本底值,而土壤硝态氮一直平稳升高,于施肥后15 d左右达到最大值。本研究中,硝态氮和铵态氮的分布规律与巨晓棠等[27]研究结果相似,但是,硝态氮没有在深层土壤中累积。其原因可能是:NH4+-N带正电荷,在土壤中容易被土壤胶体吸附,在土壤中的移动性较小,而NO3--N带负电荷,不易被土壤中胶体吸附,故在土壤中移动性较大[28]。

本试验中,撒施方式下土壤中铵态氮和硝态氮量分别于施氮后第10天和第20天达到最大值,穴施方式下土壤中铵态氮和硝态氮量分别于施氮后第5天和第10天达到最大值,沟施方式下土壤中铵态氮和硝态氮量均于施氮后第10天达到最大值。对比3种不同施氮方式下氮在土壤中随时间变化的趋势,穴施处理下的氮素释放快,施氮后5 d内以铵态氮的供应为主,施氮10 d后以硝态氮供应为主,因此其氮素有效时长为施氮后15 d内。沟施处理次之,其氮素有效时长为施氮后20 d内,撒施处理最慢。此外,本试验只追踪至施氮后20 d,对于土壤含氮量的后续变化无法确定,还需要进一步研究。

1)不同施氮方式下,土壤硝态氮和铵态氮量随土壤深度的增加而降低。撒施处理的硝态氮和铵态氮主要集中在0~20 cm土层,穴施和沟施处理下的硝态氮和铵态氮主要分布在0~40 cm土层。穴施处理硝态氮和铵态氮量分别在施氮后第10天和第5天达到最大值(93.85 mg/kg和47.6 mg/kg);沟施处理硝态氮和铵态氮量均于施氮后第10天达到最大值(103.95 mg/kg和48.4 mg/kg),而撒施处理硝态氮和铵态氮量则在第20天和第10天达到最大值(78.5 mg/kg和36.9 mg/kg)。

2)在不同施氮方式下,穴施处理下对植株和籽粒吸氮量影响较为明显,与撒施相比,穴施和沟施处理的向日葵产量和增产率最高,与撒施处理的产量差异显著(P<0.05)。同时,生育期内穴施和沟施处理的水分利用效率较高。氮肥偏生产力和氮肥农学效率表现为穴施>沟施>撒施。因此,氮肥深施有助于提高作物产量,以穴施效果较为明显。

3)对比不同施氮方式下向日葵氮肥利用率和氮收获指数,穴施均为最优,沟施次之。其中穴施处理氮收获指数比撒施处理高11.5%,比不施肥和仅施基肥氮收获指数高33.2%和27.2%。说明穴施处理下向日葵在生育后期吸收的氮素较多,且转移至籽粒中的氮素量也较多,在向日葵生长后期吸收氮素多,作物养分积累量大。

在试验条件下,结合氮素运移特征及产量和水分利用效率变化特征,同时,综合考虑向日葵氮肥利用效率,氮肥深施有利于提高向日葵产量和氮肥利用效率,以穴施为最佳。

参考文献:

[1]巨晓棠,谷保静.我国农田氮肥施用现状、问题及趋势[J]植物营养与肥料学报,2014,20(4):783-795.

[2]于飞,施卫明.近10年中国大陆主要粮食作物氮肥利用率分析[J].土壤学报,2015,52(6):1 311-1 324.

[3]JU X T,XING G X,CHEN X P,et al.Reducing environmental risk by improving N management in intensive Chinese agricultural systems[J].Proceed ings of the nationalAcademy Sciences USA,2009,106:3 041-3 046.

[4]巨晓棠.氮肥有效率的概念及意义:兼论对传统氮肥利用率的理解误区[J].土壤学报,2014,51(5):921-933.

[5]刘波,鲁剑巍,李小坤,等.不同栽培模式及施氮方式对油菜产量和氮肥利用率的影响[J].中国农业科学,2016,49(18):3 551-3 560.

[6]舒时富,唐湘如,罗锡文,等.机械深施缓释肥对精量穴直播超级稻生理特性的影响[J].农业工程学报,2011,27(3):89-92.

[7]苏正义,韩晓日,李春全,等.氮肥深施对作物产量和氮肥利用率的影响[J].沈阳农业大学学报,1997,28(4):292-296.

[8]漆栋良,吴雪,胡田田.施氮方式对玉米根系生长、产量和氮素利用的影响[J].中国农业科学,2014,47(14):2 804-2 813.

[9]于晓芳,高聚林,叶君,等.深松及氮肥深施对超高产春玉米根系生长、产量及氮肥利用效率的影响[J].玉米科学,2013,21(1):114-119.

[10]鲁飘飘,武际,胡现荣,等.氮肥基施深度对油菜产量和养分吸收利用的影响[J].中国农学通报,2014,30(30):34-37.

[11]张文玲,王文科,李桂花.施肥方式对不同小麦品种生长和氮肥利用率的影响[J].中国土壤与肥料,2009(2):47-51.

[12]谷晓博,李援农,杜娅丹,等.施肥深度对冬油菜产量、根系分布和养分吸收的影响[J].农业机械学报,2016,47(6):120-128,206.

[13]王宜伦,李潮海,谭金芳,等.氮肥后移对超高产夏玉米产量及氮素吸收和利用的影响[J].作物学报,2011,37(2):339-347.

[14]马红梅,谢英荷.水氮耦合对山西旱地冬小麦籽粒产量和氮吸收影响研究[J].灌溉排水学报,2011,30(2):140-142.

[15]吴玉恒,吴文勇,韩玉国,等.注肥时间对花椰菜产量、品质和水氮利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2017,36(8):7-12.

[16]安玉麟,郭富国,杨文耀.河套黄灌区油用向日葵氮磷钾肥料效应分析[J].华北农学报,2007,22(5):147-151.

[17]马兴华,于振文,梁晓芳,等.施氮量和底施追施比例对土壤硝态氮和铵态氮含量时空变化的影响[J].应用生态学报,2006,17(4):630-634.

[18]李朝英,郑路,卢立华,等.测定植物全氮的H2SO4-H2O2消煮法改进[J].中国农学通报,2014,30(6):159-162.

[19]NOVOAR,LOOMIS R S.Nitrogen and plant production[J].Plant and Soil,1981,58:177-204.

[20]CASSMAN K G,PENG S,OLK D C,et al.Opportunities for increased nitrogen use efficiency from improved resource management in irrigated rice systems[J].Field Crops Research,1998,56:7-38.

[21]康跃虎,王凤新,刘士平,等.滴灌调控土壤水分对马铃薯生长的影响[J].农业工程学报,2004,20(2):66-72.

[22]王姗娜,黄庆海,徐明岗,等.长期不同施肥条件下红壤性水稻土双季稻氮肥回收率的变化特征[J].植物营养与肥料学报,2013,19(2):297-303.

[23]刘建安,米国华,陈范骏,等.玉米杂交种氮效率基因型差异[J].植物营养与肥料学报,2002,8(3):276-281.

[24]戴腾飞,席本野,闫小莉,等.施肥方式和施氮量对欧美108杨人工林土壤氮素垂向运移的影响[J].应用生态学报,2015,26(6):1 641-1 648.

[25]董燕,王正银.尿素在土壤中的转化与植物利用效率[J].磷肥与复肥,2005,20(2):76-78.

[26]董玉云,费良军,穆红文.施肥方式对膜孔点源入渗尿素转化特性的影响[J].干旱地区农业研究,2012,30(1):8-11,18.

[27]巨晓棠,刘学军,张福锁.冬小麦/夏玉米轮作中NO3-N在土壤剖面的累积及移动[J].土壤学报,2003,40(4):538-546.

[28]习金根,周建斌,赵满兴,等.滴灌施肥条件下不同种类氮肥在土壤中迁移转化特性的研究[J].植物营养与肥料学报,2004,10(4):337-342.

Nitrogen Use Efficiency of Sunflower isAffected by N-FertilizerApplications

GUO Yu,LI Xianyue*,DING Zongjiang,ZHANG Jingjun,WANG Meirong

(Water Conservancy and Civil Engineering College,Inner MongoliaAgricultural University,Hohhot 010018,China)

Abstract:【Objective】Producing more from less has been mandated in developing sustainable agriculture in China and improving fertilizer use efficiency is essential to achieve this ambition.The purpose of this paper is to experimentally investigate how to reduce nitrogen loss caused by leaching and denitrification commonly seen in broadcast-fertilizer-application by taking sunflower in Hetao Irrigation District as an example.【Method】We examined five treatments:No fertilizer(CK1),base application(CK2),broadcast application(SF),hole application(XF),and furrow application(GF).In each treatment,we measured soil nitrogen,yield,as well as water and fertilizer use efficiencies.【Result】Both nitrate and ammonium content decreased with soil depth,and they accumulated in 0~20 cm under SF and in 0~40 cm under XF and GF.Following fertilizer application,nitrate and ammonium contents peaked earlier under XF and GF than under SF.Under XF,GF and SF,soil nitrate peaked after 10 days,10 days and 20 days of fertilization,with a peaked content of 93.85 mg/kg,103.95 mg/kg and 78.5 mg/kg respectively;while soil ammonium peaked 5 days,10 days and 10 days after fertilizer application,with a peaked content of 47.6 mg/kg,48.4 mg/kg and 36.9 mg/kg respectively.Applying the fertilizer via holes or furrows considerably increased its uptake by plant and the subsequent allocation to the grains.For example,under XF,the nitrogen harvest index increased by 11.5%compared with SF,and 33.2%and 27.2%respectively compared to CK1 and CK2.【Conclusion】XF and GF considerably increased the yield,as well as water and fertilizer use efficiency compared to other treatments,especially XF.

Key words:nitrogen application methods;soil nitrogen transport;yield;nitrogen use efficiency

责任编辑:赵宇龙

中图分类号:S147.3;S565.5

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.0528

郭宇,李仙岳,丁宗江,等.不同施氮方式对向日葵氮肥利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2018,37(7):20-27.

文章编号:1672-3317(2018)07-0020-08

收稿日期:2017-09-01

基金项目:内蒙古自然科学基金项目(2016JQ06);国家自然科学基金项目(51669020,51469022,51539005);内蒙古科技计划项目

作者简介:郭宇(1991-),男,内蒙古鄂尔多斯人。硕士研究生,主要从事节水灌溉理论与技术的研究。E-mail:guoyu_0328@126.com

通信作者:李仙岳(1980-),男,浙江温州人。教授,博士生导师,主要从事节水灌溉原理及应用研究。E-mail:lixianyue80@126.com

关于评选优秀论文的公告

为鼓励创新,本刊已开启优秀论文评选活功,每年评选优秀论文10篇,每篇奖励1000元,颁发获奖证书,届时将在期刊网站首页展示,同时微信公众号推送。欢迎广大读者、作者积极向我刊投稿。

《灌溉排水学报》编辑部