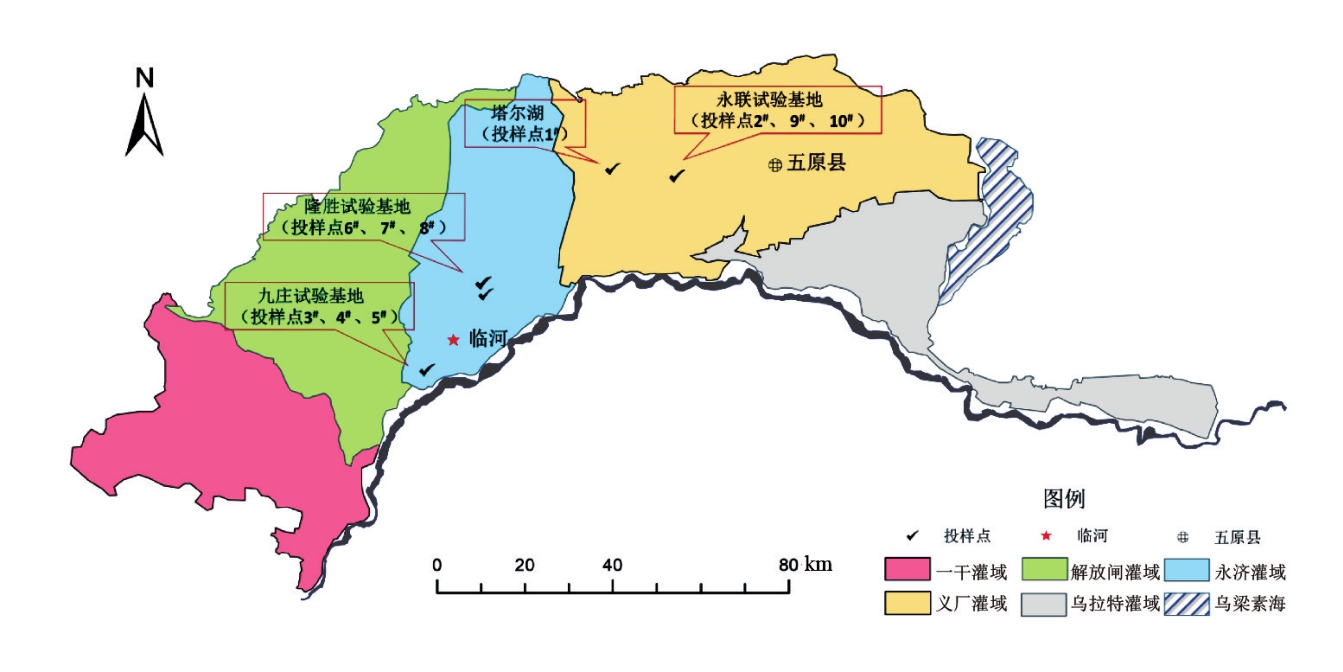

图1 河套灌区示踪试验点分布图

杨雪玲,曾季才,毛 威,孙贯芳,张玉雪,杨金忠*

(武汉大学 水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉 430072)

摘 要:【目的】获取河套灌区作物根系层的净淋滤水量,对灌区根系层进行盐分平衡分析。【方法】兹利用溴离子作为人工示踪剂,研究了河套灌区根系层净淋滤水量,并采用简化的盐分平衡方程估算盐分达到平衡时根系层的平均土壤含盐量。【结果】河套灌区根系层年净淋滤量为40.8 mm,与水均衡法计算结果(41.6 mm)相互验证良好;不同灌溉方式的净淋滤量之间存在明显差异;地下水埋深和秋浇水量是决定净淋滤水量的关键因素。灌区若采用矿化度为1.0~2.5 g/L的地下水进行灌溉并维持现有灌溉制度,盐分平衡时的根层土壤溶液质量浓度将接近作物耐盐极限。【结论】灌区引黄水渠灌可维持现状灌溉制度不变;若采用矿化度较高的地下水进行灌溉,需适当加大淋盐水量,以保证长期利用条件下根系层盐分能满足作物正常生长的要求。

关 键 词:净淋滤量;溴离子示踪;河套灌区;水量平衡;盐分平衡

采用示踪法指示土壤水分运移特征是研究区域地下水入渗补给规律的重要手段。常用的示踪剂包括人工示踪剂、历史示踪剂和环境示踪剂[1],其中人工示踪剂在人类活动地区具有较好的适用性[2]。Rice等[3]采用溴示踪法计算了裸地在过量灌溉条件下的地下水补给速率。吴庆华等[2]采用溴和氚对河北栾城和衡水地区进行了不同土地利用方式和不同深度下地下水入渗补给评价。帅品等[4]采用溴离子示踪法研究了华北平原典型区地下水补给量。以上研究表明,利用示踪方法确定地下水补给量,方法简单,结果可靠,实验工作量较小,是测定厚包气带地下水补给量的有效方法。

河套灌区地处干旱-半干旱地区,是重要的粮食生产区,主要依靠过境黄河水灌溉[5]。随着内蒙古自治区对河套灌区引黄水量的控制(年引黄水量计划减少至40亿m3以下),通过节水改造与续建配套工程的实施,灌区引水量由2000年的52亿m3减少至目前的47亿m3,节水功效明显,但仍与节水目标相差较大。为进一步减少引黄水量,河套灌区近年来逐步开发利用地下水,实施井渠结合膜下滴灌的节水灌溉技术,为高效利用水资源提供了新的灌溉模式[6]。在新的灌溉模式下,土壤盐碱化的发展及演化是井渠结合膜下滴灌能否采用的关键[7]。为了防治灌区土壤盐碱化,必须重视根系层盐分平衡问题,而根系层盐分平衡分析所需的净淋滤水量难以确定。考虑到河套灌区水分运移属“垂直入渗-蒸发”型[8],适宜采用人工示踪剂来指示其土壤水分运动规律,因此采用KBr作为示踪剂,监测河套灌区净淋滤水量并将其用于盐分平衡分析。

河套灌区地下水埋深浅且蒸发作用强烈[9],降雨和灌溉的淋滤水携带示踪剂下移,同时潜水蒸发毛管上升水将使示踪剂向上运移。因此,示踪试验测得的水量并非地下水潜在补给量,而是根系层净淋滤量,为灌溉入渗、降雨入渗和潜水蒸发通过根系层下边界的综合通量。同时,对根系层盐分平衡方程进行简化,根据灌溉水量、水质及示踪试验测得的根系层净淋滤量计算淋滤水矿化度,以了解根系层土壤盐分状况,为灌区制定盐分调控措施提供一定参考。

河套灌区位于内蒙古自治区西部,属于典型的干旱—半干旱大陆性气候区,年降雨量130~220 mm,年蒸发量1 900~2 500 mm[10]。本研究在河套灌区的塔尔湖、永联、隆胜、九庄4个试验基地共10个试验点开展了溴离子示踪试验,试验点分布见图1。

图1 河套灌区示踪试验点分布图

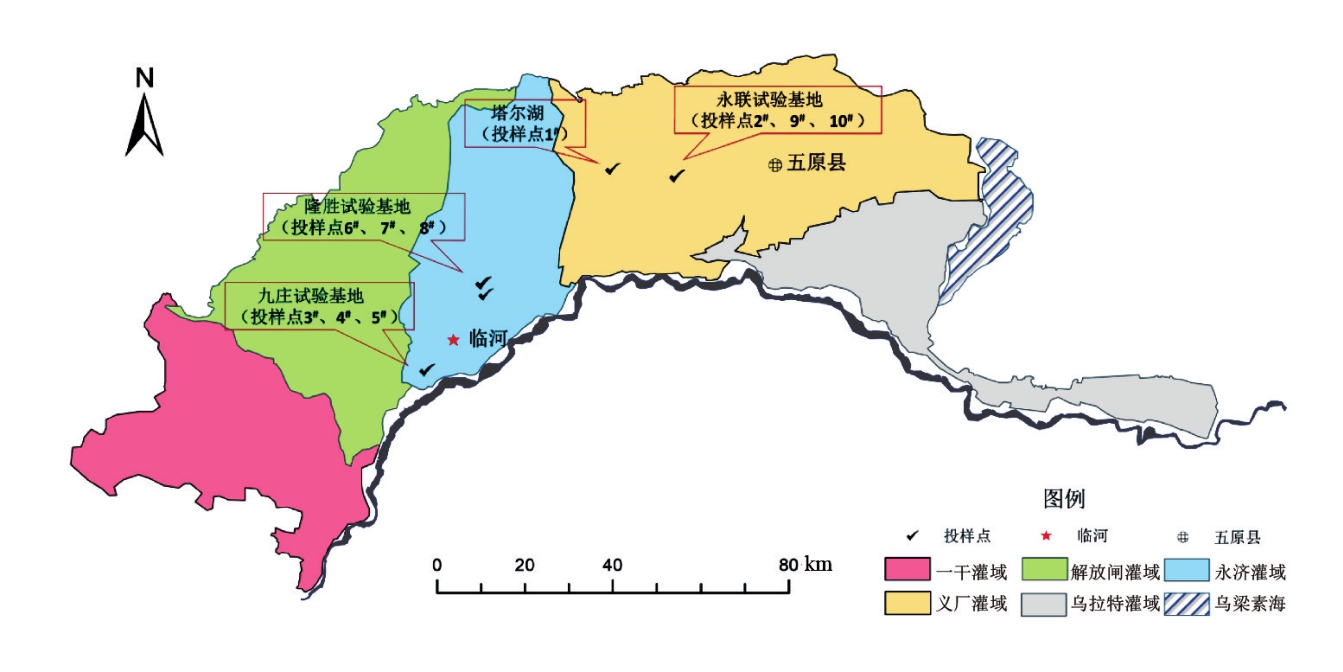

投样时间为2014年9月底,分别于2015年10月初和2016年10月初进行了2次取样分析。表1为各试验点灌溉方式及作物种植情况。10个试验点包括塔尔湖镇1个(1#)、永联3个(2#、9#、10#)、九庄3个(3#,4#、5#)、隆胜3个(6#、7#、8#),其中九庄3#点因路政施工损毁,仅投样,未取样;灌溉方式包括井灌(地下水畦灌)、膜下滴灌(地下水滴灌)、渠灌(黄河水渠灌);种植作物包括玉米、葵花、葫芦等;土壤质地垂向上分布有粉黏土、砂土、壤土、粉土、黏土等,土壤体积质量为1.26~1.52 g/cm3。

表1 试验点灌溉方式及作物种植情况

注 九庄3#试验点2015年因路政施工损毁。

1.2.1 原理

示踪法假设土壤水分运移为垂向活塞流,在一定深度投放示踪剂,定期取样分析土壤剖面的示踪剂质量浓度峰值的运移情况,根据峰值运移速度和剖面含水率计算根系层净淋滤量![]() ,计算式为:

,计算式为:

式中:Qc为净淋滤量(mm/d);Δt为相邻2次取样化验示踪剂质量浓度的时间间隔(d);Δz为示踪剂质量浓度曲线峰值在Δt时间内下降的深度(mm);v为示踪剂质量浓度峰值下移速度(mm/d);θ为Δt时间内示踪剂峰值下移时所经过的深度上土壤平均体积含水率。

定义净淋滤系数Rc为根系层净淋滤量与降雨和灌溉量之和的比值,计算式为:

式中:P为降雨量(mm);I为灌溉量(mm)。

1.2.2 投样方法

考虑传统垂向钻孔投样存在的溶液灌注不均、垂向优先流干扰严重等缺陷,在河套灌区进行的示踪试验投样,每个试验点上均采用临空面栅状钻孔投样及浅坑喷洒投样(图2),投样采用的KBr溶液质量浓度为15 g/L。

图2 投样方法示意图

临空面栅状钻孔投样即在1 m×1 m×1 m方坑的4个临空面上,分别在0.5、1.0 m埋深处,钻取深度为0.46 m、分布长度为0.6 m、直径为0.01 m的栅状钻孔,将KBr溶液注入钻孔,注入体积为2 L。浅坑喷洒投样即在直径为0.8 m、深度为0.5 m的圆坑底部均匀喷洒1 L KBr溶液。投样完毕后,按照原状土层分布和密实程度,回填投样坑。

1.2.3 取样方法

各试验点2015年和2016年取样的钻孔位置如图3所示。各试验点每年钻孔为5个,即5个重复,编号为A、B、C、D、E,其中A、B、C、D为方坑取样孔,E为圆坑取样孔。A、B投样深度为100 cm,C、D、E投样深度为50 cm。对于临空面投样,2 a钻孔取土点分别位于溶液灌注范围的中心二侧对称位置;对于浅坑投样,2 a钻孔点处于半径的中点且在同一直径上。

为充分监测土壤剖面的示踪剂运移情况,对A、B点2015年和2016年最大取样深度分别为240 cm和250 cm,对C、D、E点则为150 cm和200 cm。采用分层取样,设置2种分层深度:10 cm和20 cm,在示踪剂可能运移的范围内采用较小的取样间隔以提高精度。土样用自封袋密封带回实验室进行室内试验分析。

1.2.4 室内试验方法

采用烘干法测定土样质量含水率,取20 g烘干后的土样按照1∶5的土水质量比混合,经振荡、过滤后,所得清液采用PXSJ-216型离子计和溴离子选择性电极测定溴离子质量浓度,获取溴离子质量浓度峰的多年运移情况。

图3 示踪剂取样示意图

河套灌区补给地下水的主要来源为灌溉和降雨,同时由于地下水埋深较浅,潜水蒸发会带走部分地下水[12]。根系层净淋滤量为降雨和灌溉通过根系层下边界的深层渗漏量与潜水蒸发量之差,根据河套灌区实际情况,在时间上将1 a划分为作物生育期和秋浇期,根系层水量平衡方程为:

式中:Qc为年净淋滤量(mm);Qp为年降雨量(mm);Qi1为生育期灌溉水量(mm);Qi2为秋浇期灌溉水量(mm);Ee为年水面蒸发量(mm);αp为降雨入渗补给系数;αi1为生育期灌溉入渗补给系数;αi2为秋浇期灌溉入渗补给系数;αe(h)为潜水蒸发系数,其中h为地下水埋深(m)。

河套灌区根系层盐分由灌溉引入和根系层下部的潜水蒸发带入,主要通过降雨和灌溉淋滤排出。对年度或多年平均的土壤盐分均衡分析,潜水蒸发上升水的矿化度与淋滤水的矿化度近似相等[13],则年内盐分平衡方程可简化为:

式中:Qi1为生育期灌溉水量(mm);ci1为生育期灌溉水的矿化度(g/L);Qi2为秋浇水量(mm);ci2为秋浇水矿化度(g/L);Qc为根系层年净淋滤量(mm);cd为淋滤水矿化度(g/L)。

根据式(4),可由灌溉引入盐量和实测根系层净淋滤量计算淋滤水矿化度。由于淋滤水矿化度与根层土壤溶液质量浓度相差不多,故将计算所得淋滤水矿化度近似作为根层土壤溶液质量浓度进行分析。

1.5.1 降雨量及水面蒸发量

表2为河套灌区临河及五原气象站2015年和2016年的降雨量及水面蒸发量。九庄和隆胜的试验点采用临河站的值,塔尔湖和永联的试验点采用五原站的值。

表2 河套灌区年降雨量及水面蒸发量

1.5.2 灌溉水量

2015年生育期灌水量按实测数据取值,2016年取样时统计了灌水次数,根据灌水定额估算生育期灌水量(灌水定额采用该地该种作物同种灌水方式下2013—2015年的平均灌水定额);秋浇水量按试验点所在灌域2000—2013年多年平均秋浇田间毛灌溉定额取值。灌溉用水量见表3。

表3 河套灌区各试验点灌溉用水量统计

注 九庄5#试验点2016年损毁,仅2015年取样。

1.5.3 灌溉水质

生育期灌溉水矿化度因灌溉方式不同存在差异,井灌和滴灌均采用地下水,根据试验资料,塔尔湖、永联、九庄、隆胜灌溉所用地下水矿化度分别为1.13、2.5、1.0、1.17 g/L;渠灌采用黄河水,其多年平均矿化度为0.64 g/L。秋浇均采用黄河水,故秋浇水矿化度均取为0.64 g/L。

2.1.1 试验结果及其统计指标

舍弃溴离子质量浓度曲线变化异常的取样孔,得到可以用于净淋滤量计算的有效取样孔为41个。图4为一典型有效取样孔测得的溴离子质量浓度曲线和质量含水率曲线。从图4可以看出,土壤剖面的质量含水率年际变化不大,由图4(a)可知,质量浓度峰年际间降深值(2014年质量浓度峰位置即为初始投样深度处),根据式(1)、式(2)计算得到各取样孔不同时间段(2014—2015年、2015—2016年、2014—2016年)的年净淋滤量和净淋滤系数,均值列于表4。

图4 有效取样孔剖面溴离子质量浓度和质量含水率曲线

表4 净淋滤量和净淋滤系数平均值

1)各试验点不同取样孔测定结果的统计分析

对各试验点的5个取样孔(A、B、C、D、E)平行测定的净淋滤量进行统计分析,其均值和标准差如图5所示。从图5可以看出,隆胜8#点结果异常,其标准差过大,表明数据离散程度高,可靠性较低。其余试验点的标准差多在16.0~37.5 mm之间,尚在合理范围内。总体来说,各试验点不同取样孔测定结果的标准差较大,这是由于受土壤质地垂向分布变异性的影响,造成即便是同一地点,距离相近的取样孔测定的净淋滤量差异都较大。

图5 各试验点取样孔测定结果的均值及标准差

2)不同试验点和试验地的年净淋滤量对比

河套灌区9个试验点和4个试验地的年净淋滤量情况分别见图6和图7。由图6可知,各试验点年净淋滤量均值多在20~80 mm之间,其中塔尔湖1#点第2年和隆胜8#点第1年净淋滤量出现了负值,说明该处当年潜水蒸发通量大于灌溉降雨入渗通量,可能是由地下水位的异常波动引起的。由图7可知,各试验地年净淋滤量均值较为接近,其中塔尔湖最小,为27.4 mm;九庄最大,为49.3 mm;永联和隆胜介于二者之间。

图6 不同试验点年净淋滤量对比

图7 不同试验地年净淋滤量对比

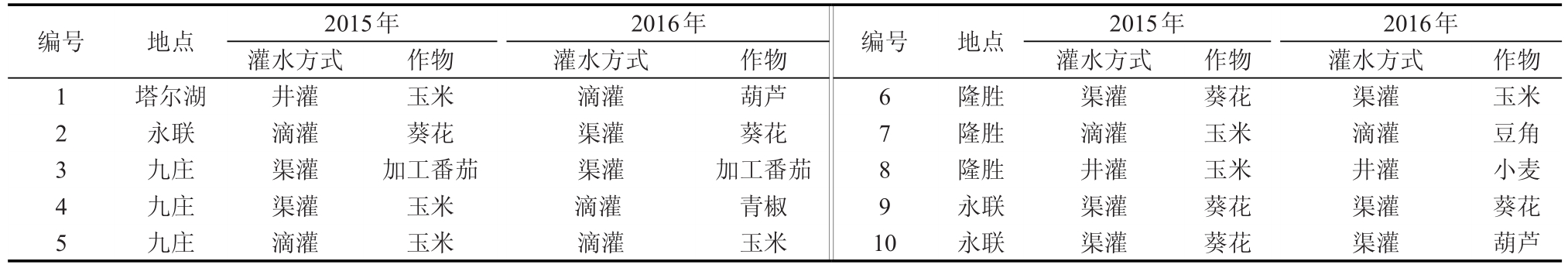

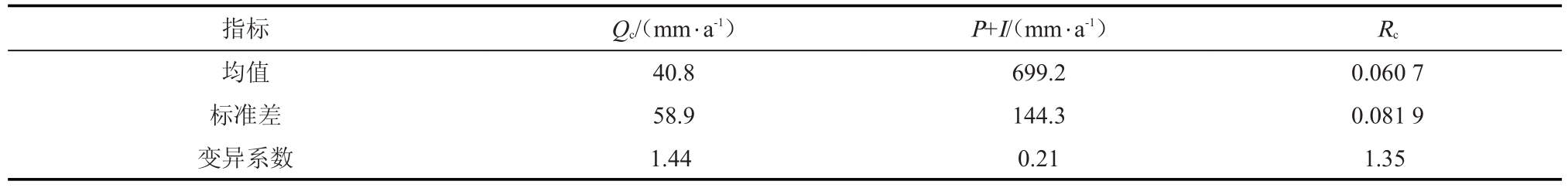

3)年净淋滤量、输入水量、净淋滤系数的统计指标

河套灌区41个有效取样孔的年净淋滤量、输入水量和净淋滤系数的统计指标如表5所示。由表5可知,河套灌区年净淋滤量均值为40.8 mm,净淋滤系数均值为0.060 7,相应的变异系数分别为1.44和1.35,说明二者均具有较大的时空变异性。这一方面可能是由于净淋滤量受土质、地下水埋深等与潜水蒸发相关的因素影响较大,另一方面示踪剂试验野外投样、取样、室内试验每个环节都可能存在误差,且由于河套灌区地下水埋深较浅导致示踪剂浓度峰运移规律不够显著,使得净淋滤量的计算存在一定的主观性。

表5 河套灌区净淋滤量相关统计指标

2.1.2 影响因素分析

1)投样深度

将41个有效取样孔按示踪剂投样深度进行分类统计(其中A、B为100 cm,C、D、E为50 cm),投样深度为100 cm和50 cm测得的年净淋滤量分别为36.8 mm和43.3 mm,可见选定的2种投样深度测得的年净淋滤量差异不大,因此河套灌区投样深度的选择是合理的。

2)灌溉方式

将41个有效取样孔按灌溉方式进行分类,每种灌溉方式的净淋滤量都对应于分布于灌区的若干取样孔试验结果的平均值,代表灌区该种灌溉方式的净淋滤量水平。井灌的年净淋滤量最大,为54.8 mm;渠灌次之,为48.5 mm;滴灌最小,为36.7 mm。原因可能是膜下滴灌相比地面灌溉每次灌水定额少,灌溉水刚好能满足作物根系层所需,向下运移补给地下水较少,导致净淋滤量偏小。而对于井灌和渠灌,单次灌水定额大,水分向下运移充分,且井灌抽取地下水进行灌溉,使地下水埋深增大,导致潜水蒸发量减小,从而增大了净淋滤量。

2.1.3 水均衡法计算结果

1)参数取值

降雨入渗补给系数采用杨文元等[14]关于永济灌域水均衡模型夏灌期参数率定结果(0.12)。生育期灌溉入渗补给系数采用田间水利用系数的补差值,参考黄永江等[15]在河套灌区的研究成果,试验点所在永济灌域和义长灌域田间水利用系数平均值为0.82,故生育期灌溉入渗补给系数取0.18。考虑1次灌水后超过田间持水率的部分将向下渗漏补给地下水[16],秋浇期灌溉入渗补给系数按式αi2=(I2-Δz(θf-θ0))/I2计算,其中I2为秋浇期净灌溉定额,根据刘媛超[17]提供资料推算,河套灌区现状秋浇净灌溉定额约为180 mm;Δz为土层深度,取100 cm;θf和θ0分别为体积田间持水率和秋浇前土壤平均体积含水率,分别取0.3 cm3/cm3和0.2 cm3/cm3;由此确定秋浇期灌溉入渗补给系数约为0.44。潜水蒸发系数参考王亚东[18]根据解放闸沙壕渠试验成果并考虑灌区主要土质占比得到的反映灌区总体趋势的潜水蒸发系数表,河套灌区1990―2013年地下水平均埋深为1.8 m,查得相应的潜水蒸发系数为0.121。由以上分析也可大致判断对区域净淋滤量影响程度较大的因素为地下水埋深(潜水蒸发量)和秋浇水量。

2)与示踪试验结果比较

采用水均衡法计算根系层净淋滤量,式(3)中水均衡项和参数取值如表6所示,其中水均衡项为9个试验点的平均值。经计算,河套灌区年均净淋滤量为41.6 mm,而用溴离子示踪试验得到的结果为40.8 mm,二者较为接近,2种完全不同的方法得到的结果可相互验证。一方面说明示踪试验虽各点差异较大,但多点均值结果可靠,另一方面验证了水均衡法参数取值的合理性。

表6 水均衡法计算净淋滤量数据取值

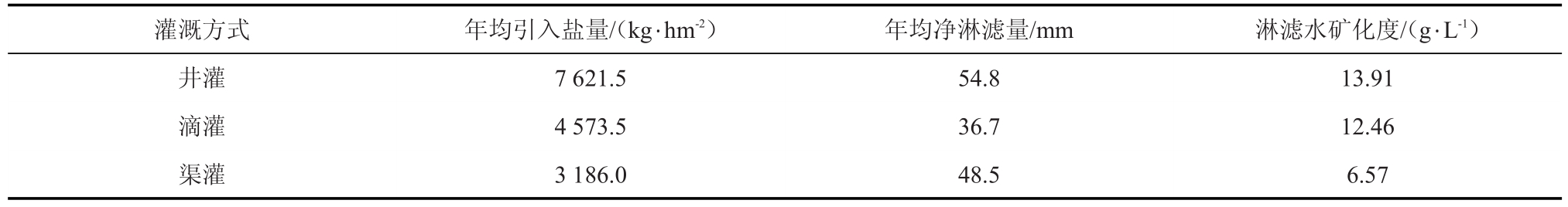

将9个试验点按灌溉方式进行分类,根据灌溉水量和水质计算该种灌溉方式年均引入盐量,根据式(4)计算根系层达到盐分均衡时的淋滤水矿化度(表7)。

表7 不同灌溉方式下的淋滤水矿化度计算结果

由表7可知,井灌、滴灌采用地下水灌溉,若维持现有灌溉制度,土壤盐分达平衡时的淋滤水矿化度接近作物耐盐极限(根层土壤溶液质量浓度为10~15 g/L[19])。渠灌的淋滤水矿化度较小,低于作物耐盐极限,因此可适当减少秋浇灌水量,使根系层土壤溶液质量浓度适当增加以节水;井灌所用地下水矿化度较大,且灌溉用水量大,引入到根系层中的盐量大,导致淋滤水矿化度较大,说明根系层土壤含盐量较高,应尽量降低过量灌溉,减少灌溉用水;滴灌较井灌引入的盐量减少了39.99%,但较小的净淋滤量导致其淋滤水矿化度仅比井灌低10.42%,需适当加大秋浇灌水量,以便充分淋洗盐分。

1)根据在河套灌区多处的人工示踪试验,得到河套灌区根系层年净淋滤量为40.8 mm,相应的变异系数为1.44,主要受土质、地下水埋深等与潜水蒸发相关的因素影响较大。地下水井灌的年净淋滤量最大,为54.8 mm;渠灌次之,为48.5 mm;滴灌最小,为36.7 mm。示踪试验得到的根系层年净淋滤量与田间水均衡分析结果41.6 mm十分接近,2种完全不同的方法可相互验证。

2)传统水均衡法估算区域净淋滤水量需要搜集大量实测资料(降雨、灌溉、水面蒸发、地下水位等),且数据精度对水均衡分析结果的影响较大,如灌溉水量等难以准确测定,这直接影响了水均衡结果的准确性。此外,传统方法所需众多参数的确定需要以前人研究结果为基础,这些研究结果本身的可靠性以及适用性有待检验。而人工示踪法所需实测资料少,净淋滤水量的计算仅依赖于试验结果,不需引入各种参数。且示踪法人为可控,灵活方便,可以有针对性地投样,以研究不同灌溉方式、不同土地利用以及不同土壤类型下的净淋滤量,便于进一步对不同条件下的根系层盐分平衡状况进行对比分析。

3)利用人工示踪方法确定根系层下边界净淋滤量,方法简单,试验及测试工作量小,得到的结果比较可靠,是一种较好的确定区域净淋滤水量、地下水潜在补给量和地下水补给量的野外试验方法。根据现状灌溉制度和测得的净淋滤水量,可以估算土壤盐分达到平衡时根系层的平均土壤含盐量。还需进一步研究根系层盐分的累积变化趋势以及适宜的淋盐水量大小。

在本试验中,由于野外条件受限,未测定试验点所在处的降雨量,对净淋滤系数的值有轻微影响。由于示踪剂指示的是土壤垂向水分运移,应避免试验点周围有侧向渗流,尽量使试验点远离渠沟塘堰等。如有可能,可将试验点设在地下水观测井附近,这样可以获取试验点处的地下水埋深情况,可以进一步分析地下水埋深对试验结果的影响。对于大区域野外试验研究,各项水文地质要素等变异性很强,且由于试验点分散,各项条件和指标不易控制和监测,为减小误差,可适当增加试验点数量并提高其分布均匀度,用较多的试验数据来得到可信度更高的结论。

参考文献:

[1]SELAOLO E T.Tracer studies and groundwater recharge assessment in the eastern fringe of the Botswana Kalahari[D].Amsterdam:Free University,1998.

[2]吴庆华,张薇,蔺文静,等.人工示踪方法评价地下水入渗补给及其优先流程度:以河北栾城和衡水为例[J].地球学报,2014,35(4):495-502.

[3]RICERC,BOWMAN RS,JAYNES D B.Percolationof waterbelowanirrigatedfield[J].SoilScienceSocietyofAmericaJournal,1986,50(4):855-859.

[4]帅品,史良胜,蔡树英,等.溴离子示踪法在华北平原地下水补给计算中的应用[J].灌溉排水学报,2014,33(2):11-16.

[5]付雯琪,翟家齐,赵勇,等.河套灌区种植结构变化对农田系统水量平衡的影响[J].灌溉排水学报,2017,36(1):1-8.

[6]于健,杨金忠,徐冰,等.内蒙古河套灌区三种水源形式滴灌发展潜力[J].中国水利,2015(19):50-53.

[7]胡宏昌,田富强,张治,等.干旱区膜下滴灌农田土壤盐分非生育期淋洗和多年动态[J].水利学报,2015,46(9):1 037-1 046.

[8]武夏宁,王修贵,胡铁松,等.河套灌区蒸散发分析及耗水机制研究[J].灌溉排水学报,2006,25(3):1-4.

[9]王旭升,岳卫峰,杨金忠.内蒙古河套灌区GSPAC水分通量分析[J].灌溉排水学报,2004,23(2):30-33.

[10]刘霞,王丽萍,张圣微,等.内蒙古河套灌区灌排水离子组成及淋洗盐分用水量评价[J].中国生态农业学报,2011,19(3):500-505.

[11]SCANLON B R,HEALY R W,COOK P G.Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge[J].Hydrogeology Journal,2002,10(1):18-39.

[12]王康,沈荣开,周祖昊.内蒙古河套灌区地下水开发利用模式的实例研究[J].灌溉排水学报,2007,26(2):29-32.

[13]SMEDEMA L K,VLOTMAN W F,RYCROFT D.Modern Land Drainage:Planning,Design and Management of Agricultural Drainage Systems[M].London:Taylor&Francis Group,2004.

[14]杨文元,郝培静,朱焱,等.季节性冻融区井渠结合灌域地下水动态预报[J].农业工程学报,2017,33(4):137-145.

[15]黄永江,孙文,屈忠义.内蒙古河套灌区田间水利用效率测试与区域分异规律[J].节水灌溉,2015(7):99-102.

[16]张志杰,杨树青,史海滨,等.内蒙古河套灌区灌溉入渗对地下水的补给规律及补给系数[J].农业工程学报,2011,27(3):61-66.

[17]刘媛超.内蒙古河套灌区秋浇灌水作用及秋浇节水潜力浅析[J].内蒙古水利,2017(5):51-52.

[18]王亚东.河套灌区节水改造工程实施前后区域地下水位变化的分析[J].节水灌溉,2002(1):15-17.

[19]张蔚榛,张瑜芳.对灌区水盐平衡和控制土壤盐渍化的一些认识[J].中国农村水利水电,2003(8):13-18.

Using Tracer to Study Salt Leaching from Root Zones in Hetao Irrigation District

YANG Xueling,ZENG Jicai,MAO Wei,SUN Guanfang,ZHANG Yuxue,YANG Jinzhong*

(State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:【Objective】The overarching objective of this study is to calculate water percolation and salt leaching from the root zone in Hetao Irrigation District.【Method】Bromide tracer experiment was conducted in Hetao Irrigation District in attempts to estimate the movement of water and salts in the root zone.【Result】The average water percolation rate estimated from the tracer experiment for the bottom of the root zone was 40.8 mm per annum,close to 41.6 mm estimated from water balance analysis.The percolation rate varied considerably between different irrigation methods,affected profoundly by the depth of groundwater table and the amount of irrigation.When groundwater with salt content of 1.0~2.5 g/L was used for irrigation,the root-zone salinity was just tolerable by plants after slats moving into and out of the root zone reached balance.【Conclusion】The current conjunctive use of groundwater and canal water in Hetao irrigation district is safe in terms of soil salinity,but the amount of irrigation needs to be increased if groundwater with high salt content is to be used for irrigation.

Key words:net leaching water;bromide tracer;Hetao irrigation district;water balance;salt balance

责任编辑:陆红飞

中图分类号:S274.1

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.2017.0415

杨雪玲,曾季才,毛威,等.基于人工示踪方法的河套灌区根系层净淋滤水量研究[J].灌溉排水学报,2018,37(7):83-90.

文章编号:1672-3317(2018)07-0083-08

收稿日期:2017-07-09

基金项目:内蒙古自治区水利科技重点项目([2014]117-2)

作者简介:杨雪玲(1994-),女。硕士研究生,研究方向为地下水与水环境。E-mail:yxl0108@126.com

通信作者:杨金忠(1953-),男。教授,博士生导师。E-mail:jzyang@whu.edu.cn