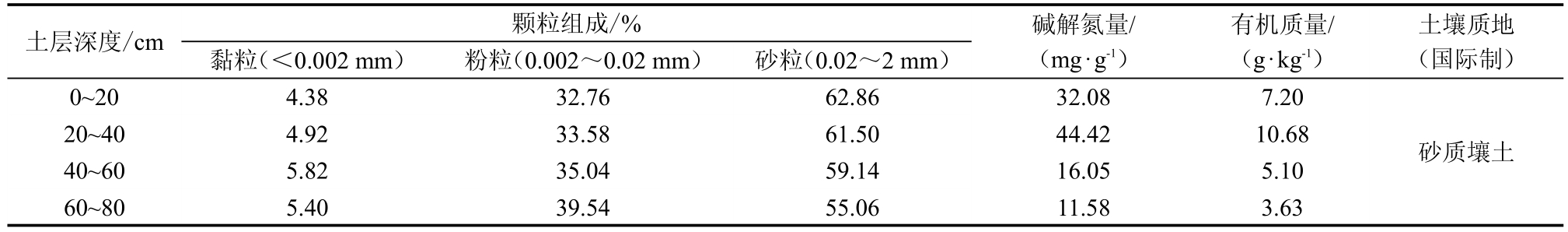

表1 土壤理化性质

土层深度/cm 0~2020~4040~6060~80颗粒组成/%黏粒(<0.002 mm)4.384.925.825.40粉粒(0.002~0.02 mm)32.7633.5835.0439.54砂粒(0.02~2 mm)62.8661.5059.1455.06碱解氮量/(mg·g-1)32.0844.4216.0511.58有机质量/(g·kg-1)7.2010.685.103.63土壤质地(国际制)砂质壤土

张瑜,冯绍元,苏童,仲昭易,王娟*

(扬州大学水利与能源动力工程学院,江苏扬州225009)

摘 要:【目的】探索新复垦区春玉米种植适宜的耕作方式。【方法】通过田间试验,设置传统耕作(CK)、地膜覆盖(FM)、秸秆深埋(BS)、地膜覆盖+秸秆深埋(F+S)4种处理,研究了不同耕作方式对土壤水肥动态及春玉米生长和产量的影响。【结果】①F+S、BS、FM处理的玉米生育期内0~20 cm与20~40 cm土层平均含水率分别比CK增加了14.4%、0.2%、13.0%和9.1%、10.7%、1.1%。②玉米苗期至灌浆期,F+S处理的20~40 cm与40~60 cm土层土壤平均有机质量比CK、FM、BS处理分别高25.2%、12.5%、8.5%和12.4%、15.6%、5.9%;F+S、BS和FM处理玉米生育期内20~40 cm与40~60 cm土层土壤平均碱解氮量分别比CK高20.7%、22.4%、7.6%和20.4%、18.7%、6.3%。③从整个生长过程来看,不同处理的玉米株高、叶面积指数、茎粗均表现为F+S处理>FM处理>BS处理>CK。F+S、BS和FM处理的玉米产量均显著高于CK(P<0.05),分别比CK提高了15.9%、10.5%、5.6%。【结论】地膜覆盖+秸秆深埋处理具有良好的蓄水增肥效果,为新复垦区春玉米的生长提供了较好的土壤环境,获得了较高产量,是新复垦区春玉米种植适宜的耕作方式。

关 键 词:新复垦区;秸秆深埋;地膜覆盖;土壤水肥;春玉米

随着城市化和工业化进程的加速,我国耕地面积逐年减少,因此通过整治和改造,重新利用由于外在因素造成破坏的土地,便成为增加可利用耕地面积的重要措施之一[1]。土地复垦的关键在于改善土壤理化性质、培肥地力,并达到保水保肥的目的。不同的覆盖方式通过改变太阳光能对地表的直接辐射以及土壤和大气间水、气、热交换,直接影响着棵间蒸发和土壤温度,进而影响土壤生物的特性、土壤有机质的分解以及土壤养分的转化与释放,最终影响作物的产量[2-3]。研究表明,地膜覆盖可以增加土壤水分,调节土壤温度,抑制地表蒸发,并将部分棵间蒸发转化为作物的有效蒸腾,同时有利于土壤矿化作用和硝化作用的进行,提高氮素利用效率,促进作物生长发育,提高产量与水分利用效率[4-6]。覆膜配施化肥在提高土壤全氮、碱解氮[7]的同时,能减少降雨对土壤的直接冲击,降低土壤颗粒分离和扩散,减少土壤侵蚀与养分的流失[8]。秸秆覆盖具有良好的蓄水保墒和调温作用,还可以培肥土壤,增加有机质、全氮、碱解氮量,促进土壤养分的有效化,达到增产效果[9-11]。同时,秸秆覆盖层可以增加地表的粗糙度,有效拦截雨水,延缓径流产生,增强雨水渗透,减少径流量和表层土壤流失量[12]。秸秆还田具有将作物在生长期间留存的养分释放到土壤、增加土壤碳储量和微生物活性,促进养分循环的作用,并通过氮素净矿化作用提高土壤氮素有效性,增加作物生长期间土壤的氮素供应能力,提高氮素利用效率[13-14]。秸秆深埋可以降低土壤体积质量,增加土壤总孔隙度[15]和水分入渗量,减缓水分向较深土层的运移过程,提高土壤的蓄水能力[16],增加秸秆层附近土壤总有机碳量[17]。已有的研究成果主要集中在地表覆盖或秸秆深埋等单一措施下,土壤表层养分在作物收获期的对比研究,而对于将秸秆深埋与地表覆盖相结合的田间复合耕作措施对作物生育期土壤水、肥动态影响的研究报道较少。为此,对比分析地膜覆盖结合秸秆深埋、秸秆深埋、地膜覆盖和传统耕作4种耕作方式下,春玉米生育期内0~100 cm土层水、肥的动态变化及作物生长特征和产量状况,揭示不同耕作方式对土壤水分、养分与春玉米生长和产量的影响,以期为新复垦区土地资源的合理开发和高效利用提供一定理论依据。

试验于2017年4—10月在扬州大学农水水文水生态试验场进行。试验田属于新复垦土地(32°20′N,119°23′E),地处北亚热带湿润气候区。本区四季分明,气候温和,常年平均气温14.8℃,冬季1月温度最低,月平均气温3.9℃,夏季7月温度最高,月平均气温为26.9℃。光照充足,年日照时间2000 h左右,年平均总辐射量4.84×106kJ/m2。全年无霜期223 d,日平均气温≥10℃以上时间为233 d。雨量充沛,年平均降水量1063.2 mm,雨日110 d。降雨的季节分布较均匀,夏季约占40.1%,冬季占13.0%,约有70%的降雨量集中在4—9月,降雨强度以中小雨为主。试验区土壤体积质量1.37 g/cm3,饱和含水率38.05%,饱和导水率8.07×10-4cm/s,土质为砂质壤土,土壤基本理化性质见表1。

表1 土壤理化性质

试验共设置地膜覆盖(FM)、秸秆深埋(BS)、秸秆深埋+地膜覆盖(F+S)3个处理并以传统耕作作为对照(CK),每个处理3次重复,共设置12个小区,每个小区面积10 m2(5 m×2 m),小区的东西二侧人工开沟,沟为矩形,宽约50 cm,沟深约30 cm。本试验中的地膜覆盖采用全地表覆盖方式,即选用120 cm宽的地膜平铺覆膜,膜与膜间不留空隙,相接处用土压住地膜,每隔100 cm压土腰带。秸秆深埋处理选用当地较易获取的水稻秸秆,在秸秆深埋前先将小区内的土壤用铁锹按0~20 cm和20~35 cm层依次取出,然后将经机械打碎至3~6 cm长的水稻秸秆均匀铺设在距地表35 cm处,用量18000 kg/hm2,最后将挖出的土壤按原层次回填、压实。秸秆深埋+地膜覆盖处理是在秸秆深埋的基础上加覆地膜。春玉米品种为郑单11号,株行距分别为40 cm和50 cm。在播种前施底肥,选用N、P2O5、K2O质量比为15∶15∶15、总养分≥45%的复合肥料,施肥量按657 kg/hm2的标准。于2017年4月15日播种,7月26日收获,全生育期共101 d。除耕作方式不同外,其他田间措施如灌溉、施肥等均采用统一的标准管理,其中灌溉方式为漫灌。

试验期间,在玉米播前、苗期(4月27日)、拔节期(5月25日)、降雨前(6月3日)、降雨后(6月15日)、灌浆期(6月27日)、收获期在2行玉米中间膜下随机位置处通过土钻采集土壤样品,取土深度为1 m,分7层:0~10、10~20、20~30、30~40、40~60、60~80、80~100 cm。将土壤样品带回实验室测定土壤含水率与养分。采用烘干法测定土壤含水率,将土样自然风干、磨碎、过筛后,采用重铬酸钾容量法测定有机质,用碱解扩散法测定碱解氮。玉米播种后25 d,在每个小区选取有代表性的玉米3株,每10 d用钢卷尺测定株高、叶片的长度和宽度,并采用估算法计算叶面积指数;用数显游标卡尺测定茎粗。玉米收获时,每个处理选取8个穗测定穗长、穗粗、百粒质量、穗行数、行粒数;同时选取10株玉米穗进行脱粒,晒干后称取质量;从测产的玉米粒中每个处理随机取6个重复,每个重复100粒分别称质量,取其平均数作为各处理的百粒质量。

采用Excel 2007进行数据处理并绘制图表,SPSS19.0进行相关数据单因素方差分析(ANOVA)分析,LSD法显著性检验(p<0.05)。

不同土层土壤含水率随时间的变化如图1所示。从图1可以看出,0~20 cm土层,在玉米播种—拔节期,F+S、FM处理的土壤含水率明显较高。在6月15日,各处理表层土壤含水率出现1次高峰值,之后土壤含水率迅速降低。在玉米生长中后期,不同处理间的差异变小。收获时F+S、FM处理表层土壤水分均高于CK,而BS处理表层土壤水分低于CK。各处理之间以F+S处理土壤含水率最高;F+S、BS、FM处理玉米生育期内0~20 cm土层平均含水率分别比CK增加了14.4%、0.2%、13.0%,其中F+S、FM处理显著高于CK(p<0.05),F+S和FM处理、BS处理和CK间差异不显著。20~40 cm土层,不同覆盖处理玉米生育期内土壤水分变化趋势基本一致,且F+S、BS处理一直高于FM处理、CK。F+S、BS、FM处理玉米生育期内土壤平均含水率分别比CK增加了9.1%、10.7%、1.1%,其中F+S、BS处理与CK差异显著(p<0.05),FM处理与CK无显著性差异。40~60 cm土层,土壤含水率变化趋势与20~40 cm土层变化趋势基本一致。玉米收获后,F+S、BS、FM处理土壤含水率分别比CK增加了12.1%、9.4%、7.0%,F+S处理与CK差异显著(p<0.05)。玉米生育前期降雨较少(5月降雨量58.9 mm),中后期降雨较多(6月、7月共降雨212.4 mm),F+S、BS、FM、CK处理拔节期—灌浆期60~100 cm土层平均含水率与各自苗期—拔节期相比分别增加了6.43%、2.64%、6.56%、3.68%。

图1 玉米生育期各处理不同土层含水率动态变化

图2 为春玉米生育期内各处理不同土层土壤碱解氮动态变化,其中3月31日的土壤碱解氮量为本底值。从图2可看出,0~20 cm土层,拔节期土壤碱解氮量出现第1次高峰,F+S、BS处理下土壤碱解氮量分别比CK高45.2%、31.5%,而FM处理下土壤碱解氮量较CK降低24.8%,之后土壤碱解氮量出现第2次高峰。常规施肥情况下,F+S、BS、FM、CK处理在玉米收获期,土壤碱解氮量与各自播前相比分别增加了64.8%、80.6%、39.0%、48.1%;玉米收获期,秸秆深埋结合地膜覆盖与秸秆深埋处理下,土壤碱解氮量明显高于地膜覆盖和不覆盖处理。从玉米整个生育期来看,0~20 cm土层,F+S和BS处理玉米土壤平均碱解氮量分别比CK增加了19.5%、18.4%,FM处理比CK降低了10.0%。20~40 cm土层,F+S、BS和FM处理玉米生育期内土壤平均碱解氮量分别比CK增加了20.7%、22.4%、7.6%。40~60 cm土层,F+S、BS和FM处理分别比CK增加了20.4%、18.7%、6.3%。各处理60~100 cm土层土壤碱解氮量在玉米生育中期差异较大,其他时期差异较小。

图2 玉米生育期各处理不同土层碱解氮动态变化

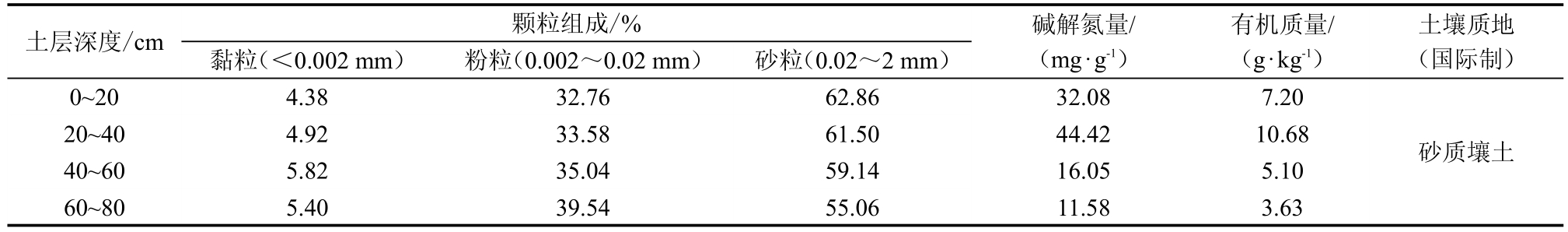

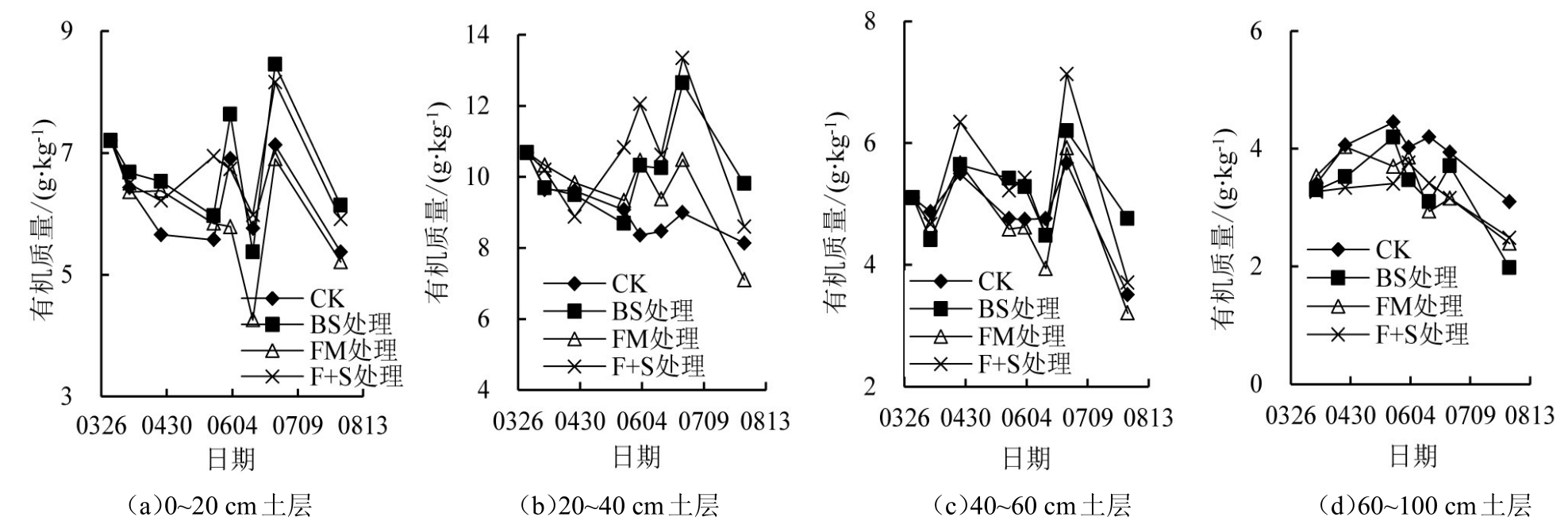

图3 为春玉米生育期内不同处理下不同土层土壤有机质动态变化,其中3月31日的土壤有机质量为本底值。从图3可看出,对于不同的处理,土壤有机质量整体表现为上层(0~40 cm)先随深度的增加而增加,至20~40 cm土层处达到最大值,之后随土层深度的增加而减小,且上层(0~40 cm)土壤有机质量高于深层(40~100 cm)土壤。0~20 cm土层,各处理土壤有机质量在玉米拔节期前无明显变化,随后下降,在灌浆期升高,收获期略低于播前水平。与CK、FM处理相比,BS、F+S处理条件下土壤有机质量总体较高。玉米生育期内地膜覆盖下,0~20 cm土层土壤有机质量较其他处理低。20~40 cm土层,F+S处理土壤有机质量开始增加的时间早于BS处理,如F+S处理土壤有机质量从苗期开始增加,BS处理从拔节期开始增加。20~40 cm和40~60 cm土层土壤有机质量在玉米生育期内基本表现出F+S、BS处理高于FM处理、CK的变化趋势。玉米苗期—灌浆期,F+S处理20~40 cm与40~60 cm土层土壤有机质量比CK、FM、BS处理分别高25.2%、12.5%、8.5%和12.4%、15.6%、5.9%。60~100 cm土层,CK土壤有机质量均高于F+S、BS、FM处理。

图3 玉米各生育期不同处理不同土层有机质动态变化

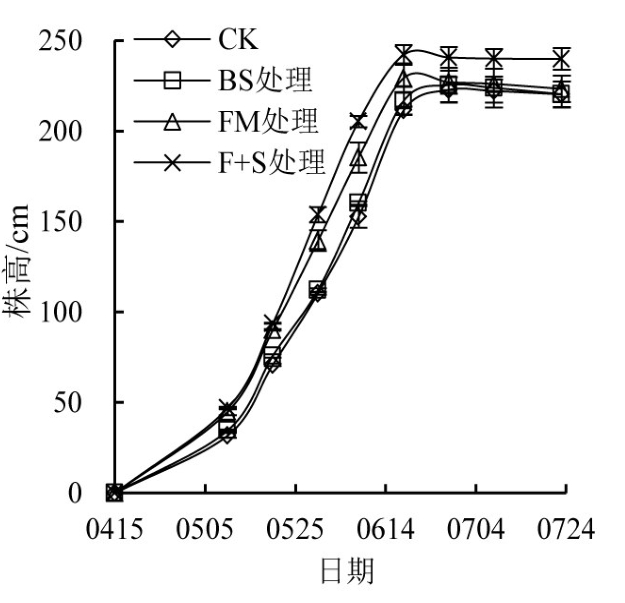

图4 为不同处理下玉米株高的变化。由图4可以看出,不同覆盖处理玉米生育期内株高变化趋势基本一致,主要变现为在玉米抽雄期前,植株生长迅速,株高增长最快,抽雄期后株高出现小幅度的降低,直到后期基本维持不变。不同覆盖处理对玉米株高的影响较大,玉米抽雄期,F+S、FM、BS处理株高比CK分别增加了14.5%、8.4%、2.5%,且F+S、FM处理与CK差异显著(p<0.05),BS处理与CK无显著性差异。

图4 不同处理下玉米株高变化

图5为不同处理下玉米叶面积指数的变化。由图5可以看出,玉米苗期至抽雄期叶面积增加迅速,而生育后期随玉米的灌浆成熟,叶面积指数大幅降低。从玉米苗期至抽雄期,F+S、FM、BS处理叶面积指数均显著高于CK(p<0.05),分别比CK增加了57.2%、43.6%、20.2%;叶面积指数达到最大值时,F+S、FM、BS处理分别比CK增加了15.5%、9.2%、4.8%,但其中只有F+S处理与CK达到显著性差异水平(p<0.05)。

图5 不同处理下玉米叶面积指数变化

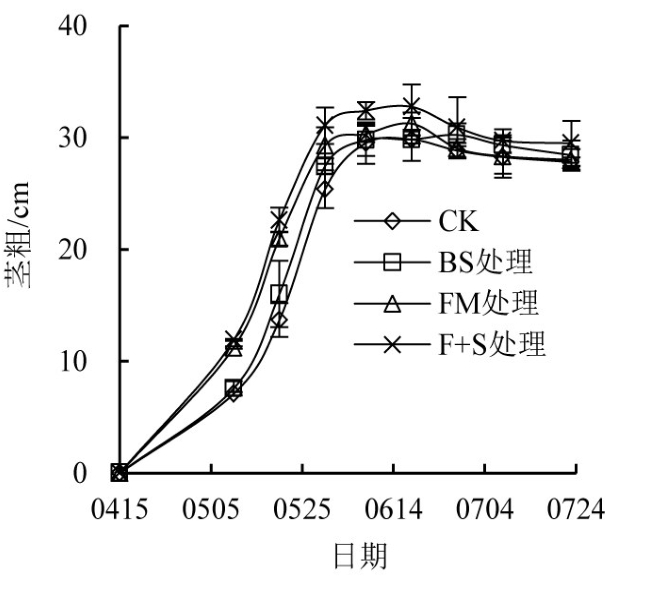

图6为不同处理下玉米茎粗的变化。由图6可以看出,各处理玉米茎粗的变化趋势与玉米株高和叶面积指数的变化趋势相似。在玉米生长过程中,玉米茎粗的变化表现出先增加后减小的变化趋势。在玉米抽雄期前,各处理玉米茎粗的增长速度先快后慢。玉米整个生育期,不同处理玉米茎粗整体表现为F+S处理>FM处理>BS处理>CK,且F+S、FM处理与CK达显著性水平(p<0.05),BS处理与CK无显著性差异。

图6 不同处理下玉米茎粗变化

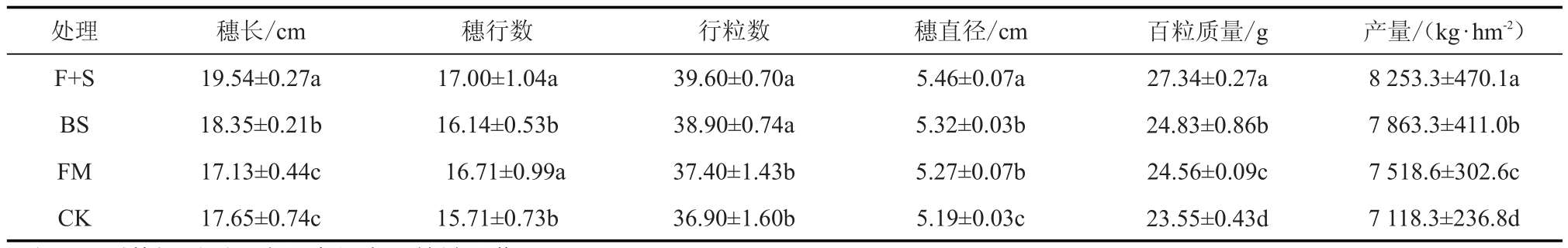

表2为不同覆盖条件下春玉米产量及其构成因素。由表2可以看出,F+S、BS和FM处理穗长、穗行数、行粒数、穗直径均高于CK,且F+S处理和CK各指标均存在显著性差异(p<0.05)。不同覆盖处理下玉米的百粒质量和产量均达到显著性差异水平(p<0.05)。F+S、BS和FM处理百粒质量与产量均高于CK,且F+S处理的增产效果最好,F+S、BS和FM处理百粒质量分别比CK增加了16.1%、5.4%、4.3%,产量分别比CK增加了15.9%、10.5%、5.6%。

表2 不同覆盖条件下春玉米产量及其构成因素

注 同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。

秸秆深埋可以改变土壤结构,影响土壤水分入渗与蒸发过程,从而使作物根系对水分的吸收利用受到影响。李波等[18]研究了深埋秸秆周围土壤水分动态变化规律,结果表明,深埋秸秆能够提高土壤对雨水的拦蓄能力,具有良好的持续保墒能力。李慧琴等[19]研究发现秸秆隔层对0~40 cm土壤含水率的影响较大,且在玉米生长后期,因作物生长较快需要消耗大量的水分,而秸秆隔层阻碍了土壤毛管的输水作用,导致秸秆隔层处理0~40 cm土壤含水率明显低于对照。张俊鹏等[20]研究发现地膜覆盖可以提高夏玉米生育期0~40 cm土层含水率。赵永敢等[21]研究了地膜覆盖结合秸秆深埋对土壤水分动态的影响,结果表明地膜覆盖结合秸秆深埋对作物耕层具有持续保墒的效果,在作物的前中期效果最显著。本试验中,土壤含水率主要受降雨、耕作方式和作物耗水等因素的影响。玉米收获期各处理0~20 cm土层含水率F+S处理>FM处理>CK>BS处理,主要是因为地膜覆盖隔断了土壤与大气的联系,有效抑制了土壤水分的蒸发,提高了表层土壤含水率;而深埋秸秆增加了土壤的入渗率,使水分下渗到下层土壤中,且深埋秸秆提高了土壤孔隙度,加速了土壤表层水分的蒸发,从而降低了表层土壤含水率[22]。F+S处理玉米生育期0~40 cm土层土壤平均含水率显著高于CK(p<0.05),说明F+S处理可以将玉米生育期的降雨积蓄在0~40 cm土层,且具有持续保墒作用,为玉米生长提供充足的水分保障,这与赵永敢等[21]研究结果一致。张帅等[23]研究发现秸秆深埋有利于提高土壤的蓄水效果,且距离秸秆深埋处越近土壤含水率越大。本研究结果表明,秸秆深埋有利于提高20~60 cm土层含水率,收获期结果显示,秸秆深埋情况下,无论覆膜与否,土壤含水率均高于CK,这与前人研究结果基本一致。另外,试验中,降雨对土壤含水率的影响较大,玉米生育前期降雨较少,上层土壤水分无法满足作物生长需求,各处理深层土壤(60~100 cm)水分通过毛管力作用上移补充作物根层水分,以满足作物生长对水分的需求,中后期(6、7月)降雨量增加,有效补充了土壤水库,使60~100 cm土层水分整体高于前期。

作物秸秆作为一种可再生、可直接利用的有机资源,其含有大量的有机质以及作物生长所必需的氮、磷、钾元素及其他微量元素[24],合理还田可以起到培肥地力的作用。试验结果表明,在常规施肥的情况下,各处理在玉米收获期0~20 cm土层土壤碱解氮量较播前均有增加,且收获期土壤碱解氮量BS处理>F+S处理>CK>FM处理。说明秸秆还田可以将作物在生长期间留存的养分物质回归土壤,增加作物种植期间土壤氮素供应能力,这与Tosti等[14]研究结果一致。F+S、BS和FM处理玉米全生育期内20~60 cm土层土壤平均碱解氮量均高于CK;这说明在常规施肥的基础上,秸秆深埋在土壤中腐烂分解后可以发挥其供氮能力,有利于土壤供氮能力的提高和土壤氮素的累积,这与沈佳音等[25]研究结果一致;地膜覆盖通过降低土壤无机氮的淋洗损失,也可以增加土壤碱解氮量。李世朋等[7]研究了施肥与地膜覆盖互作对土壤肥力的影响,结果表明覆膜后施用化肥可以提高土壤碱解氮量,这与本研究结果一致。

地膜覆盖处理土壤有机质量在玉米生育期呈下降的趋势,且总体的量低于其他处理,这可能是由于地膜覆盖提高了土壤温度,增强了土壤微生物活性,从而加快了有机质的分解和养分释放,导致有机质量降低[26]。F+S处理在玉米关键生育期20~60 cm土层土壤平均有机质量较其他处理均有不同程度的提高。主要是由于F+S处理良好的蓄水保墒与增温作用,有利于微生物的活动,加快了秸秆的腐解;且秸秆深埋为土壤微生物活动提供了充足的能量和碳源,增强了各种微生物的活性,微生物在秸秆附近大量繁殖,形成土壤微生物活动层,加速了秸秆中有机态养分的释放,提高了土壤有机质量[27]。王胜楠等[17]研究了秸秆集中深还田对土壤有机碳组分的影响,结果表明秸秆深埋可以增加秸秆层附近土壤中有机碳量,这与本研究结果基本一致。

王磊等[28]研究发现地膜覆盖在平水年能够显著增加春玉米的产量。孙杨等[29]研究发现地膜覆盖后的玉米籽粒产量、穗长、行粒数、百粒质量均显著高于不覆膜。王喜艳等[15]研究发现秸秆深埋能够提高玉米叶面积和叶绿素量,促进光合作用,进而提高玉米产量。殷涛等[30]研究了秸秆覆盖与地膜覆盖相结合对玉米生长的影响,结果表明,免耕秸秆地膜双覆盖处理不但具备了免耕覆盖的蓄水保墒优点,而且还通过地膜覆盖显著地改善了土壤表层的热量条件,解决了免耕秸秆覆盖造成的早期低温对作物生长的不利影响,显著提高了玉米的产量。该试验研究的3种覆盖耕作措施均可以提高玉米的株高、叶面积指数、茎粗以及产量,且F+S处理对作物生长的促进作用以及增产效果最好。主要是由于地膜覆盖可减少土壤热量损失,提高土壤表层温度和湿度,改善耕层土壤水热状况,活化土壤养分;秸秆深埋切断了土壤毛细管的连通性,减缓了土壤水下渗到秸秆以下土层的速率,延长了积水在秸秆层以上土体的蓄积时间,同时提高了土壤孔隙度和土壤的饱和导水率,使更多的水分入渗到土壤中,有效提高了土壤的贮水功能,且秸秆深埋还可以提高土壤有机质和碱解氮量,改善土壤养分状况。秸秆深埋结合地膜覆盖可以综合发挥二者的优势,为作物生长提供良好的生长环境。本试验研究进一步证实了秸秆还田与地膜覆盖复合措施在改善土壤水肥状况和提高作物产量方面,不仅在常规耕地作物种植中效果显著,而且在新复垦区玉米种植中效果也较好。

秸秆深埋与地膜覆盖复合措施可以综合发挥地膜覆盖抑蒸保墒和秸秆深埋对水分的有效截留作用,有效调控、优化土壤水分分布,提高0~60 cm土层含水率,满足玉米生长对水分的需求。秸秆深埋与地膜覆盖复合措施可以增加0~60 cm土层土壤有机质、碱解氮量,保证土壤养分的供应,促进玉米的生长发育。秸秆深埋与地膜覆盖复合措施营造的良好的土壤条件,有利于新复垦区作物的生长,显著提高了作物产量。秸秆深埋与地膜覆盖复合措施下综合肥力水平较高,还增加了土壤的覆盖程度,有效保蓄了土壤水分,从而提高作物产量,对新复垦区土地的合理利用具有实际意义。

参考文献:

[1]中国国土资源部.国土资源公报[R].北京:中国国土资源部,2017.

[2]卜玉山,苗果园,周乃健,等.地膜和秸秆覆盖土壤肥力效应分析与比较[J].中国农业科学,2006,39(5):1069-1075.

[3]王丽学,李振鹏,刘四平,等.玉米在不同覆盖方式处理下的土壤水温差异[J].江苏农业科学,2016,44(3):82-84.

[4]LIU Jianliang,ZHU Lin,LUO Shasha,et al.Response of nitrous oxide emission to soil mulching and nitrogen fertilization in semi-arid farmland[J].Agriculture Ecosystems&Environment,2014,188(5):20-28.

[5]门旗,李毅,冯广平.地膜覆盖对土壤棵间蒸发影响的研究[J].灌溉排水学报,2003,22(2):17-20,25.

[6]胡敏,苗庆丰,史海滨,等.不同地膜覆盖对春玉米生长发育及水分利用效率的影响[J].干旱区资源与环境,2017,31(2):173-177.

[7]李世朋,蔡祖聪,杨浩,等.长期定位施肥与地膜覆盖对土壤肥力和生物学性质的影响[J].生态学报,2009,29(5):2489-2498.

[8]林超文,罗春燕,庞良玉,等.不同耕作和覆盖方式对紫色丘陵区坡耕地水土及养分流失的影响[J].生态学报,2010,30(22):6091-6101.

[9]王文达,霍轶珍,韩翠莲.不同覆盖方式对土壤水肥热状况及玉米产量的影响[J].节水灌溉,2017(7):38-41.

[10]李玉鹏,贾志宽,杨保平,等.秸秆覆盖量对半干旱区旱作春玉米生长及水分利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2010,29(1):117-120.

[11]杨东,李新举,王梅.秸秆覆盖对滨海盐渍土土壤养分的影响[J].水土保持学报,2016,30(3):159-164.

[12]JORDAN A,ZAVALA L M,GIL J.Effects of mulching on soil physical properties and runoff under semi-arid conditions in southern Spain[J].Catena,2010,81(1):77-85.

[13]LOU Yilai,XU Minggang,WANG Wei,et al.Return rate of straw residue affects soil organic C sequestration by chemical fertilization[J].Soil&Tillage Research,2011,113(1):70-73.

[14]TOSTI G,BENINCASA P,FARNESELLI M,et al.Green manuring effect of pure and mixed barley-hairy vetch winter covercrops on maize and processing tomato N nutrition[J].European Journal ofAgronomy,2012,43(3):136-146.

[15]王喜艳,窦森,张恒明,等.玉米秸秆持水深埋对辽西瘠薄耕地土壤养分及玉米产量的影响[J].西北农业学报,2014,23(5):76-81.

[16]乔海龙,刘小京,李伟强,等.秸秆深层覆盖对水分入渗及蒸发的影响[J].中国水土保持科学,2006(2):34-38.

[17]王胜楠,邹洪涛,张玉龙,等.秸秆集中深还田对土壤水分特性及有机碳组分的影响[J].水土保持学报,2015,29(1):154-158.

[18]李波,陈天助,姚名泽,等.东北半湿润地区深埋秸秆周围土壤水分的动态变化[J].灌溉排水学报,2016,35(9):51-55.

[19]李慧琴,王胜利,郭美霞,等.不同秸秆隔层材料对河套灌区土壤水盐运移及玉米产量的影响[J].灌溉排水学报,2012,31(4):91-94.

[20]张俊鹏,刘祖贵,孙景生,等.不同水分和覆盖处理对土壤水热和夏玉米生长的影响[J].灌溉排水学报,2015,34(2):25-28,60.

[21]赵永敢,李玉义,胡小龙,等.地膜覆盖结合秸秆深埋对土壤水盐动态影响的微区试验[J].土壤学报,2013,50(6):1129-1137.

[22]李芙荣,杨劲松,吴亚坤,等.不同秸秆埋深对苏北滩涂盐渍土水盐动态变化的影响[J].土壤,2013,45(6):1101-1107.

[23]张帅,孔德刚,常晓慧,等.秸秆深施对土壤蓄水能力的影响[J].东北农业大学学报,2010,41(6):127-129.

[24]劳秀荣,孙伟红,王真,等.秸秆还田与化肥配合施用对土壤肥力的影响[J].土壤学报,2003,40(4):618-623.

[25]沈佳音,张悟民.稻秆深施与面施对养分释放的影响及其增产效果[J].土壤肥料,1999(3):42-43.

[26]卜玉山,邵海林,王建程,等.秸秆与地膜覆盖春玉米和春小麦耕层土壤碳氮动态[J].中国生态农业学报,2010,18(2):322-326.

[27]王应,袁建国.秸秆还田对农田土壤有机质提升的探索研究[J].山西农业大学学报(自然科学版),2007(S2):120-121,126.

[28]王磊,樊廷录,赵刚,等.地膜覆盖对不同株型春玉米产量和水分利用效率的影响[J].灌溉排水学报,2018,37(1):16-20.

[29]孙扬,郭占全,吴春胜.地膜覆盖对玉米产量及干物质特性的影响[J].灌溉排水学报,2016,35(6):72-75.

[30]殷涛,何文清,严昌荣,等.地膜秸秆双覆盖对免耕种植玉米田土壤水热效应的影响[J].农业工程学报,2014,30(19):78-87.

Impact of Different Tillage on Dynamics of Soil Moisture and Nutrient and the Growth of Spring Maize in Newly Reclaimed Land

ZHANG Yu,FENG Shaoyuan,SU Tong,ZHONG Zhaoyi,WANG Juan*

(School of Hydraulic,Energy and Power Engineering,Yangzhou University,Yangzhou 225009,China)

Abstract:【Objective】The purpose of this paper is to study experimentally the change in soil moisture and nutrients under different tillage,as well as their consequent impacts on growth and yield of spring maize grown in reclaimed land.【Method】 Field experiments were carried out under four tillage practices:traditional tillage(CK),plastic film mulching(FM),straw incorporation(BS),and straw incorporation with plastic film mulching(F+S).In each treatment,we measured changes in soil water,soil fertility and maize yield.【Result】①Compared to CK,the average water contents in 0~20 cm and 20~40 cm under F+S,BS and FM increased by 14.4%and 0.2%,13.0%and 9.1%,10.7%and 1.1%respectively during the growth season of the maize.②Compared to CK,FM and BS,F+S increased the average soil organic matter contents in 20~40 cm and 40~60 cm by 25.2%and 12.5%,8.5%and 12.4%,15.6%and 5.9%,respectively,from seedling stage to filling stage.Available nitrogen in 20~40 cm and 40~60 cm under F+S,BS and FM increased by 20.7%and 22.4%,7.6%and 20.4%,18.7%and 6.3%respectively,compared to CK during the growth season.③The impacts of different treatments on plant height,leaf area index and stem diameter ranked in F+S>FM>BS>CK.The yields under F+S,BS and FM was significantly higher than that under CK,increasing by 15.9%,10.5%and 5.6%respectively.【Conclusion】Among all treatments,F+S appeared to be the best in improving soil water storage and nutrients,thereby offering a suitable cultivation method for sustaining spring maize production in newly reclaimed lands.

Key words:newly reclamation land;straw incorporation;plastic film mulching;soil water and fertility;spring maize

责任编辑:白芳芳

中图分类号:S271

文献标志码:A

doi:10.13522/j.cnki.ggps.20180061

张瑜,冯绍元,苏童,等.不同耕作方式下新复垦区春玉米试验研究[J].灌溉排水学报,2018,37(8):64-70.

文章编号:1672-3317(2018)08-0064-07

收稿日期:2018-01-18

基金项目:江苏省自然科学基金项目(BK20160471);扬州大学科研基金项目(x20170545);国家自然科学基金项目(51609209)

作者简介:张瑜(1993-),男。硕士研究生,主要从事节水灌溉技术与农业水土环境研究。E-mail:wh_zhangyu@163.com

通信作者:王娟(1988-),女。讲师,硕士生导师,博士,主要从事农业水土资源高效利用研究。E-mail:blesswangj@163.com