0 引言

干旱和洪涝灾害是世界上普遍发生的气象灾害。近年来,随着全球气候变暖愈发强烈,全球范围内的干旱问题日趋严重。由于极端降水事件时有发生,旱涝灾害发生频率、范围和强度呈上升趋势,对经济的发展和人们的生活产生不利的影响[1]。研究表明,20世纪以来,特别是近半个世纪以来全球气候变暖趋势显著,气候变暖导致降水、气温等极端事件发生次数增多,旱涝灾害频次和强度增加[2]。

江汉平原是中国重要的商品粮基地,河网稠密且地势低洼,四周雨水汇入和本地强降水形成外洪内涝,极易发生洪涝灾害,历史上被称为湖北的“水袋子”,是很有代表性的涝渍地分布区[3]。洪涝灾害给湖北省农业造成重大损失,威胁国家粮食安全[4]。该地区农业生产受干旱影响较少,但也有研究表明其发生过高温干旱天气严重危害了当地农业生产[5]。因此,充分研究在全球变暖背景下的旱涝灾害规律,对该地区维护粮食安全,促进经济社会的可持续发展等具有极其重要的意义。常用的气象旱涝评价指标包括降水距平百分率、Z指标、标准化降水指数(SPI)以及帕默尔指数(PDSI)等[6-8]。但是由于旱涝定义的主观性,不同地区、不同领域使用不同尺度的指标,降低了旱涝等级的可比性和旱涝监测的连续性。近年来,众多学者从降水、蒸散量等方面运用气象旱涝指数分析了旱涝演变特征,主要分为2类:一类是研究降水量的分布规律,以SPI为代表,另一类是研究形成旱涝的各个物理过程,以帕默尔指数(PDSI)为代表。PDSI主要适用于干旱、半干旱区域,在旱涝等级界定上有主观因素,在判断极端情况时可能会滞后几个月且计算过程复杂、参数区域性太强[9];SPI能较好地反映旱涝强度和持续时间,但其仅考虑降水资料,未考虑影响旱涝其他因素,如温度、蒸散等[10]。在全球变暖的背景下,气温升高导致的蒸散发作用增强已不容忽视[11]。有学者在SPI的基础上构建了新的适用于气候变暖背景下旱涝监测与评估的气候指数SPEI[12],该指数融合了PDSI对蒸散的响应及SPI空间一致性、多时间尺度且具有计算简单的优点,并在全球各区域的应用检验中得到了很好的验证。因此,利用SPEI研究湖北省江汉平原旱涝规律,寻求江汉平原旱涝规律和趋势,并做相关预测,为防灾减灾和该区域农业生产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

江汉平原介于北纬29°26′—31°37′,东经111°14′—114°36′之间,面积约4.6万km2。地势低平,大部分地区海拔在35 m以下。属亚热带季风性气候,年均日照时间约2 000 h,年太阳辐射总值约4 600~4 800 MJ/m²。无霜期约240~260 d,10℃以上持续期约230~240 d,活动积温5 100~5 300℃。降水量年均1 100~1 300 mm,降水量的70%集中在每年的4—9月。春、秋季节常发生低湿阴雨,初夏易遭洪涝;伏、秋干旱频次较多。

1.2 数据来源

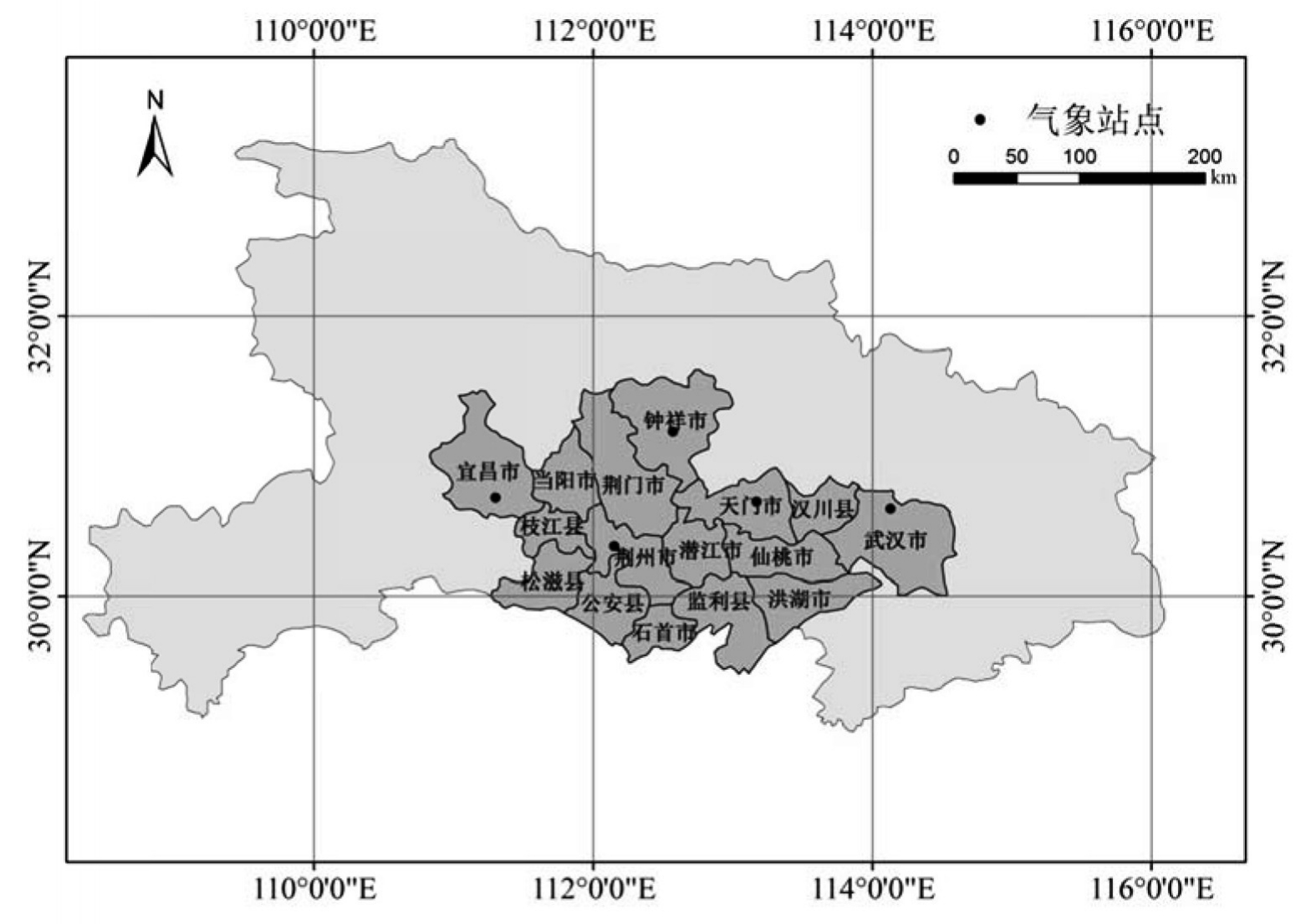

借鉴江汉平原的划分标准[13],选取研究区域内的基准站点和基本站点,即钟祥(基准站)、宜昌(基本站)、荆州(基本站)、天门(基本站)、武汉(基本站)的气象数据,包括1960—2015年的每日最低气温、平均气温、最高气温、相对湿度、风速(10 m高度)、日照时间、蒸发量和降雨量。气象数据来源于中国气象局气象信息中心(http://www.cma.gov.cn/)。气象站分布见图1。

图1 研究区气象站点分布

1.3 SPEI计算过程

1)采用FAO推荐的Penman-Monteith方法计算潜在蒸散量(PET)[14];

2)计算逐月降雨量与蒸散量的差值(Di);

3)利用三参数的log-logistic概率分布对降水量与蒸散量的差值Di正态化处理,求得相应的SPEI;

4)对累积概率密度进行标准化,当累积概率P≤0.5时![]() 中 :c0=2.515517,c1=0.802853,c2=0.010328,d1=1.432788,d2=0.189269,d3=0.001308;当 P>0.5 时 ,

中 :c0=2.515517,c1=0.802853,c2=0.010328,d1=1.432788,d2=0.189269,d3=0.001308;当 P>0.5 时 ,![]()

SPEI-1计算该月SPEI时仅考虑当月的水分情况,SPEI-3包括当月在内的前3个月水分情况,SPEI-12依次类推。通常不同时间尺度的SPEI针对不同的研究范畴。以12月的SPEI-12代表该年度的旱涝强度。兹采用5月的SPEI-3研究春季的旱涝情况,8月的SPEI-3研究夏季的旱涝情况,11月的SPEI-3研究秋季的旱涝情况,2月的SPEI-3研究冬季的旱涝情况。

1.4 SPEI干旱等级划分

根据相关研究,将旱涝程度划分为9个等级[15],具体见表1。

表1 旱涝等级划分标准

旱涝等级SPEI特旱SPEI≤-2.0重旱-2.0<SPEI≤-1.5中旱-1.5<SPEI≤-1.0轻旱-1.0<SPEI≤-0.5正常-0.5<SPEI≤0.5轻涝0.5<SPEI≤1中涝1.0<SPEI≤1.5重涝1.5<SPEI≤2.0特涝SPEI>2.0

1.5 Mann-Kendall(MK)突变检验及趋势分析

非参数MK检验[16]是分析水文气象时间序列趋势和突变检验最常用的方法之一。假设时间序列是稳定的、独立的并具有相同的连续分布。MK突变检验采用Matlab处理。构建秩序列[17]![]() 2,…,n,式中:E(Sk)和 D(Sk)为累计数Sk的均值和方差。当 x1,x2,…,xn相互独立,且有相同连续分布时,

2,…,n,式中:E(Sk)和 D(Sk)为累计数Sk的均值和方差。当 x1,x2,…,xn相互独立,且有相同连续分布时,![]() 标准正态分布,是按照时间序列X的顺序x1,x2,…,xn计算出的统计量序列,给定显著性水平α,如果|UFi|>Uα,表明该序列存在显著性变化。将时间序列的逆序列xn,xn-1,…,x1,重复上一过程得到UBk,k=n,n-1,…,1,UB1=0,使得UBk=-UFk。置信度范围内UBk和UFk线的交点即为X时间序列的突变点。

标准正态分布,是按照时间序列X的顺序x1,x2,…,xn计算出的统计量序列,给定显著性水平α,如果|UFi|>Uα,表明该序列存在显著性变化。将时间序列的逆序列xn,xn-1,…,x1,重复上一过程得到UBk,k=n,n-1,…,1,UB1=0,使得UBk=-UFk。置信度范围内UBk和UFk线的交点即为X时间序列的突变点。

MK趋势分析采用R语言中的rkt程序包,趋势检验采用Sen斜率。如果时间序列x存在明显的线性趋势,则其真实的斜率k(单位时间内的变化量)可以利用文献[18]提出的一种非参数方法估计。

1.6 马尔柯夫链模型

马尔柯夫过程是研究事物的状态及状态转移规律理论,是通过对不同状态的初始概率及状态之间的转移概率关系确定状态的变化趋势,以达到预测未来的目的。由于干旱和洪涝都是一种随机的过程,所以用马尔柯夫链模型预测旱涝时间序列的状态变化是可行的,气象研究中也常常用到该模型[19-20]。在某一年的旱涝状态XT只与前一年的状态XT-1变化有关,而与XT-1之前的状态无关的情况下,可以采用马尔柯夫链模型研究旱涝情况。马尔科夫链模型为:

式中:Q为转移概率矩阵,马尔柯夫过程稳定性和无后效性的特点的关键在于转移矩阵的确定, 中Qij为旱涝状态i转变为旱涝状态j的转移概率,须满足2个基本条件:Qij∈[0,1],∑Qij=1。

中Qij为旱涝状态i转变为旱涝状态j的转移概率,须满足2个基本条件:Qij∈[0,1],∑Qij=1。

2 结果与分析

2.1 季节SPEI趋势变化及突变检验

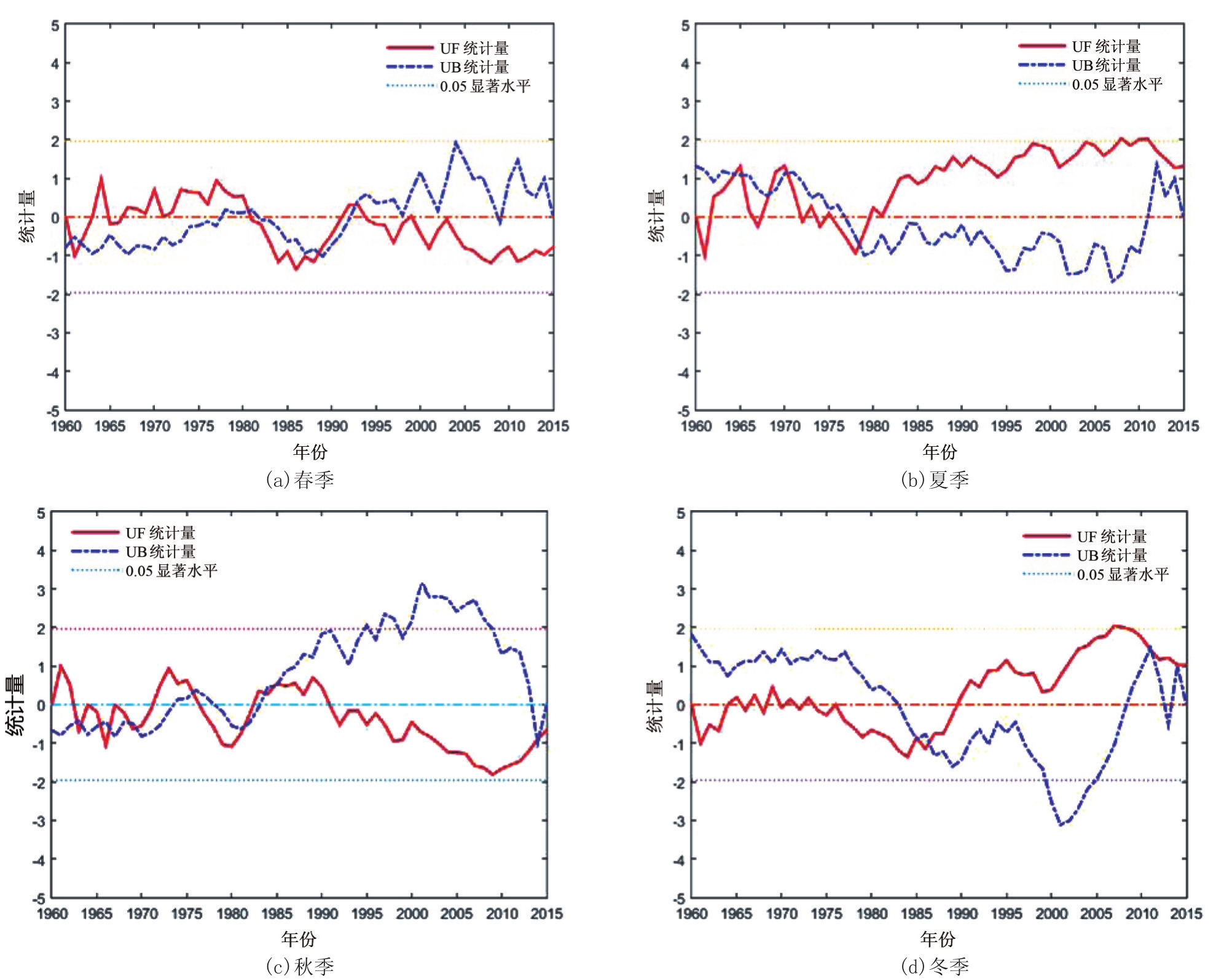

5个站季节SPEI均值的MK突变检验结果见图2。由图2可知,春季SPEI呈先上升后持续下降的趋势,但是变化趋势均在0.05显著性水平临界线内。1992年,UF与UB曲线相交,且满足显著性水平0.05,说明了春季SPEI自1992年突变向干旱方向发展。夏季SPEI自1978年突变向洪涝方向发展。秋季SPEI自1985年突变向干旱方向发展。冬季SPEI自1987年突变向洪涝方向发展。

图2 近56年季节SPEI值MK突变检验

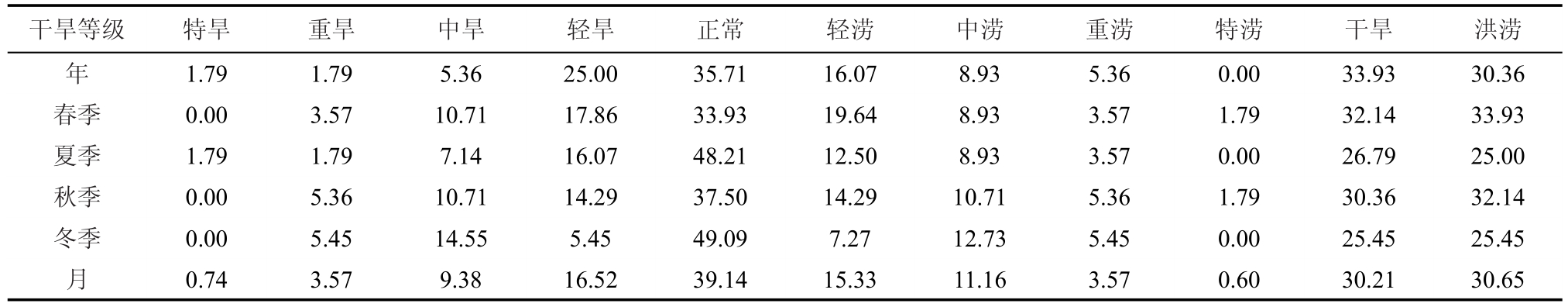

2.2 旱涝频率分析

旱涝频率是指多年中干旱、洪涝发生的频繁程度[21]。根据5个站SPEI的均值判断的年、季、月不同旱涝等级频率见表2。从表2可看出,夏季和冬季发生旱涝的频率较低,而春季和秋季发生旱涝的频率较高,夏季干旱频率低的原因是中旱及以上的干旱频率低,而冬季干旱频率低的原因是轻旱的频率低,说明夏季较冬季干旱强度低。冬季洪涝频率低的原因是轻涝频率低。重旱及以上干旱频率在春夏季小于秋冬季节,而重涝及以上洪涝在秋季洪涝的频率比夏季高。月SPEI与年SPEI表明旱涝频率基本相同,都在30%左右。年SPEI表明干旱频率略大于洪涝频率。

表2 年、季、月旱涝频率%

干旱等级年春季夏季秋季冬季月特旱1.79 0.00 1.79 0.00 0.00 0.74重旱1.79 3.57 1.79 5.36 5.45 3.57中旱5.36 10.71 7.14 10.71 14.55 9.38轻旱25.00 17.86 16.07 14.29 5.45 16.52正常35.71 33.93 48.21 37.50 49.09 39.14轻涝16.07 19.64 12.50 14.29 7.27 15.33中涝8.93 8.93 8.93 10.71 12.73 11.16重涝5.36 3.57 3.57 5.36 5.45 3.57特涝0.00 1.79 0.00 1.79 0.00 0.60干旱33.93 32.14 26.79 30.36 25.45 30.21洪涝30.36 33.93 25.00 32.14 25.45 30.65

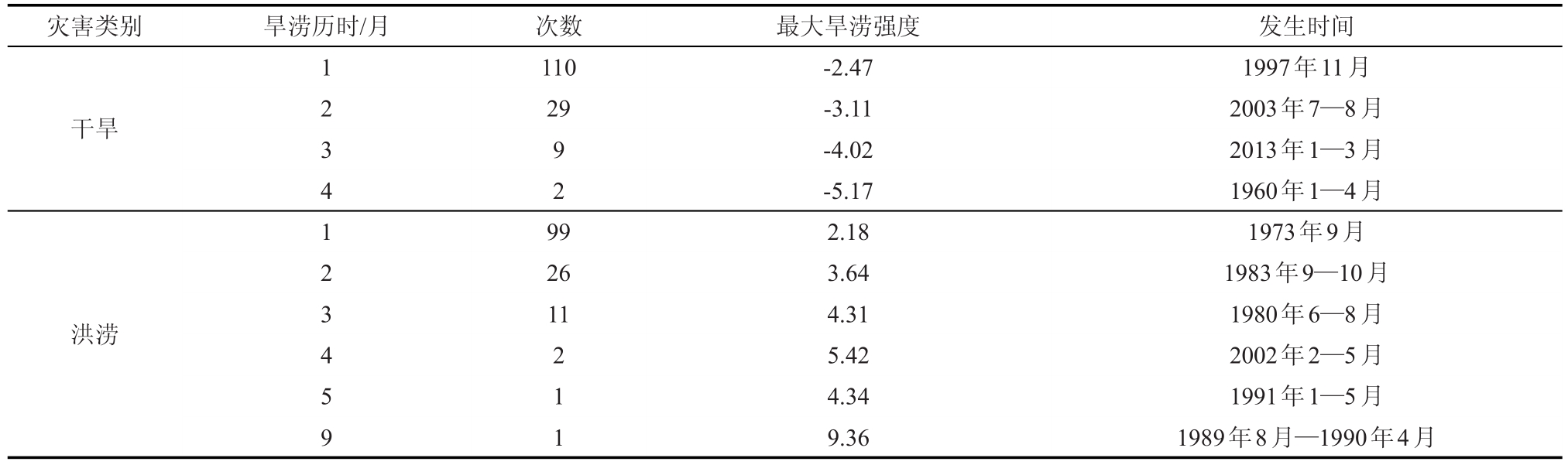

2.3 旱涝历时及强度分析

根据干旱等级划分,SPEI≤-0.5时认为该月发生了干旱。干旱历时是指SPEI连续低于-0.5的最长持续时间(月)。干旱强度是相同干旱历时的SPEI累计值。干旱历时是影响干旱剧烈程度和干旱损失的重要因素。洪涝历时是指SPEI连续高于0.5的最长持续时间(月),而洪涝强度则是相同洪涝历时的SPEI累计值。根据5个站SPEI均值得到不同旱涝历时及其最大旱涝强度见表3。从表3可看出(由于数据较多,年、月最大旱涝强度未列出),在1989年8月—1990年4月发生了长达9个月的一次最长历时洪涝过程,其洪涝强度为9.36;最涝年为1983年,洪涝强度为1.88;最涝月份为1983年10月,洪涝强度为2.42。持续时间最长的一次干旱过程发生在1960年1月到4月,其干旱强度为-5.17;最干旱年份为1966年,干旱强度为-2.23;最干旱月份为1963年1月,干旱强度为-2.6。

表3 不同旱涝灾害历时及最大旱涝强度

灾害类别干旱洪涝旱涝历时/月1 2 3 41 2 3 4 5 9次数110 29 9 29 9 26 11 2 1 1最大旱涝强度-2.47-3.11-4.02-5.17 2.18 3.64 4.31 5.42 4.34 9.36发生时间1997年11月2003年7—8月2013年1—3月1960年1—4月1973年9月1983年9—10月1980年6—8月2002年2—5月1991年1—5月1989年8月—1990年4月

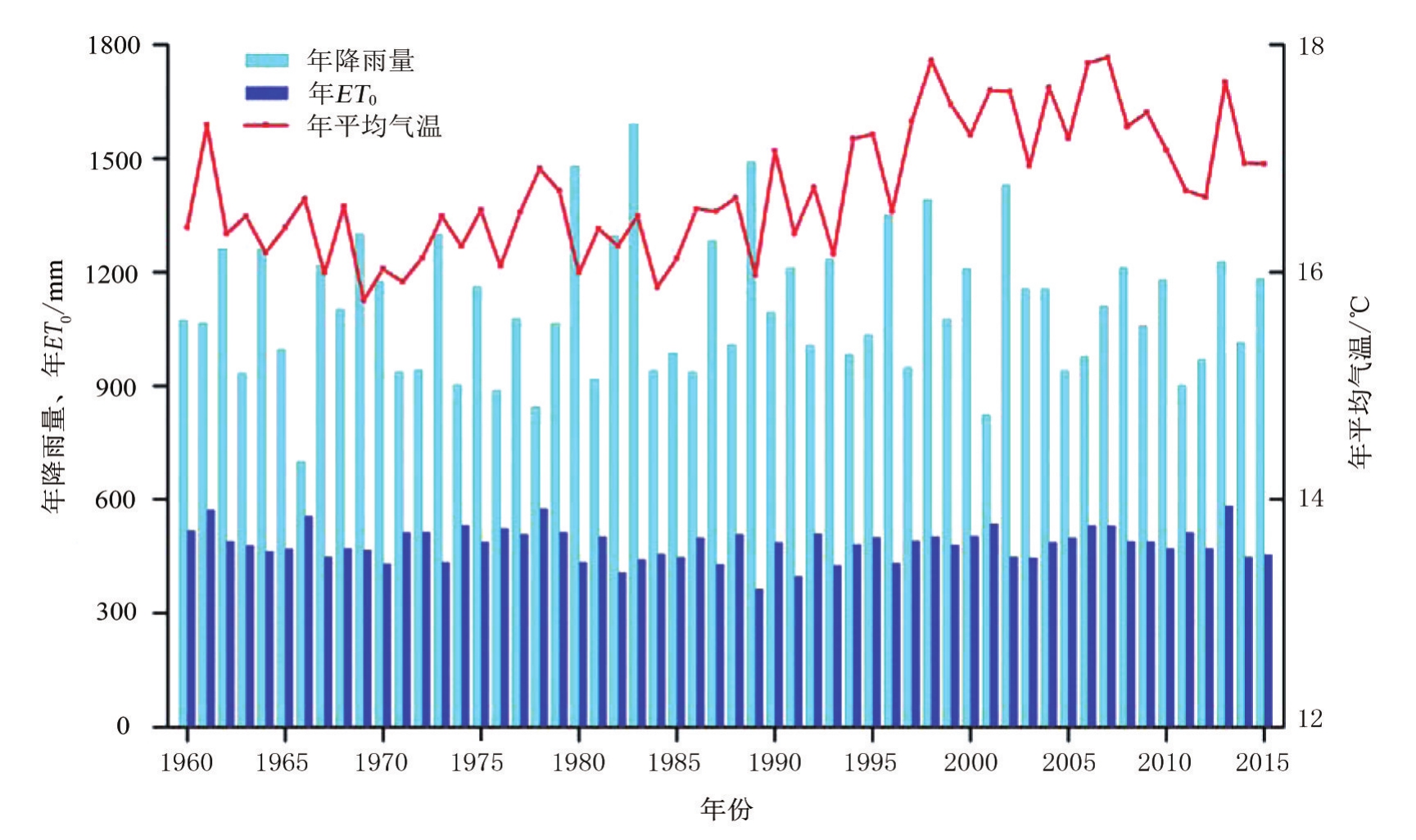

2.4 年平均温度、降水量和ET0特征分析

图3 为5个站的平均年降水量、平均年ET0和平均年气温。由图3可知,年降水量的最大值和最小值分别出现在1983年(1616.6 mm)和1966年(699.36 mm)。年ET0的最大值和最小值分别出现在2013年(582.75 mm)和1989年(364.55 mm)。气温的最大值和最小值分别出现在2007年(17.89℃)和1969年(15.75℃)。各项气候指标均呈微上升趋势,但不显著。平均气温以0.238℃/10 a上升,降水量以0.368 mm/10 a增加,ET0以0.028 mm/10 a增加。SPEI-1以0.013/10 a增加,随着温度的升高,降水量和ET0也在不断增加,但是降水量增加幅度较ET0更大。

图3 1960—2015年逐年气象指标变化

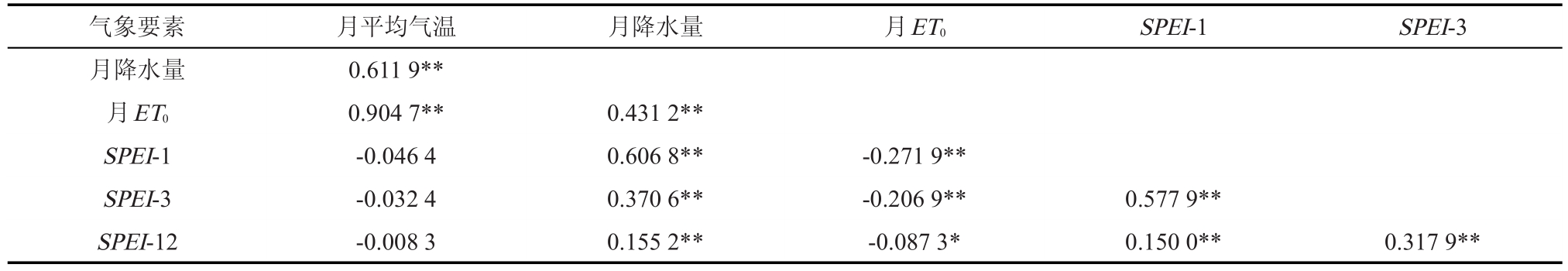

表4 各气象要素间相关关系

注 **表示极显著相关(p<0.01),*表示显著相关(p<0.05)。

气象要素月降水量月ET0 SPEI-1 SPEI-3 SPEI-12月平均气温0.611 9**0.904 7**-0.046 4-0.032 4-0.008 3月降水量0.431 2**0.606 8**0.370 6**0.155 2**月ET0-0.271 9**-0.206 9**-0.087 3*SPEI-1 0.577 9**0.150 0**SPEI-3 0.317 9**

为建立SPEI与各气象要素间的关系,分析了各气象要素间的相关性(见表4)。由表4可知,月平均气温与月降水量、月ET0均极显著相关,而月降水量和月ET0都与SPEI-1极显著相关。因此,月平均气温是通过影响月降水量和月ET0而间接影响SPEI-1的。ET0是由PET的概念演变来的,PET最初由Penman提出,后来Jensen提出ET0的概念,Monteith在Penman研究的基础上,提出Penman-Monteith公式。FAO于1990年推荐使用Penman-Monteith公式计算ET0[22]。因此,文中的PET与ET0数值是一样的。SPEI-1与降水量正相关,而与ET0负相关,由于降水量较大且波动也较大,所以降水量较之ET0与SPEI-1的相关性更强。SPEI-1与SPEI-3和SPEI-12也极显著相关。

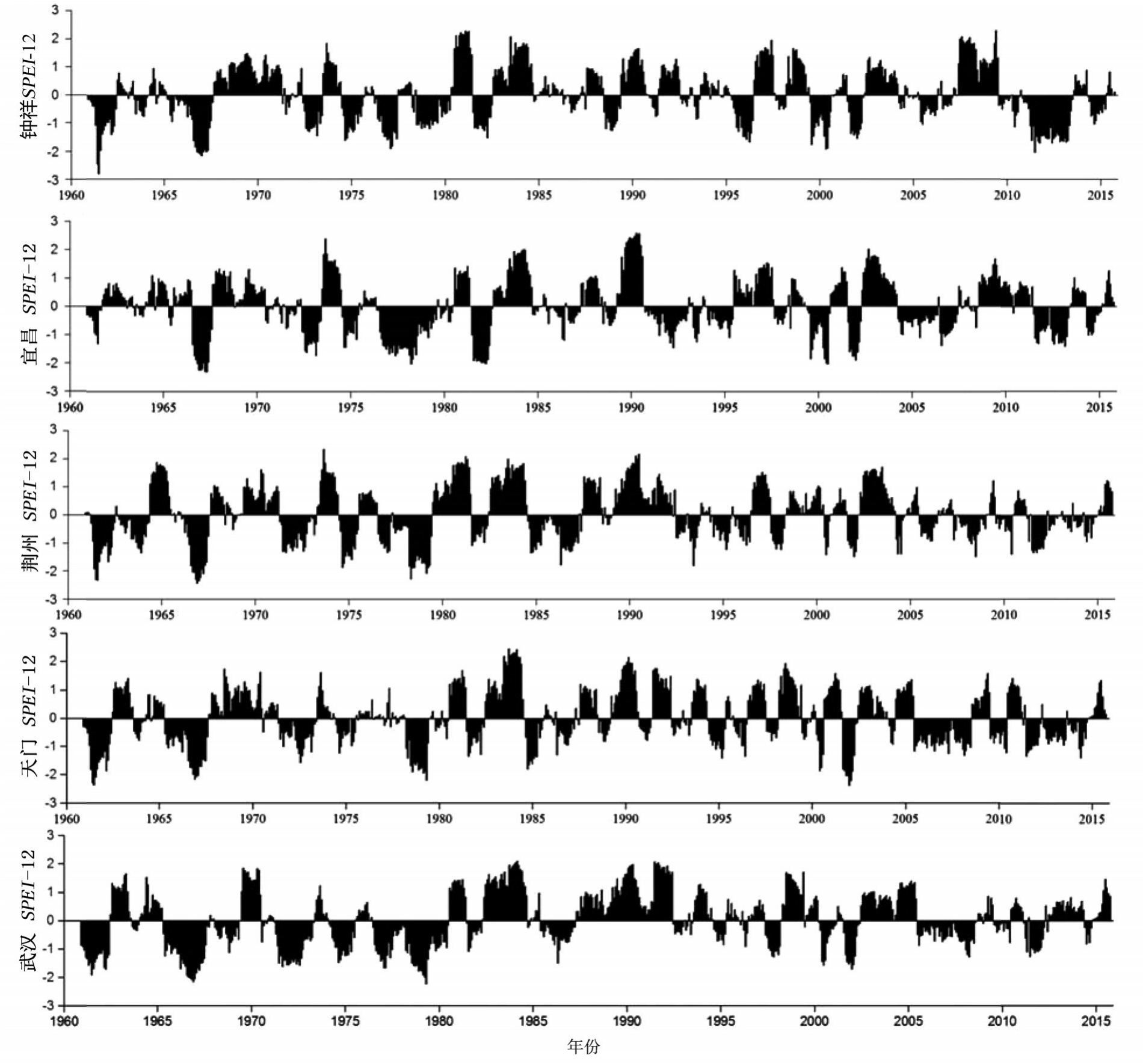

2.5 不同站点SPEI分析

SPEI-1以0.013/10 a增加,SPEI-3以0.018/10 a增加,SPEI-12以0.038/10 a增加。可见,时间尺度越大,SPEI增加趋势越明显,气候趋向湿润化的趋势越明显。前人研究表明,SPEI-12较之SPEI-1旱涝变化更为稳定,更能显示地区旱涝特征[23]。因此,为具体化探索不同站点间SPEI特征差异,对研究区域内5个站点分别计算其SPEI-12(见图4)。

图4 各气象站SPEI-12

从图4可看出,5个站表现各不相同,其中荆州站和武汉站旱涝情况相似,在1960—1981年均以旱为主,在1982—2006年以涝为主,而2006年后又转为以旱为主;该2站在1960—1993年旱涝变化较为剧烈,而1993年后旱涝变化较为平缓。5站在某些年份表现为相同的旱涝状态,而在某些年又表现不同。例如,在1967年5站均发生较大的干旱过程。而1977年钟祥站处于洪涝状态时,其他4个站点却表现为干旱状态。2005年后只有钟祥站出现过强度较大的旱涝过程,其他4个站点旱涝强度均较小。

2.6 马尔柯夫链未来5 a旱涝预测

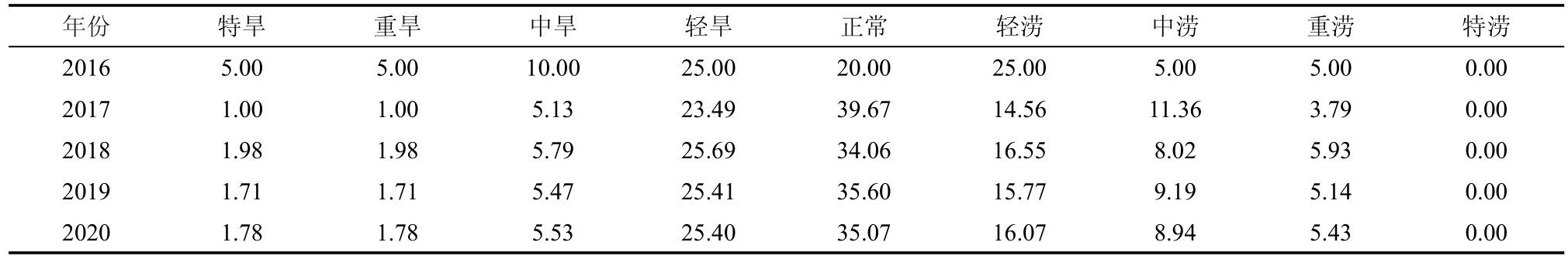

根据1960—2015年的SPEI,预测2016—2020年的旱涝。由表5可知,由于1960—2015年没有发生过特涝,所以预测模型里特涝的概率为0。2016年发生干旱的概率为45%,而发生洪涝的概率为35%;2017年发生干旱的概率为30.61%,而发生洪涝的概率为29.71%;2018—2020年干旱发生的概率为35%左右,洪涝发生的概率为30%左右。总体上,2016—2020年发生干旱的概率大于发生洪涝的概率。

表5 马尔柯夫预测旱涝概率(2016—2020年) %

年份2016 2017 2018 2019 2020特旱5.00 1.00 1.98 1.71 1.78重旱5.00 1.00 1.98 1.71 1.78中旱10.00 5.13 5.79 5.47 5.53轻旱25.00 23.49 25.69 25.41 25.40正常20.00 39.67 34.06 35.60 35.07轻涝25.00 14.56 16.55 15.77 16.07中涝5.00 11.36 8.02 9.19 8.94重涝5.00 3.79 5.93 5.14 5.43特涝0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 讨论

文献[4]采用Z指数法得到1966年为最干旱年,并提出该地区因干旱造成的作物减产10%~30%,以秋旱为主。通过Palmer干旱指数发现农业干旱多发生在秋季9月[24],这与本研究结果一致。我国南方地区干旱的研究也表明春旱和秋旱有加重的趋势,而夏旱和冬旱有减轻的趋势[25],这与本研究结果一致。因此有关部门需加强秋旱的防旱工作。本研究表明,随着温度升高,降水量与ET0均在增加。但是关于温度升高引发的降水量和ET0变化在不同的地区由于其不同的地形、植被等因素导致有着不同的变化规律。在嘉陵江流域,随着温度的上升,ET0也在增加,SPEI相较于SPI得到的区域干旱趋势更为明显[26];但是辽宁地区,随着温度的升高,ET0反而在减少,这使采用SPEI得到的干旱程度比采用SPI有所降低[14]。

研究表明,该区降水量以0.368 mm/10 a增加。洪涝灾害形成的原因,一是长江中上游流域季节分配不均的高强度降水,二是该地区地势低洼,排水不畅,极易形成外洪内涝的现象。气候异常是造成江汉平原涝灾的重要原因,有学者认为1983年、1998年发生的严重涝灾与厄尔尼诺等海温异常事件有直接关系[5]。这与本研究结论“1983为最洪涝年”一致。当然也有许多人认为不合理的措施使得该地区洪涝灾害愈发严重。例如该地区为扼制洪水泛滥,自古代开始围垸、筑堤。虽暂时性将洪水限制在河槽内,但却使湖泊失去了汛期对长江的调蓄调洪作用,同时也加剧了河床内的泥沙淤积,由此抬高了水位,出现了地上河,加大了洪灾频率和灾害程度。该区洪灾频率由围垸前的1次/10 a增加到1次/3~4 a[27]。针对多涝的气候特点,该地区农业发展应当坚持灌排并重,搞好田间灌排工程配套。有研究表明江汉平原地区在受超强厄尔尼诺影响的背景下,2016年7月18—21日发生了强降雨过程,造成了严重的外洪内涝现象[28],因此文中预测结果与实际情况存在偏差。精准地预测旱涝状况需要考虑诸多气候变化因素,在今后有待进一步深入研究。

4 结论

1)1960—2015年,降水量和ET0都增加,而降水的增幅比ET0增幅大。2)随着时间尺度的增加,SPEI增加趋势变大,江汉平原向着湿润化发展。3)春秋二季向干旱化发展,夏冬二季向洪涝化发展。4)1960—2015年历时最长的一次洪涝过程为9个月。持续时间最长的一次干旱过程为4个月,洪涝较干旱持续的时间长。5)基于马尔柯夫链预测模型,2016—2020年该区总体上发生干旱的概率大于发生洪涝的概率。

[1]TRAMBLAY Yves,BADI Wafae,DRIOUECHFatima,et al.Climate change impacts on extreme precipitation in Morocco[J].Global and Planetary Change,2012,82/83(1):104-114.

[2]丁一汇.气候变暖我们面临的灾害和问题[J].中国减灾,2003(2):19-25.

[3]吴启侠,朱建强,耿显波.江汉平原四湖流域降水特征分析[J].中国农业气象,2008,29(2):146-150.

[4]刘可群,陈正洪,周金莲,等.湖北省近50年旱涝灾害变化及其驱动因素分析[J].华中农业大学学报,2010,29(3):326-332.

[5]黄建武.湖北省旱涝灾害的基本特征与成因分析[J].长江流域资源与环境,2002,11(5):482-487.

[6]王富强,王雷.基于降水距平百分率的河南省干旱特征分析[J].中国农村水利水电,2014(12):84-88.

[7]袁文平,周广胜.标准化降水指标与Z指数在我国应用的对比分析[J].植物生态学报,2004,28(4):523-529.

[8]闫桂霞,陆桂华,吴志勇,等.基于PDSI和SPI的综合气象干旱指数研究[J].水利水电技术,2009,40(4):10-13

[9]VICENTESERRANO S M,BEGUERIA S,LOPEZMORENO J I.A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming:The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index[J].Journal of Climate,2010,23(7):1 696-1 718.

[10]周丹,张勃,罗静,等.基于SPEI的华北地区近50年干旱发生强度的特征及成因分析[J].自然灾害学报,2014(4):192-202.

[11]DAIAiguo.Drought under global warming:a review[J].Wiley Interdisciplinary Reviews:Climate Change,2011,2(1):45-65.

[12]段莹,王文,蔡晓军.PDSI,SPEI及CI指数在2010/2011年冬,春季江淮流域干旱过程的应用分析[J].高原气象,2013,32(4):1 126-1 139.

[13]许倍慎.江汉平原土地利用景观格局演变及生态安全评价[D].武汉:华中师范大学,2012.

[14]CHEN Taotao,XIA Guimin,LIU Tiegang,et al.Assessment of Drought Impact on Main CerealCrops Using a Standardized Precipitation Evapotranspiration Index in Liaoning Province,China[J].Sustainability,2016,8(10):1069

[15]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.气候干旱等级(GB/T20481-2006)[S].北京:中国标准出版社,2006.

[16]YUE Sheng,PILON Paul,CAVADIAS George.Power of the Mann-Kendall and Spearman’s rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series[J].Journal of Hydrology,2002,259(1):254-271.

[17]李夫星,陈东,汤秋鸿.黄河流域水文气象要素变化及与东亚夏季风的关系[J].水科学进展.2015,26(4):481-490.

[18]李明,王贵文,张莲芝.基于SPEI的中国东北地区干旱分区及其气候特征分析[J].干旱区资源与环境,2016,30(6):65-70.

[19]吴萍.青海省东部农业区气象干旱规律分析[D].杨凌:西北农林科技大学,2014.

[20]尹爱芹,郭小春,郭化文.马尔柯夫链在天气预报中的应用[J].山东农业大学学报(自然科学版),2001,32(2):191-196.

[21]赵林,于家烁,薄岩,等.基于SPEI的湖北省近52年干旱时空格局变化[J].长江流域资源与环境,2015,24(7):1 230-1 237.

[22]胡顺军,潘渝,康绍忠,等.Penman-Monteith与Penman修正式计算塔里木盆地参考作物潜在腾发量比较[J].农业工程学报,2005,21(6):30-35.

[23]张雷,王杰,黄英,等.1961-2010年云南省基于SPEI的干旱变化特征分析[J].气象与环境学报,2015,31(5):141-146.

[24]凌霄霞.基于修正Palmer旱度模式的湖北农业干旱研究[D].武汉:华中农业大学,2007.

[25]黄晚华,杨晓光,李茂松,等.基于标准化降水指数的中国南方季节性干旱近58a演变特征[J].农业工程学报,2010,26(7):50-59.

[26]叶磊,周建忠,曾小凡,等.气候变化下SPEI指数在嘉陵江流域的干旱评估应用[J].长江流域资源与环境,2015,24(6):943-948.

[27]朱诚,于世永,卢春成.长江三峡及江汉平原地区全新世环境考古与异常洪涝灾害研究[J].地理学报,1997,52(3):268-276.

[28]王莉萍,张建忠,王维国,等.“16·7”江汉至黄淮华北极端强降雨过程决策气象服务分析[J].防灾科技学院学报,2017,19(1):63-70.